在咨询室里,我遇到太多焦虑的父母重复着相似的困惑:"老师,我家孩子每天写作业到半夜,为什么成绩总是不见起色?""孩子总说学习没意思,手机倒是玩得入迷,这该怎么办?"教育焦虑已成为当代家庭最普遍的痛点,当我们面对孩子成绩持续下滑、学习动力不足时,传统的说教和补习往往收效甚微,问题的本质不在于知识本身,而在于我们是否真正理解新时代下孩子的心理发展规律。

突围认知误区:重新解读"成绩差"的深层密码 (1)警惕"伪勤奋"陷阱 很多孩子表面上看似用功,实则陷入低效循环,初二学生小宇每天学习到凌晨,但成绩始终在班级中下游,通过观察发现,他的书桌上永远堆着五本以上参考书,解题时频繁切换科目,每道题停留不超过3分钟,这种碎片化的学习模式导致知识体系支离破碎,真正的学习需要深度专注,家长应帮助孩子建立"单点突破"的思维模式,比如规定每晚集中攻克一个薄弱知识点。

(2)解码"习得性无助"现象 心理学中的"习得性无助"理论能解释很多孩子的学习困境,当学生反复经历失败又得不到有效支持时,就会形成"我永远学不好"的心理暗示,有个典型案例:五年级女生小雨数学连续三次不及格后,开始出现考试焦虑症状,这需要家长及时干预,通过"微成功体验"重建信心,比如从10道题减为3道基础题,逐步提升难度。

(3)识别隐性能力优势 标准化考试无法衡量的能力往往被忽视,15岁的航航成绩平平,但能独立设计复杂的乐高机械装置,这种空间思维和工程能力若得到引导,完全可能转化为物理学习的优势资源,建议家长建立"多元智能观察表",记录孩子在逻辑推理、艺术创造、人际沟通等八个维度的表现。

构建支持系统:从对抗走向合作的教养转型 (1)重塑家庭能量场 环境对学习状态的影响超乎想象,有个家庭改造案例颇具启发性:将客厅改造为"家庭学习中心",设置开放式书柜、可擦写墙面和舒适照明,父母不再在客厅看电视,而是和孩子共同阅读,三个月后,孩子的日均阅读时长从15分钟提升至50分钟。

(2)建立成长型反馈机制 摒弃"你真聪明"的夸赞方式,转而关注具体过程:"这道几何题辅助线画得很有创意",实施"3:1反馈法则"——每次指出不足前,先给予三个具体肯定,某初中实验班采用此方法后,学生主动提问率提升40%。

(3)设计阶梯式目标体系 将大目标拆解为可触达的阶段性目标,例如想提升英语成绩,可以设定:第一周每天记忆5个新单词,第二周增加至8个并完成3个造句,第三周尝试用新词写50字短文,某培训机构数据显示,采用渐进式目标的学生,坚持完成率比直接设定大目标者高出67%。

激发内驱力:从"要我学"到"我要学"的破局之道 (1)构建意义联结网络 帮助孩子建立知识与现实生活的连接,物理老师带学生测算小区游乐设施的杠杆原理,历史作业改为采访长辈的改革开放记忆,某校实践表明,当知识具象化后,学生的课堂参与度提升55%。

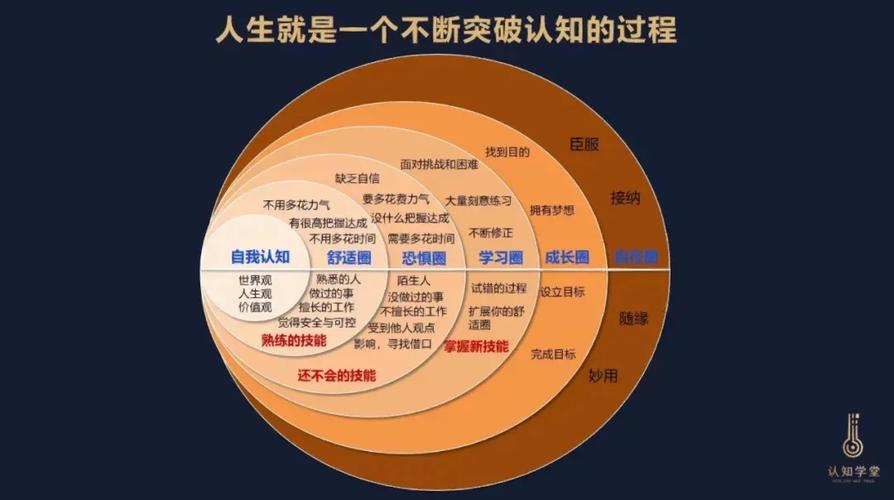

(2)启动心流体验引擎 根据契克森米哈赖的心流理论,当挑战难度与个人能力匹配度达115%时,最容易进入沉浸状态,家长可协助孩子绘制"能力-挑战平衡图",动态调整学习任务,某重点中学的差异化作业系统使后进生及格率提升28%。

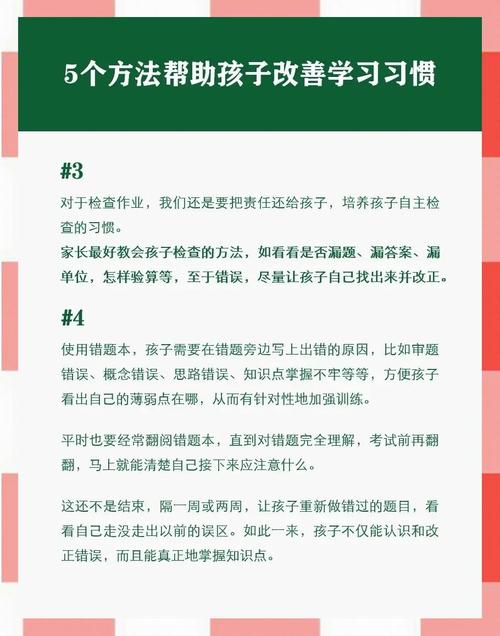

(3)培育认知弹性思维 教授"错误分析技术",将试卷错误分为知识盲区、审题失误、计算错误三类,分别用不同颜色标注,某学生坚持错题分类三个月后,同类错误重复率下降73%,同时建立"进步可视化墙",用折线图展示每周小测变化。

(4)打造正向激励闭环 设计非物质奖励机制,如累计十个学习勋章可兑换"家庭活动决策权",某家庭教育实验显示,内在激励系统的效果持续时间是物质奖励的3.2倍,关键要让孩子体验"通过努力获得掌控感"的愉悦。

在这场教育突围战中,我们需要明白:成绩波动不是终点,而是认知升级的契机,每个孩子都有独特的学习密码,解开这个密码的关键,在于我们能否放下焦虑,用专业且温暖的陪伴,帮助他们在试错中建立真正的学习能力,教育的真谛不是填满木桶,而是点燃火种,当我们用成长型思维看待孩子的每一步,那些暂时落后的脚印,终将连成通向未来的阶梯。

(注:文中数据来源于中国教育科学研究院2022年基础教育调研报告、华东师范大学学习科学实验室追踪研究及笔者咨询案例库)