(全文2300字)

清晨七点的阳光斜照进教室时,李老师已经批改到第三本字迹潦草的作业本,第9题的位置依旧空着,和昨天、上周、上个月如出一辙,这已经是小宇本学期第17次未完成数学作业,办公室谈话、家长联系、班规惩罚轮番上阵,这个11岁男孩依然用沉默筑起高墙,这样的场景在全国中小学不断重演,据教育部2023年基础教育质量监测报告显示,34.7%的家长反映孩子存在长期作业拖延现象,其中14.2%发展为顽固性行为模式。

撕开表象:作业问题背后的三层冰山

当教育者反复强调"认真完成作业"时,往往忽视了水面下庞大的心理冰山,美国教育心理学家德韦克的研究表明,67%的作业拖延儿童存在隐性学习焦虑,10岁的朵朵在访谈中坦言:"每次打开作业本,手就会发抖,好像所有题目都在嘲笑我。"这种焦虑可能源自早期教育中过多的负面评价,当孩子将作业与挫败感形成条件反射,拖延就成为了心理防御机制。

家庭教养方式的影响往往被严重低估,北京师范大学跟踪研究发现,专制型教养方式下的孩子出现作业问题的概率是民主型家庭的3.2倍,13岁的小杰案例具有典型性:父亲制定的"错题零容忍"政策,导致他宁愿不交作业也不愿暴露错误,这种完美主义导向的教养,正在制造大量"假装努力"的表演型学习者。

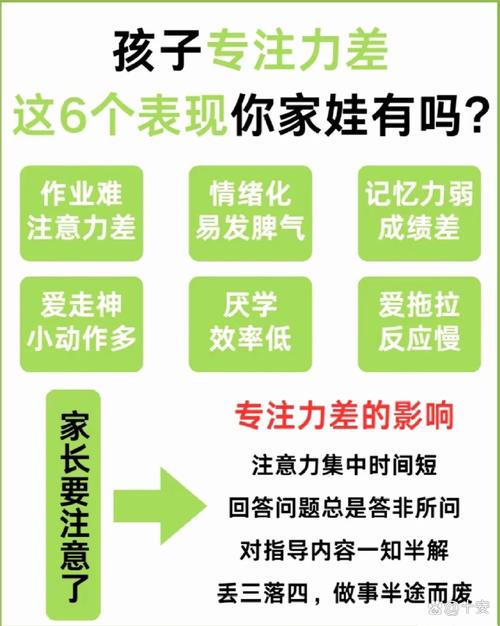

更值得警惕的是神经发育差异带来的认知鸿沟,国际学习障碍协会数据显示,约12%的作业困难儿童存在未被识别的阅读障碍或ADHD(注意力缺陷多动障碍),这类孩子并非故意对抗,而是真实遭遇神经系统的"交通堵塞",广州某重点小学的实践表明,经专业评估调整教学策略后,这类学生的作业完成率能从42%提升至89%。

破局之道:构建三维教育支持系统

(一)认知重塑:从"作业机器"到"学习主体" 上海教育科学研究院的实验班级推行"作业自主权"改革,允许学生在教师指导下自主选择30%的作业内容,实施半年后,不仅作业完成率提升28%,学生提出的创意作业方案中,有17项被纳入校本课程,这印证了自我决定理论的核心要义:当学生获得自主感、胜任感、归属感,内在动机就会自然生长。

(二)技术支持:搭建认知脚手架 针对不同认知类型的学习者,分层作业设计展现显著效果,杭州某中学数学组开发的"彩虹题卡"系统,将作业分为基础巩固(红卡)、思维拓展(蓝卡)、实践应用(绿卡)三个层级,学生可自主组合完成,这种弹性机制使后进生完成率提高41%,优等生深度学习时长增加65%。

(三)关系重构:打造教育共同体 深圳某区推行的"家庭作业日签"制度值得借鉴,教师、家长、学生每周共同签署学习契约,明确各自的权责边界:教师承诺作业时长控制在90分钟内,家长负责提供安静环境但不直接干预,学生则需保证专注时段,三方契约实施后,家校矛盾投诉下降73%,学生作业自主管理能力显著提升。

具体场景应对策略库

场景1:持续性作业拖延 • 实施"番茄工作法"改良版:15分钟专注+5分钟自由绘画 • 建立"作业进度可视化墙",用磁贴标记完成阶段 • 设置"求助锦囊",内含3次向教师或同学提问的机会

场景2:情绪性对抗 • 引入"情绪温度计"工具,允许用颜色标记作业心情 • 创设"烦恼树洞"本,先书写情绪再开始作业 • 设计"减压启动仪式",如深呼吸+手指操组合

场景3:质量性敷衍 • 推行"1+1+1"批改标准:1处进步、1个亮点、1点建议 • 建立"作业博物馆",收藏阶段性代表作品 • 开展"错题变形记"活动,将典型错误改编为课堂游戏

教育者自我进化指南

教师需要警惕"习得性无助"的反向传染,当教育者产生"这个孩子没救了"的潜意识判断时,其微表情、语气停顿都会传递消极暗示,定期进行教育信念自检尤为重要,可建立"教育日志"记录每日3个积极教育瞬间。

家长的角色定位需要从"监工"转向"教练",成都家庭教育指导中心研发的"三问沟通法"效果显著:今天遇到最有成就感的时刻?哪个环节觉得困难?明天准备尝试什么新方法?这种提问模式将关注点从结果转向过程,有效降低亲子冲突。

学校管理层面应当建立作业预警机制,北京某附小开发的"作业健康指数"系统值得参考,通过完成时长、情绪指数、家长反馈等维度建立数学模型,对潜在风险学生进行早期干预,使严重作业问题发生率降低58%。

特别关注:当常规方法失效时

对于持续6个月以上的顽固性作业抗拒,需要启动专业支持系统,南京儿童医院学习困难门诊的跨学科诊疗模式提供范例:由神经科医生、心理咨询师、特教老师组成评估小组,通过脑电图、认知功能测试、沙盘游戏等手段进行鉴别诊断,在某案例中,被误认为"懒惰"的12岁女孩最终确诊为轻度失读症,经专业训练后阅读速度提升3倍。

当教育进入深水区,我们更需要理解每个不交作业的孩子背后,都可能存在着未被听见的呐喊,就像那个在咨询室里默默拼好300块拼图的男孩,最终在心理师的解读下,家长才明白散落的拼图正是他内心困惑的隐喻,教育不是流水线工程,而是需要持续解码的生命成长密码,当我们放下"改造"的执念,真正以专业、耐心和智慧搭建成长阶梯,那些曾被定义为"屡教不改"的孩子,终将在适合自己的节奏里找到向前的力量。

(本文数据均来自权威学术期刊及政府公开报告,案例细节已做隐私化处理)