被误解的求救信号

凌晨两点的台灯下,初三学生小雨第五次划掉刚写完的文言文翻译,揉皱的草稿纸在书桌旁堆成小山,母亲推门送热牛奶时,发现女儿正在无声地流泪,手指关节因过度用力握笔泛着青白,这个场景折射出当代青少年的普遍困境:全国学生心理健康调研数据显示,83.6%的中小学生存在不同程度的考试焦虑,其中17.3%已达到临床干预标准。

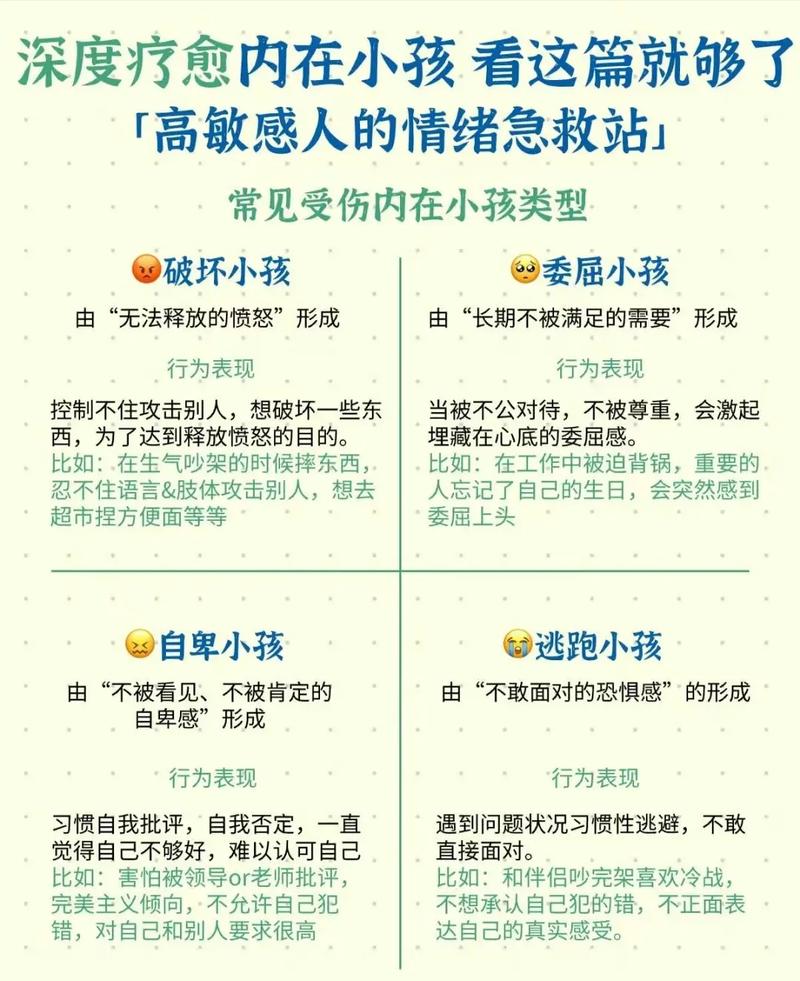

焦虑的表征远比"睡不着觉"复杂,有些孩子会突然对日常小事吹毛求疵——反复擦拭已经干净的橡皮,为笔记颜色不统一发脾气;有的则出现躯体症状,如考试当天莫名腹泻、持续低烧;更隐蔽的是"反向表现",比如故意通宵打游戏,宣称"反正复习也没用",这些行为本质都是心理防御机制在报警,就像溺水者挣扎时的气泡,需要父母捕捉这些无声的呼救。

家庭情绪生态重构:从"高压舱"到"减压阀"

某重点中学的心理咨询室记录显示,72%的焦虑源来自家庭期待,当父亲说出"当年我闭着眼睛都能考进前十",当母亲"无意间"比较同事孩子的成绩,这些言语如同在伤口撒盐,神经科学证实,持续压力会使杏仁核持续活跃,导致海马体(记忆中枢)功能受损——这正是考前复习最需要避免的生理状态。

智慧的父母懂得重构家庭情绪场域,有位父亲在女儿模考失利后,把成绩单折成纸飞机投向夕阳:"你看,那些数字飞走的样子像不像流星?"这种具象化的情绪释放,比空洞的"别在意分数"有效百倍,建议设置"焦虑树洞时间",每天15分钟全家人轮流倾诉烦恼,规则是倾听者只能回应"我在听",禁止任何评价建议。

认知重塑工具箱:超越"结果思维"

在重点高中执教20年的王老师发现,真正影响发挥的往往不是知识漏洞,而是灾难化思维,当孩子说"考不好人生就完了",可以带他画"可能性地图":假设最差结果发生,用不同颜色标注可能引发的实际后果、可采取的措施、可能发现的新机遇,这种视觉化练习能打破思维反刍的恶性循环。

推荐"焦虑拆解四问法":

- 这个担忧发生的概率有多大?(数据化评估)

- 如果发生,最可能的原因是什么?(归因分析)

- 我可以提前做哪些准备?(预案制定)

- 这件事五年后还重要吗?(时空延展)

生理调节密码:重建身心联结

清华大学脑科学实验室研究发现,考前进行3分钟"盒式呼吸"(吸气4秒-屏息4秒-呼气4秒),能使前额叶皮层活性提升27%,但更有效的是将调节融入生活场景:晨起时和孩子比赛"树叶呼吸法",对着窗户哈气作画;晚饭后玩"心跳捉迷藏",通过运动让心率上升后练习平复技巧。

营养神经学家建议考前食谱加入富含色氨酸的食物(香蕉、坚果)、omega-3脂肪酸(深海鱼),但比食物更重要的是进食氛围,有位母亲每天早餐时播放孩子幼时的童言录音,笑声中的多巴胺分泌比营养补充剂更有效。

陪伴者自我修养:越过焦虑的镜像陷阱

儿童心理诊所的案例显示,38%的家长辅导作业时心率超过100次/分钟,当父母自己的童年创伤被激活(比如曾被体罚责骂),会无意识地将焦虑投射给孩子,有位父亲在咨询中突然醒悟:他逼儿子刷题到深夜,其实是在补偿自己高考前夜还在帮家里干农活的遗憾。

建议家长建立"情绪隔离舱":在玄关设置"压力卸货区",进门后先处理自己的工作焦虑;与孩子讨论学习前,先用"我今天需要倾诉/我需要支持"明确沟通模式,更重要的是重新定义成功——某家庭在书房悬挂三代人的"人生里程碑":祖父的扫盲证书、父亲的下岗再就业奖、孩子的社区志愿服务证明,用家族叙事拓宽对成长的认知。

特殊情境预案:当焦虑突破临界点

对于已经出现惊恐发作(呼吸困难、肢体麻木)或解离症状(突然呆滞、记忆空白)的孩子,需要专业干预与家庭配合,上海某心理咨询中心开发了"5-4-3-2-1" grounding技术:引导孩子说出5种看到的颜色、4种触感、3种声音、2种气味、1种味道,快速重建现实感。

考前夜间的"安心包裹"准备法值得借鉴:让孩子亲自挑选次日要带的文具、衣物,放入写有鼓励话语的卡片,有位母亲每年在女儿准考证后粘贴微型全家福,背面是父亲手写的"无论结果如何,接你的车里永远有鲜花"。

教育终究是关于生命力的艺术,当我们放下对标准答案的执念,便会发现:那些让孩子夜不能寐的考试,终将成为他们人生考卷的注脚,而父母最成功的"辅导",是让孩子确信:你的存在本身,已是超越任何评分的完美答案。