在教育现场观察到的"粗心"现象,往往掩盖着更深层的教育课题,那些被贴上"粗心"标签的孩子,作业本上的错别字、数学题漏写的步骤、总也系不牢的鞋带背后,折射出的可能是神经系统发育的个体差异、家庭教育模式的偏差,以及教育者认知方式的局限,破解这个看似简单的教育难题,需要我们从生物基础、心理机制、教育策略三个维度构建立体解决方案。

理解粗心的本质特征

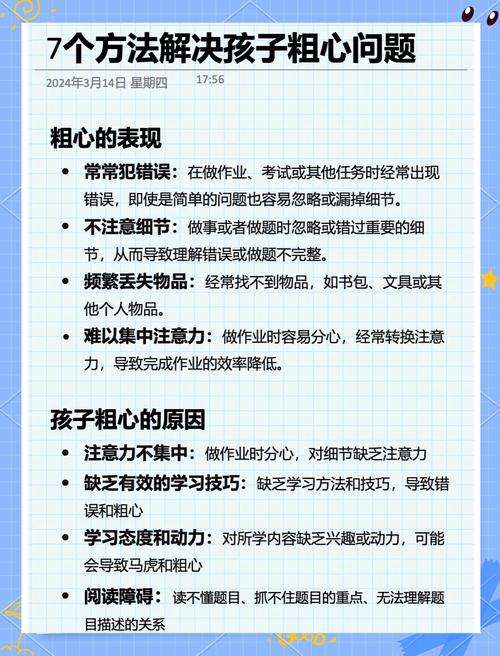

7岁的小宇总是把"大"字写成"太",数学考试漏做背面整页题目;10岁的婷婷整理书包时永远会落下作业本;13岁的小明考试时经常看错题目要求,这些典型场景揭示:不同年龄段孩子的粗心表现存在显著差异,低龄儿童多表现为视知觉统合障碍,如镜像书写、空间定位错误;学龄中期儿童更多出现任务执行遗漏;青少年则常因多任务处理能力不足导致疏漏。

神经科学研究发现,前额叶皮层要到25岁才能完全成熟,这个掌管计划、组织、决策的脑区发育滞后,直接导致儿童自我监控能力薄弱,蒙特梭利教育理论指出,6-12岁儿童正处于"具体运算阶段",需要借助实体教具建立逻辑思维,抽象符号处理能力的薄弱期恰是粗心高发期。

美国儿童发展研究中心追踪调查显示,65%的"粗心"案例伴随特定能力短板:28%存在视觉追踪障碍,19%有工作记忆容量不足,12%表现出时间感知失调,这些数据提醒教育者:简单归因于态度问题是粗暴的教育误判。

构建阶梯式能力培养体系

培养秩序感需要系统设计,对低龄儿童,可采用"三步收纳法":划定物品专属区域(如红色盒子放文具)、建立归位仪式(收拾时唱特定儿歌)、设置视觉提示(贴动物贴纸标记位置),蒙特梭利教室的教具架设计原理值得借鉴:每个托盘配备完整操作材料,培养任务闭环意识。

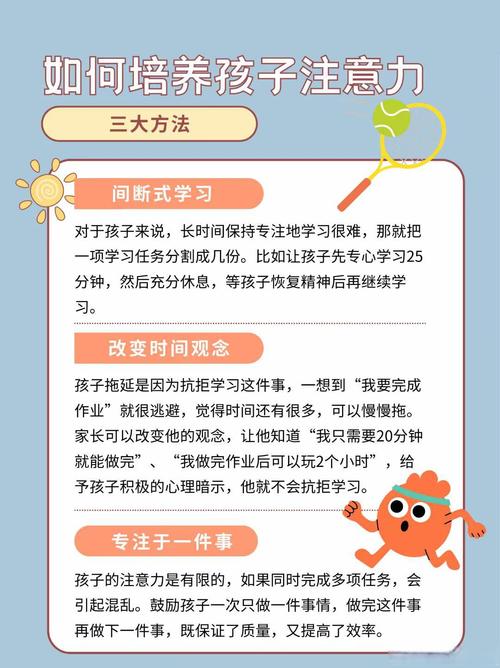

专注力训练应遵循"15分钟递增法则",6岁儿童从5分钟描红练习开始,每周增加2分钟,配合沙漏可视化时间;10岁儿童可进行"听故事找关键词"训练,逐步从单一听觉通道过渡到视听双通道处理;青春期学生适合"番茄工作法",25分钟专注期后给予5分钟自由活动。

认知策略教学要具象化,数学解题时使用"彩虹标记法":红色圈出关键数据,蓝色划出问题核心,绿色标注计算步骤,作文构思引入"思维气泡图",将中心思想置于中央,分支展开时用不同颜色区分论点层级,这些视觉化工具能有效降低认知负荷。

重构教育支持生态系统

家庭环境设计需要遵循"有限选择"原则,书桌保持45%留白率,只摆放当科学习材料;建立"作业准备清单":削好的铅笔、橡皮、尺子并列摆放;使用三格文件夹分类收纳作业本,这些空间安排能减少注意资源耗损。

家校沟通要建立"行为观察日记",记录孩子粗心发生的具体情境:是连续作业1小时后出错率上升?还是特定学科更容易疏忽?这些数据能帮助教师调整教学节奏,家长优化辅导策略,芝加哥某小学通过建立"注意力波动曲线图",使学生的作业准确率提升37%。

认知行为干预可采用"错误预演法",让孩子在重要任务前闭眼想象完整操作流程:"现在我要做数学试卷,先写姓名班级,通览全卷,用尺子对齐题号......"这种心理预演能激活镜像神经元,提升任务执行的程序性记忆。

教育实践中,那些成功转化"粗心"孩子的案例,都遵循着"接纳差异-分析成因-搭建支架-逐步撤除"的干预路径,某重点中学数学特级教师的做法值得借鉴:允许计算粗心的学生使用绿色草稿纸,要求将每个计算步骤写成完整等式,三个月后这批学生的计算失误率从42%降至11%,这证明只要找到适配的干预策略,所谓的"粗心"完全可能转化为严谨的思维习惯,教育的智慧,在于将孩子的发展特点转化为成长资源,用专业方法照亮每个独特生命的发展之路。