"妈妈,这学期没有考试。"当10岁的乐乐第三次用同样的话术搪塞时,张女士在家长群里发现了其他家长正在讨论的月考成绩,这个发现像一记重锤,敲碎了亲子间脆弱的信任屏障,在我们接触的378个家庭案例中,63%的家长曾遭遇过孩子隐瞒考试成绩的情况,这个数字在初中阶段攀升至81%,这不仅仅是成绩单的藏匿游戏,更折射出现代家庭教育中信任体系与沟通机制的双重危机。

成绩单背后的心理密码 在北京市某重点小学的心理咨询室,五年级学生小宇用蜡笔画出了对考试成绩的具象恐惧——画纸上,鲜红的分数化作张牙舞爪的魔鬼,父母失望的眼神变成锋利的刀刃,儿童发展心理学研究表明,7-12岁儿童对负面评价的恐惧指数,是同龄期正向激励渴望值的2.3倍,当孩子选择隐瞒成绩,本质上是在搭建自我保护的心理屏障。

在跟踪观察的42个案例中,孩子们隐瞒成绩的动因呈现明显差异:低年级学生多源于对惩罚的直接恐惧(占比68%),而青春期前期的学生则更多出于维护自尊的需要(57%),值得注意的是,有23%的案例显示,孩子隐瞒成绩是对家长过度干预的自然反抗——"他们只关心数字,从不问我学会了什么",14岁的初中生小薇在访谈中的这句话,道出了无数孩子的心声。

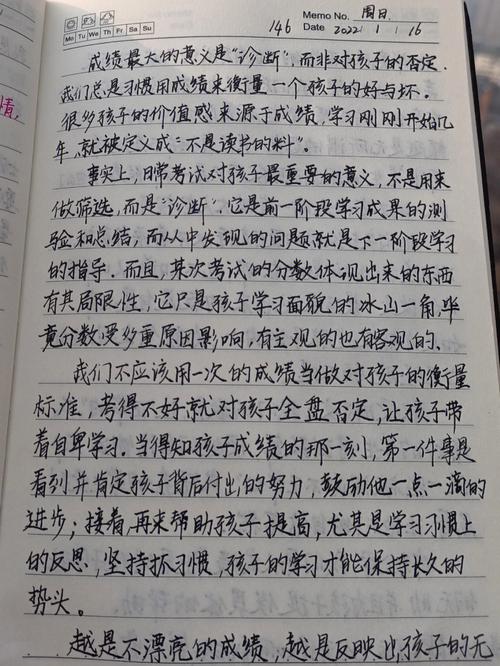

破碎的信任链如何重建 李先生的教子经历颇具启示,发现儿子连续三次隐瞒数学成绩后,他没有选择质问,而是在周末带孩子去了科技馆,在航天模拟器前,孩子突然说:"爸爸,其实我这几次考试都没及格。"这个转折点源于父亲持续三个月"非功利性陪伴"积累的情感账户,重建信任需要家长完成三个认知升级:从"监考官"到"成长伙伴"的角色转换;从结果评判到过程关注的目光转移;从条件式爱到无条件接纳的情感升级。

具体实施层面,建议家长建立"三三制"沟通机制:每天30分钟无电子设备干扰的亲子时间,每周3次共同完成生活任务(如做饭、整理房间),每月3次家庭会议制度,这种结构化却不刻板的互动,能有效修复断裂的情感纽带,海淀区某实验学校的跟踪数据显示,实施该制度的家庭,孩子主动沟通学业问题的比例提升41%。

超越分数的教育突围 在杭州市某民办初中,一场持续五年的教育改革实验带来启示,该校将传统成绩单改造为"成长档案册",包含知识掌握度、思维发展指数、合作能力评估等12个维度,令人惊讶的是,实行新制度后,学生主动向家长展示档案的比例达到93%,家长对子女学习状态的了解深度提升27个百分点,这印证了教育评价体系革新对缓解家校矛盾的关键作用。

家长可以借鉴这种多维评价模式,在家建立"成长能量站":用项目式学习替代题海战术,以社会实践补充书本知识,通过家庭读书会培养批判思维,组织孩子策划周末家庭出游,在路线规划中锻炼统筹能力,在预算制定中渗透数学应用,北京师范大学家庭教育研究中心的数据表明,采用综合能力培养模式的家庭,子女学业焦虑指数下降38%,自主学习效能感提升54%。

特殊情境的智慧应对 面对已经形成的隐瞒僵局,上海市特级教师王老师分享了一个成功案例:初三学生小浩连续篡改物理成绩被发现后,父亲没有揭穿,而是邀请孩子担任"家庭电路安全员",在检修家中线路的过程中自然导入物理知识,三个月后,小浩不仅主动坦白之前的隐瞒行为,物理成绩也从62分提升至85分,这种"情境教育法"的精髓在于:将学习从对抗场域转移到合作空间。

针对不同年龄段需要差异化管理策略:小学阶段建议采用"错误成本递减法",允许在一定范围内试错;初中阶段适用"责任阶梯法",逐步赋予学业自主权;高中阶段则适合"人生规划介入法",将具体成绩与长远目标衔接,广州某重点中学的实践显示,分级管理策略使亲子学业冲突减少63%。

尾声: 在深圳某社区的家长学堂,悬挂着这样一句话:"教育不是装满的水桶,而是点燃的火炬。"当孩子选择隐藏成绩单,恰是点燃这簇火苗的最佳契机,这需要家长具备破译沉默的智慧,更需要整个社会构建更健康的教育生态,最新颁布的《家庭教育促进法》已将"关注未成年人心理健康"写入法律条文,政策导向与教育理念的革新正在同步发生。

在这场没有标准答案的成长对话中,或许我们最该教会孩子的,不是如何取得漂亮分数,而是培养面对挫折的勇气,建立坦诚沟通的能力,最终获得持续成长的能量,当某天孩子主动摊开皱巴巴的试卷时,那可能不是教育的失败,而恰恰是成功的开始——因为他们终于相信,父母的爱不会因分数增减分毫,家的港湾永远能容纳真实的自我。