当清晨的早读课铃声响彻教学楼时,总能看到几个高一新生对着英语课本眉头紧锁,他们手中的课本仿佛变成了一本天书,老师讲解的定语从句像是缠绕的藤蔓,听力材料里的连读发音宛如快速转动的齿轮,这种场景在每年九月的高一教室反复上演,而问题的根源远比表面看到的更值得深究。

高一英语为何成为"分水岭" 高中英语的难度曲线在开学第一个月就展现出陡峭的坡度,词汇量要求从初中毕业的1600词激增至3500词,且新增词汇中抽象名词和学术词汇占比显著提升,更关键的是教学方式的转变:教师不再逐句翻译课文,而是采用全英文授课的比例提升至60%以上;课堂讨论从简单的问答升级为观点陈述;作业形式由填空题转变为短文写作和项目研究,这种转变让习惯于初中保姆式教学的学生措手不及,就像突然被推入深水区的游泳新手。

拆解学习困难的四重屏障

- 词汇断崖:高中教材每个单元的新词量是初中的2-3倍,且出现大量形近词(如adapt/adopt/adept)、多义词(如present作名词、动词、形容词的不同用法)

- 语法迷宫:从句嵌套结构(The book which I borrowed from the library that was recommended by my teacher...)开始频繁出现

- 听力迷雾:语速从初中教材的100词/分钟提升至130-150词/分钟,且增加真实场景中的吞音、连读现象

- 学习惯性:延续初中阶段被动跟读、机械记忆的学习模式,面对需要主动思考的完形填空和阅读理解时举步维艰

突破困境的五步解决策略 第一步:重建语言信心工程 家长可以陪同孩子重读《小王子》英文简写版,记录理解率从50%到80%的进步轨迹,教师应调整课堂提问策略,对刚起步的学生采用"半句补全法"(I think the main idea is...),逐步建立表达自信,某重点中学的跟踪数据显示,实施信心干预的学生群体,三个月后课堂参与度提升47%。

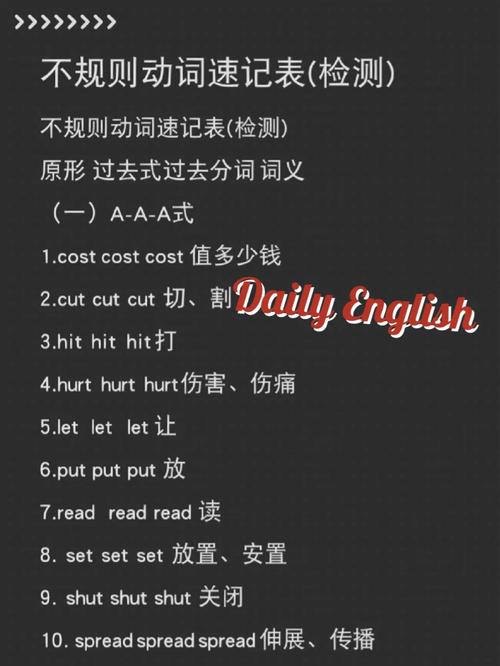

第二步:词汇攻坚的立体战法 将3500词按使用场景拆解为学术词汇(analyze, process)、情感表达(frustrated, enthusiastic)、高频功能词(however, therefore)三类,采用"三明治记忆法":晨读用词根卡记忆(如bio=life),午间通过英文歌曲强化,睡前用情景造句巩固,某学生通过制作"口袋词库"APP,三个月词汇量从1800跃升至2800。

第三步:语法系统的重构之道 用思维导图梳理语法体系,将初高中知识衔接成树状结构,例如时态系统先建立"时间轴+完成状态"坐标系,再填充具体时态,针对长难句开发"拆解三步法":找连接词→划主从句→理修饰关系,北京某示范高中采用此方法后,学生长难句解析正确率提升65%。

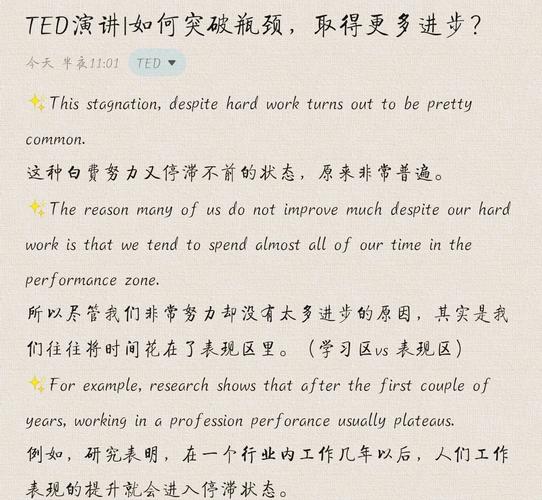

第四步:听说读写的联动训练 设计"影子跟读法"提升听力:先盲听TED-Ed短片,再对照文本跟读,最后闭眼复述,阅读训练引入"三色笔记法":蓝色划主旨句,红色标生词,绿色写推理过程,写作从仿写《新概念英语》经典句型起步,逐步过渡到议论文框架搭建。

第五步:自主学习的培养方案 指导学生制作"个性化学习仪表盘",包含每日词汇进度、错题热点图、能力雷达图,推荐使用Notion或印象笔记建立数字错题本,用标签分类语法错误类型,每周设置"英语沉浸日",从早餐时听BBC新闻到睡前读英文小说,创造全天候语言环境。

家长支持的正确打开方式

- 环境营造术:在家设置"英语角",张贴《经济学人》图表分析,播放《国家地理》纪录片作为背景音

- 资源筛选法:选择带有分级字幕的影视资源(如《良医》医学剧),配备《剑桥英语在用》系列工具书

- 心理支持学:建立"进步银行",将每个小突破兑换成积分奖励,避免与其他学生直接比较

- 专业辅助线:适时引入专业教师进行诊断测试,识别是词汇缺口还是思维模式问题

典型案例的启示 杭州王同学的经历颇具代表性:入学测试85分(满分150),主要表现为听力抓不住重点、阅读速度慢,通过实施"早读跟读+午间精听+晚间思维导图"的三段式计划,配合外教每周一次的辩论特训,期末考试提升至112分,其成功关键在于找准了听力障碍的核心是连读识别困难,针对性进行"发音-听力"联动训练。

这场高一英语的突围战,本质上是学习策略的升级革命,当背单词从机械重复变为词源探秘,当语法学习从死记硬背转为逻辑推演,当英语课堂从被动听讲转向主动参与,每个学生都能找到打开语言之门的金钥匙,重要的是记住:语言能力的提升从来不是直线上升,而是螺旋式前进的过程,家长要做的是点燃火把,教师负责照亮前路,而真正的攀登者,永远是那些在跌跌撞撞中依然坚持向前的少年们。