解构"不想上学"的多维密码

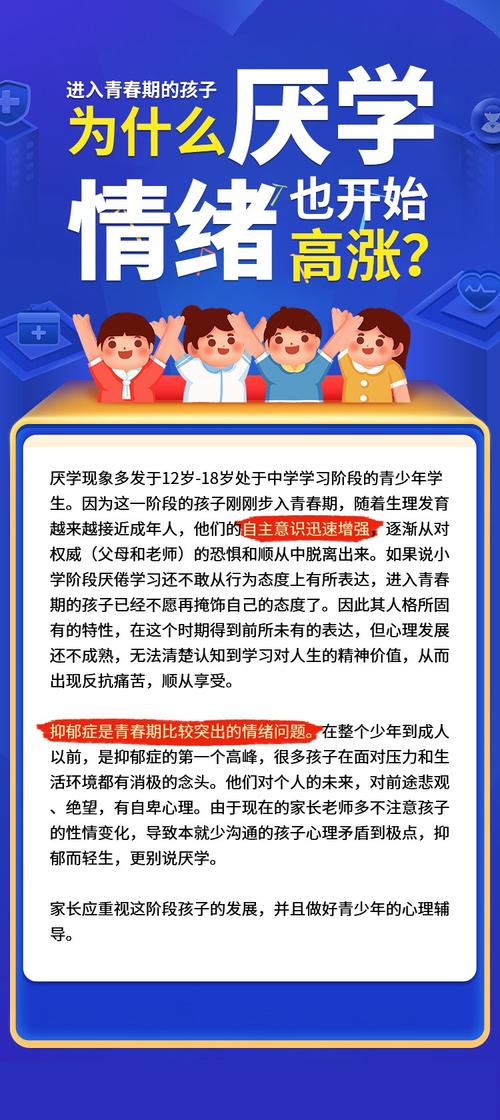

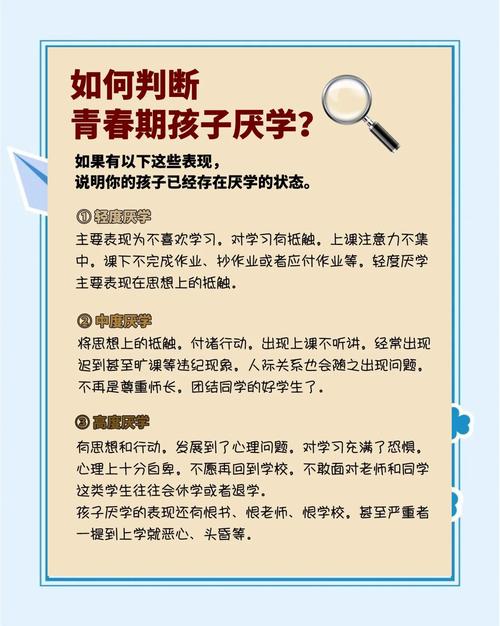

当孩子突然抗拒学校,多数家长的第一反应是"学习态度问题",但教育心理学研究表明,14岁左右的厌学行为往往是多重因素交织的结果,这个阶段的孩子正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性与角色混乱"阶段,他们需要重新定义自我价值,却又面临前所未有的学业压力。

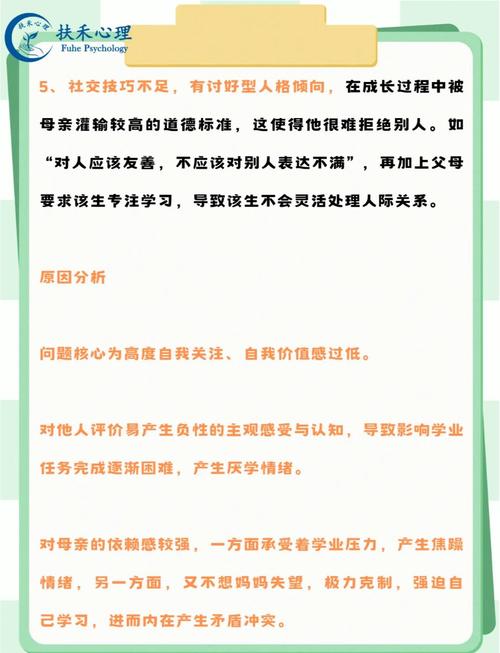

在北京某重点中学担任心理咨询师的李老师分享了一个典型案例:优等生小雅在初二突然拒绝上学,经深入沟通发现,真正压垮她的是"隐形竞争"——每天班级群里的作业接龙、每周公布的排名榜单,以及父母无意识的比较话语,这类案例揭示的深层矛盾,是标准化评价体系与个性化成长需求之间的冲突。

生理层面,青春期荷尔蒙波动会导致情绪调节能力下降,神经科学研究显示,14岁青少年大脑前额叶皮层尚未完全发育,这使得他们在面对压力时更容易产生冲动行为,当学业压力超过承受阈值,"不想上学"就成为本能的自我保护机制。

重建沟通桥梁的三个关键支点

面对紧闭的房门,很多家长陷入"说服教育-激烈对抗-无奈妥协"的恶性循环,上海家庭教育指导中心提出的"三阶沟通法"值得借鉴:第一阶段放下评判,用"我注意到你最近..."代替"你应该...";第二阶段共情联结,尝试理解而非改变;第三阶段合作探讨,将"必须上学"转化为"我们可以如何应对困难"。

张先生曾用两个月时间实践这个方法,当女儿首次表露"数学课让我窒息"时,他没有立即说教,而是回应:"听起来这门课让你特别难受,愿意多说些吗?"这种不带评判的倾听,最终让女儿吐露实情:她在课堂上根本听不懂老师的讲解节奏,通过共同制定预习计划,父女俩找到了缓解学业焦虑的突破口。

需要警惕的是,某些情况可能指向更深层的心理危机,如果孩子伴随持续情绪低落、自我伤害倾向或社交退缩,应及时寻求专业心理干预,北京师范大学发展心理研究所建议,当厌学行为持续超过一个月,且影响正常生活功能时,需启动家校医三方协同机制。

重塑成长生态的五个实践路径

-

价值坐标系转换:帮助孩子建立多元评价体系,杭州某初中开展的"天赋发现计划"值得借鉴,通过职业体验、项目式学习等活动,让学生认识到学业成绩只是个人价值的一个维度。

-

压力缓冲带构建:在家庭中设立"免批评时间",如晚餐后1小时专门用于分享趣事,广州家庭教育研究会的数据显示,坚持此类实践的家庭,亲子冲突频率降低42%。

-

学习掌控感培养:采用"微目标管理法",将学习任务分解为15分钟可完成的单元,心理学中的"完成效应"表明,这种设计能持续激发成就感。

-

同伴支持系统搭建:鼓励孩子组建3-5人的学习小组,南京某中学的实践表明,同伴互助小组成员的学业坚持度比普通学生高37%。

-

生命教育浸润:通过志愿服务、自然体验等活动,让孩子感知更广阔的生命图景,这种超越功利的成长视角,往往能重新点燃学习内驱力。

在裂缝中寻找光的智慧

教育学家蒙台梭利曾说:"青春期的风暴,实则是灵魂在寻找栖息之地。"当14岁的女儿说出"不想上学",这或许正是重构教育关系的契机,成都某重点高中班主任记录过这样一个转折:拒绝上学半年的女生小雯,在母亲停止催促后,反而主动提出想学烘焙,经过半年职校学习,她设计的翻糖作品在全国技能大赛获奖,这个案例提醒我们,教育的终极目标不是标准化流水线,而是帮助每个生命找到自己的绽放方式。

在这个充满不确定的时代,家长更需要具备"园丁思维"——不是按既定图纸修剪枝桠,而是营造适宜生长的生态,当孩子说"不想上学",不妨将其视为成长的信号弹,这背后可能藏着未被听见的呐喊、未被尊重的需求、未被看见的潜能,正如心理学家卡尔·罗杰斯所说:"当真实自我被全然接纳时,改变就会自然发生。"在这场青春期的风暴中,我们最需要守护的,是让孩子始终相信:无论经历怎样的迷茫,家永远是重新出发的港湾。

(全文约2380字)