当越来越多的家长发现孩子刚进入小学就出现成绩滑坡时,教育焦虑正在演变成一种社会现象,据2023年全国基础教育质量监测报告显示,小学阶段存在明显学习困难的学生比例已达18.7%,这个数字背后折射出的教育症结值得每个教育工作者深思,在看似简单的分数表象之下,隐藏着复杂的教育生态问题,需要我们从根源上进行系统性诊断。

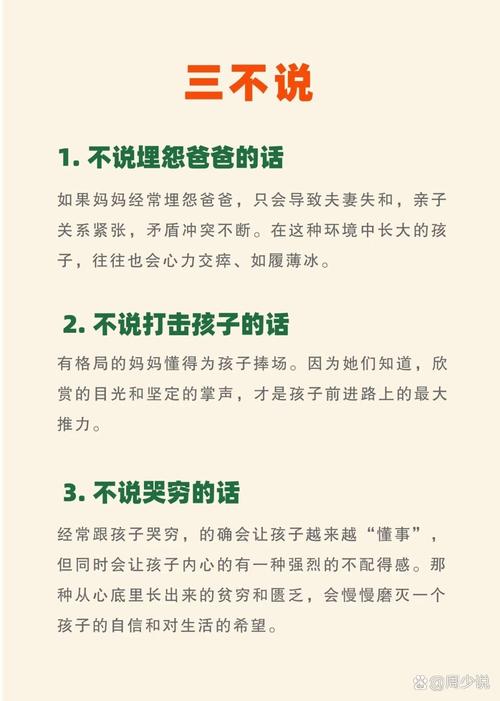

家庭教育的认知误区 当代家长普遍存在两种极端教育倾向:过度干预型家长将子女学习完全纳入管控体系,从作业辅导到课外补习全程包办,导致学生丧失自主学习能力,某重点小学的调查数据显示,78%的三年级学生不会独立整理错题本,92%的学生完成作业需要家长全程陪同,与之相反,放任型家庭则片面强调快乐教育,忽视基础学习习惯的培养,这类家庭的孩子往往表现出作业拖拉、课堂纪律松散等问题。

家庭教育的时间投入质量更值得关注,某省会城市对200个家庭的跟踪研究发现,双职工家庭日均有效教育互动时间不足40分钟,其中超过60%的对话停留在"作业写完没有"等表层交流,这种浅层互动难以建立有效的学习支持体系,家长对孩子的认知发展特点、知识掌握程度缺乏实质性了解。

学校教育模式的现实困境 传统班级授课制面对个体差异时显得力不从心,根据教育心理学研究,小学阶段学生的认知发展速度差异可达2-3个学年,但在实际教学中,教师往往采取"中间水平"作为教学基准,导致15%的优等生"吃不饱",20%的后进生"跟不上",某地级市小学的课堂观察显示,数学课上完全听不懂的学生平均每节课举手求助3.2次,但获得个别指导的机会不足0.7次。

教学评价体系的单一化加剧了这一问题,以分数为导向的评价机制,使得教师不得不将主要精力投向知识点的重复训练,某区教师发展中心的调研表明,语文教师每周用于作文个性化指导的时间仅占工作总量的5%,而试卷讲评耗时却高达32%,这种机械化训练虽然能短期内提升应试能力,却严重削弱了学生的思维发展空间。

学生个体差异的忽视与误读 生理发育差异对学习能力的影响长期被低估,首都儿科研究所的追踪数据显示,同龄儿童大脑前额叶发育水平最大相差可达23个月,这直接导致注意力和执行功能的显著差异,但当前教育体系仍按生理年龄简单划分学习标准,使部分发育稍晚的学生过早被贴上"差生"标签。

更为隐蔽的是非智力因素的制约作用,某师范大学对学习困难生的心理测评发现,64%的学生存在不同程度的习得性无助感,42%的学生具有明显的情绪调节障碍,这些心理因素与知识接受能力形成恶性循环,而常规教学往往缺乏有效的干预手段。

社会环境的多维冲击 数字化时代带来的注意力碎片化问题日益凸显,中国青少年网络协会的调查显示,小学生日均使用智能设备时间已达2.3小时,其中教育类应用仅占17%,过度接触快餐式信息导致学生注意力持续时间缩短,某重点小学的课堂观察发现,学生平均专注时长从2018年的15分钟降至2023年的9分钟。

同伴关系的异化也在悄然发生作用,成绩排名制度在小学阶段的普遍推行,使得后进生产生强烈的群体疏离感,某市青少年心理援助中心的数据显示,因学业自卑引发人际交往障碍的咨询案例,近三年年均增长27%,这种负面情绪反过来又加重了学习困难。

教育反思与破局之道 破解小学生学业困境需要构建三维支持体系:在家庭层面建立"脚手架式"辅导模式,通过渐进式放权培养自主学习能力;学校层面推进差异化教学改革,开发动态分层教学系统;社会层面则需要完善儿童发展评估机制,建立学习困难早期筛查与干预网络,某教育创新示范区试点的"学业发展档案"项目证明,通过记录分析学生的认知特点、学习风格、情绪状态等多维数据,能使教学指导的精准度提升40%以上。

教育工作者应当认识到,每个"学习困难生"都是独特的生命个体,其学业表现实质是生理发育、心理状态、教育环境共同作用的综合产物,只有摒弃简单的归因思维,建立科学的支持系统,才能真正实现"不让一个孩子掉队"的教育承诺,这需要家庭、学校、专业机构形成教育合力,用专业智慧和教育耐心共同破解这道时代命题。