清晨六点的闹钟刚响,李女士就发现儿子房间透出灯光,推开房门,12岁的小明正专注地做着数学练习题,桌上摆着密密麻麻的错题本。"妈妈,我现在开始拼命学,小升初真的还有希望吗?"这个充满焦虑的提问,折射出无数六年级家庭的共同困惑,作为深耕基础教育研究18年的教育工作者,我想告诉所有处于升学焦虑中的家庭:六年级不是终点站,而是人生马拉松的重要补给点,这个阶段展现的不仅是知识积累,更是学习能力的重塑契机。

突破"为时已晚"的认知误区 某重点小学的跟踪调查显示,六年级阶段学业进步超过20%的学生群体中,有43%是从五年级下学期才开始系统性发力,这种现象背后蕴含着重要的教育规律:11-12岁儿童正处于认知发展的"黄金窗口期",根据皮亚杰的认知发展理论,这个年龄段的孩子开始具备抽象逻辑思维能力,能够建立知识间的深层联结,此时构建的学习方法论,往往比低年级的机械记忆更具持久效应。

北京市特级教师王丽华曾记录过典型案例:学生张浩在六年级上学期数学成绩仅为68分,通过针对性强化空间想象与逻辑推理训练,毕业考时跃升至92分,这个转变的关键在于把握住了思维转型期——当孩子开始能够理解"为什么学"而非仅仅是"学什么",学习效能就会产生质的飞跃。

科学规划下的"逆袭"路径

-

诊断性学习评估 建议家长与孩子共同制作"知识地图",用不同颜色标注各科掌握程度,某培训机构数据显示,进行精准诊断的学生,复习效率平均提升37%,重点关注数学的应用题解析能力、语文的文本深层理解、英语的语境运用这三个核心板块。

-

阶梯式目标设定 将总目标分解为周计划,遵循"最近发展区"理论,例如英语单词记忆,可设定"首周巩固高频词200个→次周掌握构词规律→第三周拓展场景应用"的递进路径,朝阳区某重点中学的实践表明,这种分层目标法使学习达标率提升至82%。

-

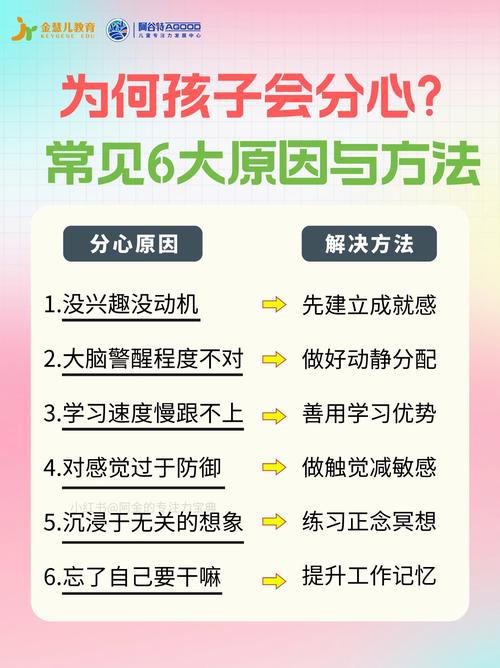

元认知能力培养 教会孩子建立"学习日志",记录每天的高效学习时段、知识盲点、解题思维过程,这种方法源自剑桥大学的学习策略研究,能帮助学习者建立自我监控机制,跟踪数据显示,持续记录8周的学生,自主学习能力平均提升54%。

时间管理的艺术再造 面对升学压力,建议采用"三维时间管理法": • 核心时段(18:00-20:30)专注主科攻坚 • 碎片时间(课间/通勤)用于知识点速记 • 周末进行跨学科整合训练

某省状元分享的"番茄工作法改良版"值得借鉴:将90分钟划分为3个"25+5"周期,每个周期专注不同学科,最后15分钟进行知识串联,这种节奏符合青少年注意力曲线,实验组学生的学习持久性提升41%。

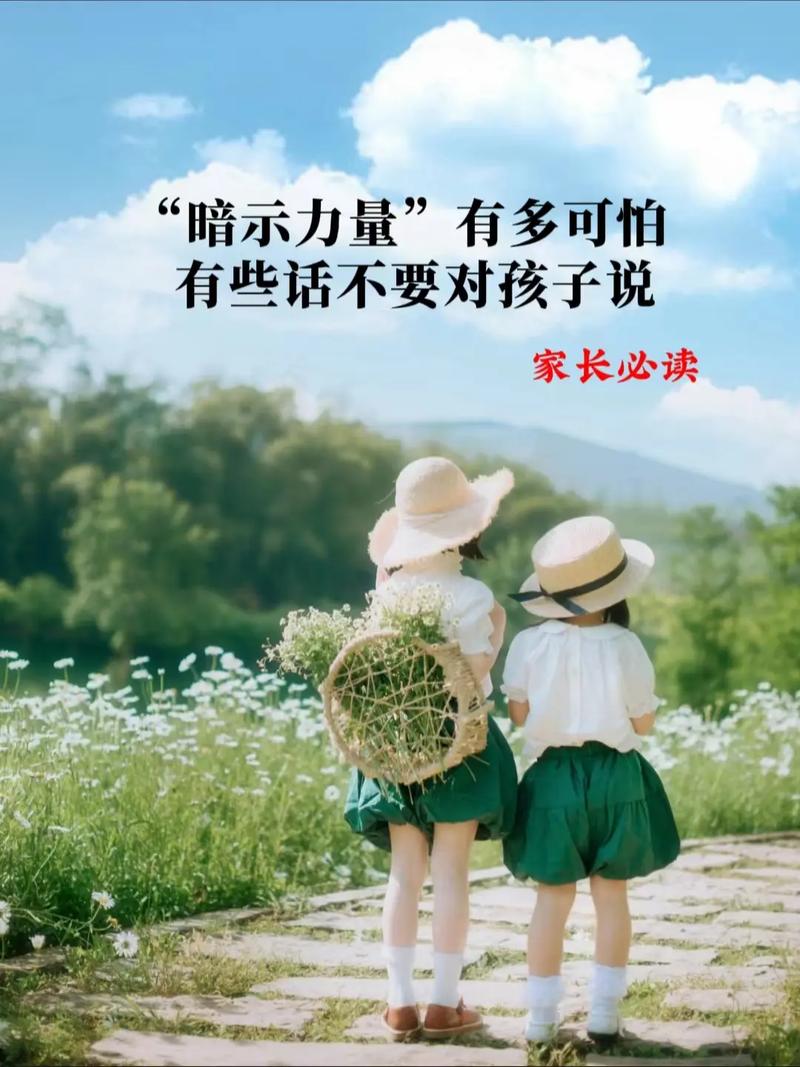

家长角色的精准定位 海淀区教育研究院的调查报告揭示:过度干预型家长会使孩子学习效能降低28%,而科学陪伴型家长能提升孩子抗压能力63%,建议家长做到:

- 建立"安全倾诉"机制,每周固定亲子沟通时间

- 将焦虑转化为具体支持,如共同整理错题本

- 创设"非评判"环境,允许合理试错空间

心理资本的深度培育 斯坦福大学德韦克教授的成长型思维理论在此阶段尤为重要,可以引导孩子建立"进步可视化墙",将每个小突破具象化,例如数学每提高5分就贴一颗星星,当星星连成银河时,孩子会直观感受到量变到质变的过程。

某重点小学的心理辅导案例显示,接受过抗逆力训练的学生,在面对考试失误时情绪恢复速度加快2.3倍,建议每天安排15分钟"积极心理对话",通过"虽然…"的句式转换(如"虽然这道题错了,但是我搞懂了解题思路")重建自信。

站在教育观察者的角度,我们更应关注"努力"的质而非量,六年级的冲刺不是简单的知识填鸭,而是学习系统的升级迭代,那些在关键期掌握正确方法的孩子,往往在初中阶段展现出惊人的后发优势,记住教育学家蒙台梭利的忠告:"儿童的发展存在敏感期,错过某个阶段并不意味终结,而是提醒我们要用更智慧的方式开启新的可能。"当朝阳升起时,每个坚持前进的孩子,都会在时光的淬炼中收获属于自己的成长答卷。