引言:一场需要被理解的成长危机

每年中考前夕,初三学生的厌学现象总会在不同家庭中反复上演,清晨紧闭的房门、书包里未完成的作业、频繁请假的记录,这些信号背后是青少年在人生关键期的心理挣扎,教育心理学研究表明,初三阶段学生的厌学并非简单的“偷懒”或“叛逆”,而是多重压力下的系统性心理反应,如何科学应对这一问题,需要家庭、学校和社会形成教育合力。

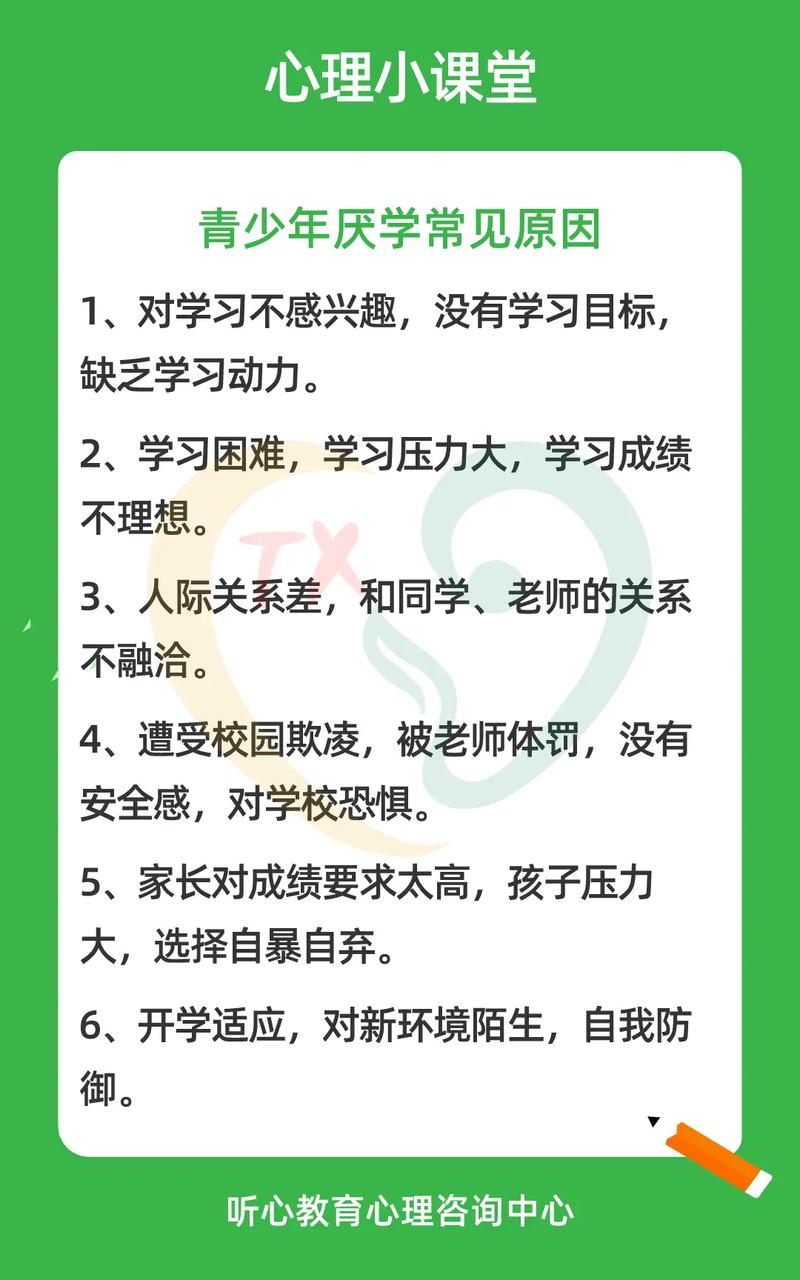

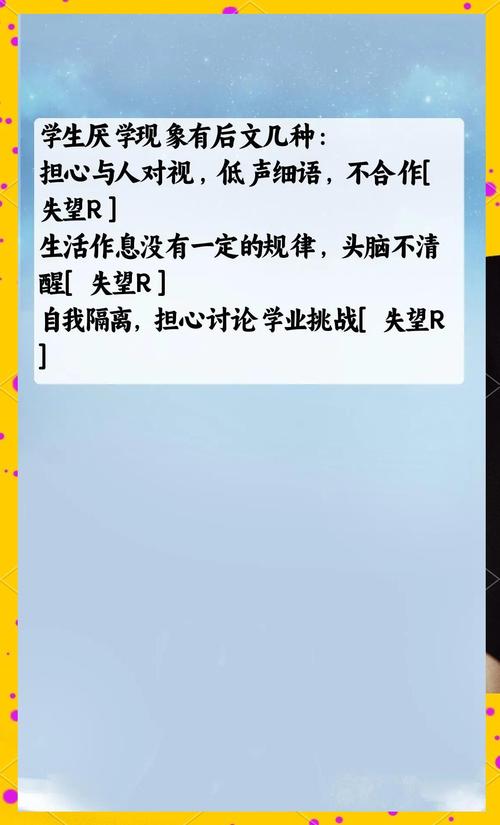

现象背后的深层诱因

-

学业压力与自我认知的失衡

初三学生平均每天需完成6-8科作业,面对持续的知识输入与考试排名,部分学生因达不到预期目标产生“习得性无助”,某重点中学的调研显示,42%的初三生存在“无论怎么努力都无法进步”的认知偏差,这种挫败感会直接削弱学习动力。 -

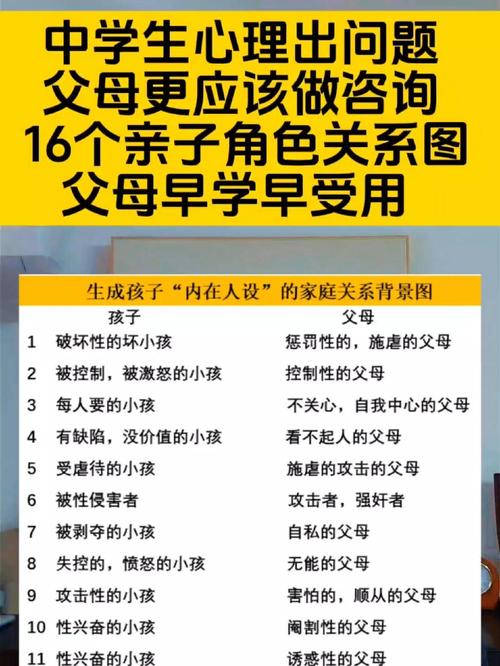

家庭期待的隐形枷锁

家长群体中普遍存在的“重点高中焦虑”往往通过语言暴力外化,诸如“考不上重点人生就毁了”的威胁性话语,会加剧孩子的心理负担,某心理咨询机构的数据表明,68%的厌学案例存在家长过度施压的情况。 -

同伴关系的动态变化

班级内部因升学竞争产生的疏离感、青春期社交焦虑的叠加,使部分学生将学校环境等同于压力源,某省会城市初中班主任反映,近三成逃学行为始发于学生间的矛盾冲突。 -

教育生态的结构性矛盾

部分学校为追求升学率,将初三课程压缩为“考试技能训练营”,导致课堂教学失去趣味性,某地教育局督导报告指出,初三课堂的互动率较初一阶段下降57%,这种填鸭式教学极易引发抵触情绪。

家庭端的破局之道

-

重构沟通模式

建议家长将质问式对话转为倾听式沟通,例如将“今天考试怎么样”替换为“最近遇到哪些困难”,每周设置固定的家庭分享时间,通过亲子共读、运动等方式建立非学业话题的情感联结。 -

制定阶梯式目标

与孩子共同拆解升学目标,将重点高中这类终极目标分解为可实现的阶段任务,例如将数学成绩从70分提升到80分,细化为“每周掌握2个薄弱知识点”的具体行动。 -

创设情绪缓冲区

允许孩子每天有0.5-1小时的自主时间,通过音乐、绘画等非功利性活动释放压力,某家庭教育实验证明,坚持三个月艺术疗愈的家庭,孩子抑郁量表得分平均降低23%。

学校端的革新路径

-

差异化教学实践

推行分层作业制度,根据学生能力设置基础、巩固、提升三级任务包,北京某中学的实践表明,这种方式使后进生作业完成率提升41%,同时保障了学优生的拓展需求。 -

生涯规划前置

开设职业体验课程,组织学生参观企业、大学实验室,将中考选择与长远发展挂钩,上海某初中通过“未来画像”工作坊,成功唤醒27名厌学学生的学习内驱力。 -

教师关怀体系升级

建立班主任-心理教师-学科教师的联动机制,对情绪异常学生实施“三个一”工程:每天一次微笑问候、每周一次个别谈话、每月一次家校沟通记录。

社会支持系统的构建

-

社区心理服务站

借鉴杭州“青少年成长驿站”模式,在社区设立免费心理咨询点,由专业咨询师提供保密服务,数据显示,及时干预可使60%的轻度厌学学生在两周内重返课堂。 -

在线教育资源的合理利用

筛选国家中小学智慧教育平台中的趣味课程,作为学校教学的补充,例如通过虚拟实验理解物理原理,借助历史动画培养人文兴趣,重塑学生对知识的好奇心。 -

企业社会责任延伸

鼓励科技公司开发AI学习伴侣,利用大数据分析知识盲区,提供个性化学习方案,某教育科技产品的测试显示,智能推送错题解析可使复习效率提升35%。

在理解中寻找教育的真谛

面对初三学生的厌学危机,简单粗暴的强制返校可能适得其反,教育的本质不是塑造标准化产品,而是帮助每个生命找到适合自己的成长节奏,当家庭成为温暖的港湾,学校化作启智的乐园,社会架起支持的桥梁,那些暂时迷航的少年终将重拾前行的勇气,这场关于成长的救赎,需要我们用智慧与耐心静待花开。