▶ 课堂迷雾中的困局

清晨的阳光斜照在三年级的教室里,李老师发现坐在第三排的小雨又在摆弄橡皮,这已经是本周第三次提醒,这个聪明伶俐的孩子总是无法保持15分钟以上的专注,在当今基础教育现场,类似场景正在不同教室反复上演:眼神涣散的学生、反复提醒的教师、焦虑无奈的家长,构成了当代教育场域的特殊图景,2023年中国教育学会调研数据显示,超过43%的教师认为学生的课堂专注力呈现明显下降趋势,而这一现象在小学中低年级尤为突出。

这种"课堂失焦"现象的背后,是多重因素交织的复杂图景,从神经科学视角观察,儿童前额叶皮质发育的个体差异导致注意力调控能力参差不齐;教育心理学研究则揭示了现代家庭过度包办模式对儿童自我管理能力的侵蚀;而数字化时代碎片化信息接收模式,更是在重塑新一代的认知加工方式,当这些要素在教室场域叠加,便催生出特有的"课堂专注力危机"。

▶ 解码注意力运行的生物密码

要破解专注力训练的难题,首先需要理解其生物学基础,人类大脑的注意系统由三个神经网络构成:警觉网络负责保持觉醒状态,定向网络决定注意方向,执行网络进行认知控制,儿童特别是6-12岁阶段,这三个网络正处于快速发展期,具有极强的可塑性,华盛顿大学脑科学研究中心通过fMRI扫描发现,经过系统训练的儿童,其前额叶皮质与顶叶皮层的功能连接显著增强,这意味着更好的注意力调控能力。

基于此,我们可以构建三维训练模型:生理基础训练、认知能力提升、行为习惯培养,这三个维度相互支撑,形成完整的注意力发展系统,就像建造房屋需要地基、框架和装修,专注力培养也需要从基础生理机能到高阶认知能力的阶梯式建构。

▶ 生理基础训练方案

-

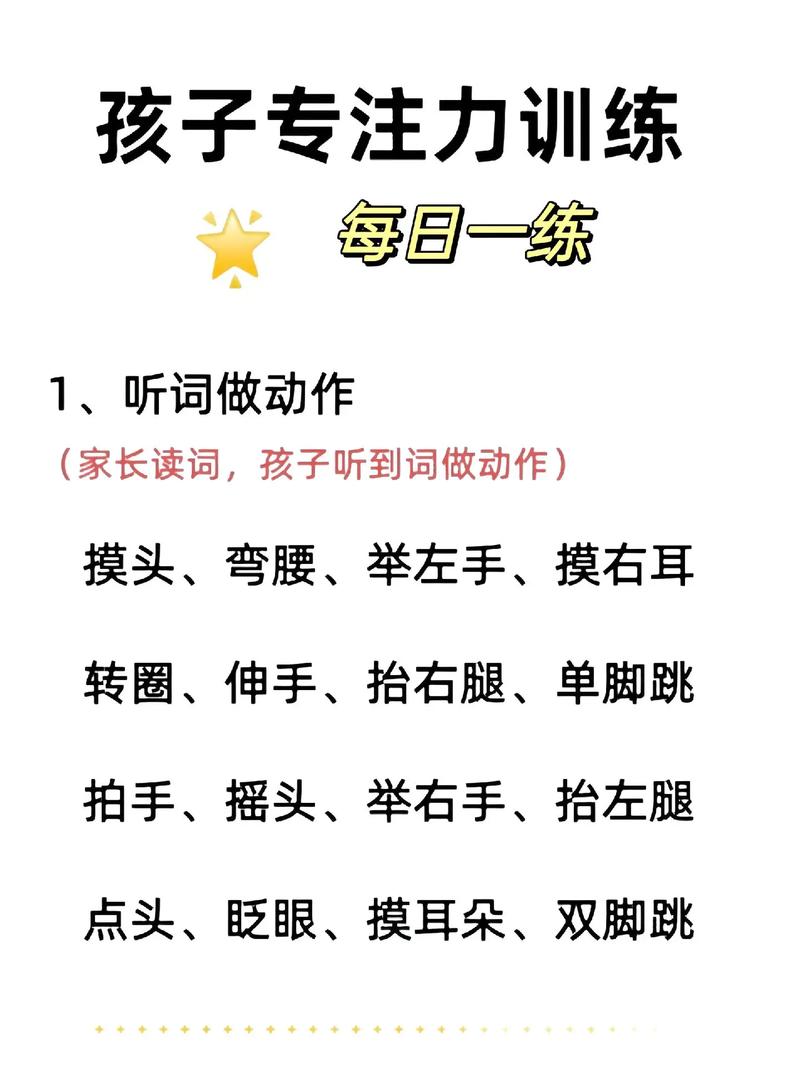

感统协调训练 设计"听动协调"游戏:教师击掌特定节奏,学生需同步踏步并复述节奏,从简单的2/4拍逐步过渡到复合节奏,既训练听觉专注又提升肢体协调,研究显示,每天15分钟此类训练,4周后学生的课堂注视时间平均延长8分钟。

-

前庭觉激活 引入动态平衡练习:单脚站立听故事,要求学生在保持平衡的同时复述故事关键要素,这种双重任务训练能有效提升注意力分配能力,北京某重点小学的实践表明,持续6周训练后,学生课堂笔记完整率提升37%。

-

体能储备建设 推行"课间微运动":每节课间进行3分钟开合跳或高抬腿,威斯康星大学研究表明,适度运动后学生的认知灵活度提升19%,这为课堂专注提供了必要的生理准备。

▶ 认知能力提升策略

-

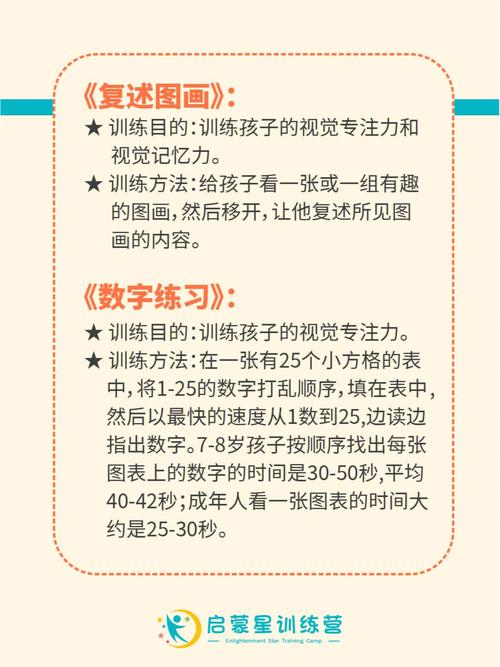

听觉记忆加工 实施"信息捕捉"训练:播放2分钟科普音频,要求学生在倾听时用手指计数特定关键词出现次数,随后进行内容复述和数字核对,这种双重任务模式模拟真实课堂的信息处理场景,有效提升主动聆听能力。

-

视觉追踪强化 使用改良版舒尔特表格:将数字替换为学科相关图形,要求学生在30秒内按顺序指认,随着熟练度提升,逐步增加表格复杂度,上海教育科学院的跟踪调查显示,持续训练可使学生的视线聚焦时间延长2.3倍。

-

元认知监控培养 引入"注意力温度计":教会学生用0-10分自评专注程度,每15分钟记录一次,通过可视化数据,帮助学生建立自我监控意识,杭州某实验班级实施该方法后,学生自我调节准确率从32%提升至78%。

▶ 行为习惯养成体系

-

课堂规则具象化 创建"三色提示系统":绿色区代表完全专注,黄色区提示轻度分心,红色区需要立即调整,配合实物教具(如三色卡片),帮助学生将抽象概念转化为具体行为参照。

-

笔记技术革新 教授"蛛网笔记法":以核心概念为圆心,用不同颜色分支记录重点、疑问、案例,这种非线性记录方式更符合儿童思维特征,北京朝阳区试点班级的课堂参与度因此提升41%。

-

环境管理技巧 指导制作"注意力急救包":包含薄荷糖(嗅觉唤醒)、减压球(触觉刺激)、焦点卡(视觉提示),当感到分心时,学生可自主选择工具进行调节,逐步建立自我管理能力。

▶ 家校协同增效模式

构建"三位一体"支持系统:教师每日反馈课堂专注数据,家长记录家庭作业专注时长,学生进行自我评估,三方数据每周整合分析,形成个性化改进方案,广州某重点小学实施该模式后,家长有效干预准确率从29%提升至65%。

设计"专注力成长档案":记录训练过程中的关键事件、进步节点、策略调整,这份动态档案既是成长见证,又是教学调整的重要依据,实践证明,定期查阅档案的学生目标达成率高出对照组42%。

▶ 转化困境的实践案例

9岁的明明曾是典型的"课堂漫游者",通过3个月系统训练,他的转变令人惊喜:早晨进行10分钟平衡球听读训练,课间完成3组跳跃练习,课堂上使用三色提示系统配合蛛网笔记,期末评估显示,他的有效听课时间从11分钟提升至32分钟,数学成绩提高22分,这个案例印证了系统训练的科学性和有效性。

教育工作者需要清醒认识到,注意力培养不是简单的纪律约束,而是需要科学系统的能力建设,当我们用发展的眼光看待儿童的专注力问题,用专业的策略进行干预,用包容的心态对待成长过程,每个孩子都可能成为课堂上的学习主人,这不仅是教育技术的革新,更是对儿童认知发展规律的真诚尊重。