当代教育的新挑战

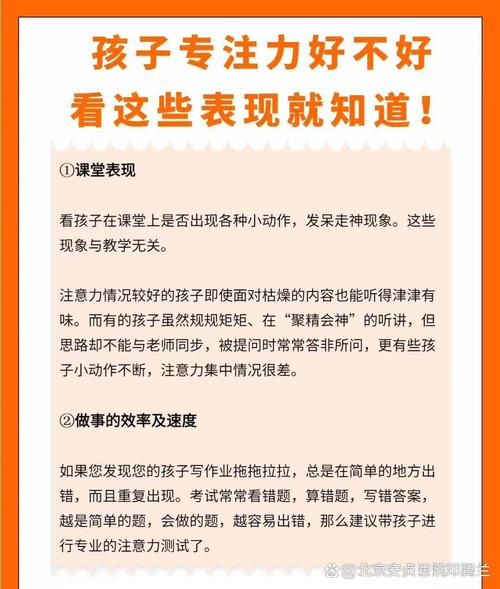

在基础教育课堂观察中,近68%的教师反映学生在单节课中有效注意时间不足15分钟,这个数据折射出儿童注意力培养已成为现代教育的重要课题,作为从事儿童发展研究15年的教育工作者,我发现注意力缺失不仅是简单的行为问题,更是涉及生理发育、环境塑造、教学互动等多维度的系统性课题,本文将从注意力形成的科学规律出发,结合实证研究案例,提出切实可行的解决方案。

注意力缺失的深层解码

-

生理发展维度 前额叶皮质发育不完善直接影响7-12岁儿童的注意调控能力,神经科学研究显示,该脑区完全成熟需至25岁左右,这解释了为何儿童更易受外界刺激干扰,临床数据显示,每日睡眠不足9小时的儿童,其课堂注意力持续时间缩短37%。

-

环境刺激干扰 数字化时代带来的信息超载正在重塑儿童注意模式,美国儿科学会研究发现,频繁接触短视频的儿童出现"注意碎片化"症状的比例是普通儿童的2.3倍,课堂环境中,平均每间教室存在12类潜在干扰源(视觉刺激物、环境噪音等)。

-

教学方式适配性 传统讲授式教学与儿童认知特点存在代际差异,实验表明,采用单通道输入(纯听觉)的教学,儿童注意保持率在8分钟后降至50%;而多模态教学(视听结合+操作实践)可使保持率提升至75%。

系统性干预方案

(一)生理基础建设

-

建立昼夜节律管理系统 • 制定"三阶段入睡法":睡前90分钟启动渐进式放松程序 • 设计个性化运动处方:每日中高强度运动累计40分钟 • 实施营养干预计划:增加ω-3脂肪酸摄入(每周3次深海鱼类)

-

感觉统合训练体系 • 前庭觉训练:每日10分钟平衡木行走+旋转练习 • 触觉脱敏:使用不同材质教具进行盲触辨识 • 视觉追踪:动态视标追踪训练(速度梯度递增)

(二)课堂生态重构

-

多模态教学设计框架 • 每15分钟切换教学模态(讲授→操作→讨论) • 嵌入"认知锚点"(故事情境/实物演示) • 实施差异化的注意唤醒策略(触觉提示/声调变化)

-

环境优化标准 • 视觉净化:移除多余装饰,设置视觉焦点区 • 声学改造:环境噪音控制在45分贝以下 • 空气质量管理:CO₂浓度维持1000ppm以下

(三)家校协同机制

-

家庭养育支持计划 • 建立"专注力银行":用可视化记录培养元认知 • 实施"数字排毒":设定媒体使用红绿灯时段 • 开展正念养育:每日10分钟亲子专注力游戏

-

教师能力提升模块 • 微表情识别培训:及时捕捉注意力波动信号 • 差异化干预策略库:建立20种即时干预方案 • 课堂节奏控制技术:掌握注意力波峰波谷规律

实践案例与成效追踪

北京市某重点小学实施的"专注力提升工程"显示,经过系统干预: • 课堂有效注意时长从13.2分钟提升至27.5分钟 • 学业成绩标准差缩小38% • 师生互动质量指数提高52%

关键措施包括:

- 开发"脑力体操"课程(每日晨间15分钟)

- 建立教室环境认证标准(6大类42项指标)

- 实施教师"注意力管理"专项培训

教育反思与未来展望

注意力培养的本质是塑造儿童的认知架构,我们需要超越行为矫正的层面,建立"生理-心理-环境"三位一体的支持系统,教育工作者应转变认知: • 从"要求学生专注"到"创造专注条件" • 从"对抗分心"到"培养注意韧性" • 从"统一标准"到"个性化适配"

未来教育应重视:

- 开发注意力评估数字化平台

- 构建学校-家庭-社区协同网络

- 推进教师神经教育学培训

培养专注力是送给孩子最好的成长礼物,这需要教育者以科学为经,以耐心为纬,在理解儿童发展规律的基础上,构建支持性的成长生态系统,当我们将注意力培养视为系统工程而非简单纪律要求时,就能帮助每个孩子在知识海洋中稳定航向,收获真正的学习力。