困局中的高三生画像 (清晨6:30的闹钟第5次被按掉,小陈蜷缩在温暖的被窝里,手指无意识地滑动着短视频界面,他知道今天要交的数学卷子还空着大半,但一想到教室里堆积如山的复习资料,胃部就隐隐抽搐,这样的状态已经持续三周,手机屏幕使用时长显示日均9小时47分......)

这是千万高三教室里的隐秘群像,根据2023年基础教育质量监测报告显示,高三阶段出现持续性学习倦怠的学生比例高达42%,其中68%伴随严重手机依赖,当我们深入这些学生的生活轨迹,会发现三个典型特征:课桌左上角永远亮着的手机屏幕、书包里皱成一团的模拟试卷、以及凌晨时分朋友圈转发的各种励志语录。

解构行为背后的心理密码 在传统认知中,"懒惰""堕落"等标签往往被草率地贴在这些学生身上,但当我们用发展心理学的透镜观察,会发现行为表象下涌动着复杂的心理暗流,北京师范大学认知神经科学实验室的研究表明,长期高压环境会引发前额叶皮层功能抑制,这正是导致决策能力下降、拖延行为加剧的生理基础。

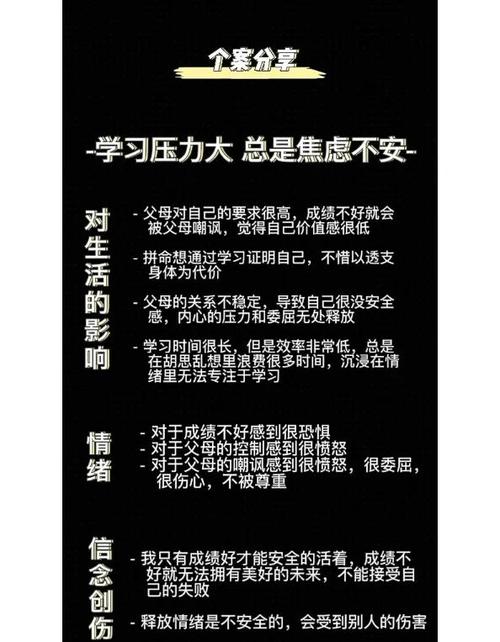

更值得关注的是手机依赖背后的补偿机制,当学生在现实学业中反复遭遇挫败感,短视频提供的即时反馈、游戏建构的虚拟成就、社交媒体的情感抚慰,恰好构成了一套精密的多巴胺奖励系统,这种替代性满足如同精神麻醉剂,让青少年在暂时忘却现实痛苦的同时,也陷入了更深层的自我否定循环。

突围路径:重建认知坐标系

-

解冻期:允许合理的情感宣泄 广州某重点中学的心理咨询室记录显示,82%主动求助的高三生开场白都是"我知道这样不对,.....",这种认知失调带来的二次焦虑往往比行为本身更具破坏性,专业心理教师建议采用"三阶对话法":首先承认疲惫感的合理性("持续高压确实让人想逃避"),继而引导区分"感受"与"事实"("觉得考不好"不等于"真的考不好"),最后共同寻找最小行动单元(从整理错题本开始)。

-

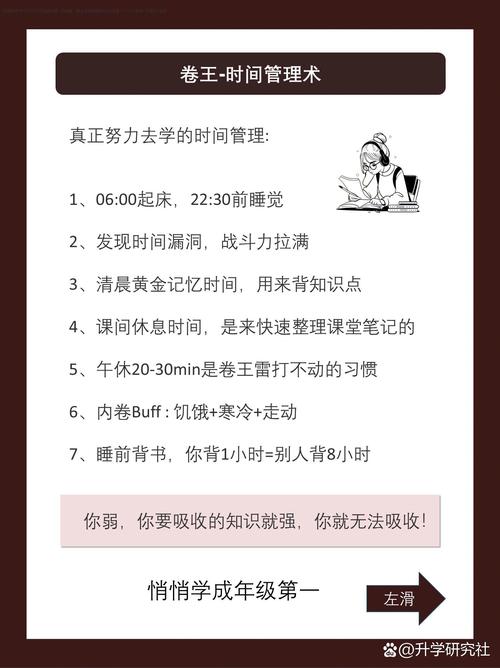

破茧期:构建微观成就体系 上海交大附中创新实施的"灯塔计划"提供了可借鉴模板,将高考目标分解为50个可量化的"灯塔任务",每个任务对应具体的知识模块和练习量,当学生完成单个任务时,会在校园数字平台点亮专属灯塔,这种可视化的进步轨迹能有效激活内源性动机,数据显示参与该计划的学生日均有效学习时长提升37%,手机娱乐时长下降至2.1小时。

-

重构期:打造抗干扰生态圈 成都七中高三备课组设计的"四维空间管理法"成效显著:物理维度(创设无电子设备学习区)、时间维度(实行90分钟深度学习+15分钟自由活动制)、社交维度(组建3人互助小组)、认知维度(每日进行10分钟正念训练),这种结构化安排不是简单的强制管控,而是帮助学生在特定时空建立清晰的行为锚点。

家庭支持系统的升级迭代 无数案例证明,家长的焦虑传导往往成为压垮孩子的最后一根稻草,南京家庭教育指导中心开发的"缓冲带沟通模型"强调三个转变:从"怎么又玩手机"到"今天遇到什么困难了"的提问转变;从"考不上大学就完了"到"我们可以一起想办法"的归因转变;从紧盯分数波动到关注睡眠质量的评估转变。

值得推广的还有"家庭契约制"实践,例如约定每天19:00-20:00为全家断网时间,父母同步停止工作电话,共同进行阅读或散步,这种平等尊重的契约关系,比单方面的管控更能培养责任意识,北京朝阳区抽样调查显示,实施家庭契约制的学生,自我管理能力测评得分平均提升28.6%。

学校教育模式的柔性变革 衡水某中学悄然进行的教学改革颇具启示:将传统的"三轮复习法"升级为"靶向诊疗系统",通过大数据分析每个学生的知识盲区,生成个性化学习路径,同时引入"学习能量监测",当系统检测到某学生注意力和正确率持续下降时,会自动推送教师进行心理疏导而非批评教育。

更值得关注的是深圳中学的"元认知培养计划",在每周的特别课程中,教师会带领学生分析自己的学习行为模式,识别手机使用背后的真实需求(是寻求放松?逃避困难?还是社交匮乏?),并共同制定替代方案,这种培养自我觉察能力的教育,正在重塑学生的学习生态系统。

突围之后的风景 当我们穿越表象迷雾,会发现所谓"不想学"的本质,是成长痛点的集中爆发,那些蜷缩在手机屏幕前的年轻人,内心往往涌动着更深层的渴望——对自我价值的确认,对掌控感的追寻,对生命意义的叩问,北京四中曾跟踪调查126名成功克服手机依赖的学生,发现他们最大的转变不是成绩提升,而是建立了"主体性学习观":开始相信自己是人生的创作者而非应试的被动承受者。

在这条布满荆棘的突围之路上,每个深夜删除又重装APP的挣扎,每个清晨战胜困意翻开课本的瞬间,都在构筑着生命最珍贵的品质——在迷茫中寻找光明的勇气,这或许比任何考试分数都更接近教育的本质:唤醒沉睡的意志,培育完整的人格,让每个年轻的生命都能在风雨中长出属于自己的翅膀。

(窗外春雨淅沥,小陈的台灯在凌晨依然亮着,手机安静地躺在客厅充电盒里,摊开的错题本上密密麻麻的批注在灯光下闪烁,远处传来早班公交的声响,新的一天正在到来......)