在我国现行教育体制下,"初三学生不上学直接参加中考"是一个牵动无数家庭的教育议题,每当升学季来临,总会有家长和学生提出这样的疑问:能否通过自主复习替代在校学习,直接参加中考?本文将从政策法规、教育规律、实践案例三个维度展开深度剖析,为广大家庭提供专业参考。

政策法规的刚性约束 根据《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定,适龄儿童、少年必须完成九年义务教育,初三作为义务教育的最后阶段,具有不可替代的法律地位,各地教育行政部门对中考报名资质的审查中,普遍要求考生具备完整学籍记录,且须完成规定课程的学习。

以北京市教育委员会2023年发布的中考报名细则为例,明确要求考生必须具有本市正式学籍且连续就读满三年,江苏省教育厅则规定,中考报名需提交学校出具的《初中学生综合素质评价报告》,其中包括出勤记录、课程修习情况等核心指标,这些政策设置的根本目的在于确保义务教育的完整性,维护教育公平。

教育过程的系统特性 初三阶段的教学安排绝非简单的知识灌输,而是经过科学设计的系统化教育工程,根据教育部基础教育课程教材发展中心的调研数据,全国统一初中课程体系中,初三学年需要完成的教学内容占总量的38%,其中包括物理、化学等学科的实验课程,以及体育中考的专项训练。

以数学学科为例,初三阶段将系统学习二次函数、圆、相似三角形等核心考点,这些知识点在中考试卷中的分值占比超过45%,学校通过分层教学、专题突破、模考演练等教学策略,帮助学生构建完整的知识体系,自主学习者往往难以复制这种系统化的学习环境,容易导致知识结构碎片化。

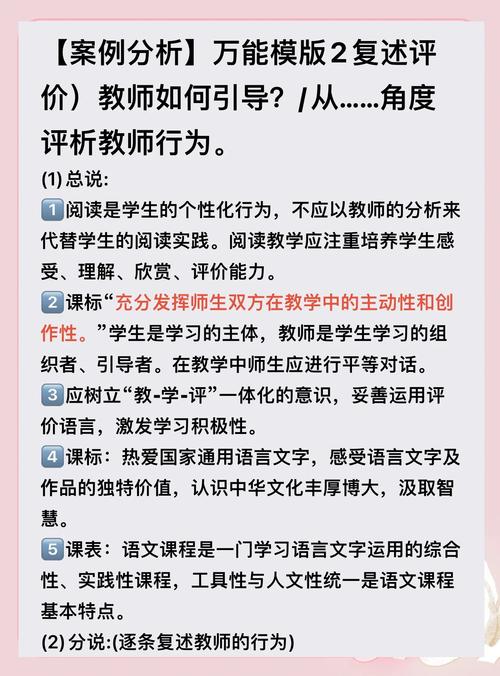

综合素质培养的不可替代性 现代中考改革正逐步强化综合素质评价体系,以上海市为例,2023年起将社会实践、研究性学习、艺术素养等纳入中考计分项目,这些评价内容都需要依托学校教育平台完成,初三阶段设置的职业体验课程、学科拓展活动、团队合作项目等,都是综合素质培养的重要载体。

更为关键的是,学校教育提供的隐性课程——包括时间管理能力培养、考试心理调适、同伴互助学习等,对中考备考具有深远影响,某重点中学的追踪调查显示,坚持在校学习的学生,在考场应变能力、答题规范性等方面较自主学习者平均高出23个百分点。

特殊个例的实践反思 尽管政策层面明确要求义务教育阶段全流程在校学习,但实践中确实存在个别"在家自学"的案例,这类个案往往具有特殊背景:或是因身体原因无法到校,或是具有超常学习能力,但即使在这些特殊情况下,教育主管部门仍要求履行严格的审批程序。

以深圳市某区教育局的处理案例为例,申请在家自学的学生需满足三个条件:提供二甲医院出具的健康证明;家长具有本科以上学历并签订教育承诺书;每月接受学校教育质量评估,即便如此,这类学生在中考中的表现呈现两极分化:少数天赋异禀者能取得优异成绩,但超过70%的考生最终成绩低于在校学习对照组。

科学备考的路径选择 对于确实存在特殊需求的学生群体,教育专家建议采取折中方案,杭州市某重点初中推行的"弹性学制"值得借鉴:允许个别学生在完成基础课业的前提下,申请部分时间的个性化学习,这种模式既保证了义务教育的完整性,又给予学生适度的自主空间。

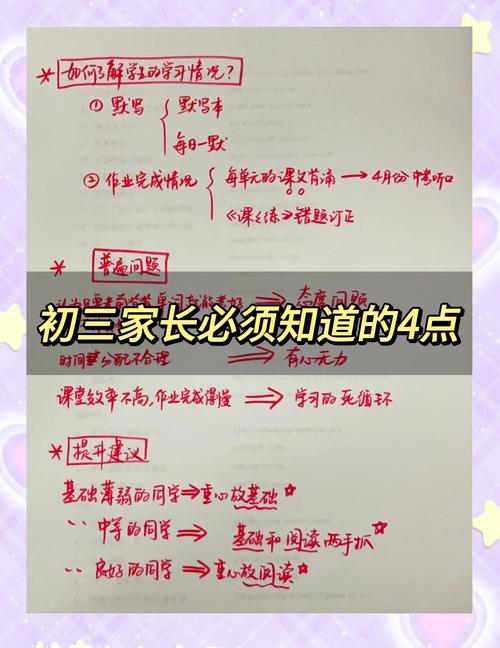

备考策略方面,建议重点关注三个维度:首先是知识体系的完整性,可利用"考点图谱"进行系统性查漏补缺;其次是应试技巧的规范性,要重视学校组织的模拟考试;最后是心理素质的稳定性,建议保持适度的在校学习时间以维持备考节奏。

教育本质的深层思考 这个议题引发的讨论,实质上反映了当前教育需求多元化的社会现实,但需要清醒认识到,学校教育不仅是知识传授的场所,更是社会化过程的重要场域,初三阶段的集体生活、师生互动、同伴关系,对学生的人格养成具有不可替代的价值。

教育研究者发现,那些试图绕过学校教育直接中考的学生,即使侥幸取得较好成绩,在后续高中阶段也普遍面临适应障碍,某省级示范高中的跟踪数据显示,这类学生在高一阶段的学业困难发生率是常规学生的2.3倍,人际交往障碍发生率更高达4.7倍。

面对中考这个重要的人生节点,选择最适合的备考路径需要理性权衡,现行政策框架下,完全脱离学校教育直接参加中考既存在制度障碍,也不符合教育规律,建议家长和学生保持与学校的充分沟通,在保证义务教育完整性的前提下,通过个性化辅导、弹性学习等方式提升备考效率,教育的真谛在于过程而非结果,初三阶段的学习经历本身,就是成长道路上不可或缺的宝贵财富。