问题的根源:班主任与孩子的关系为何如此重要

在孩子的学习生涯中,班主任的角色远不止于知识的传授者,他们既是班级管理者,又是学生心理成长的引导者,一项针对中小学生的调查显示,超过60%的学生认为“班主任的态度”直接影响他们对学科的兴趣,当孩子因班主任产生厌学情绪时,问题的本质往往不在于某个具体事件,而在于师生关系的失衡。

常见的触发因素包括:班主任过度严厉的批评方式、区别对待学生、沟通缺乏共情,或是教学风格与孩子的学习特点不匹配,一个注重规则的高压型班主任,可能让敏感型孩子长期处于焦虑状态;而过度关注成绩排名,可能导致后进生产生“习得性无助”。

家长的第一反应:避免踩入三个误区

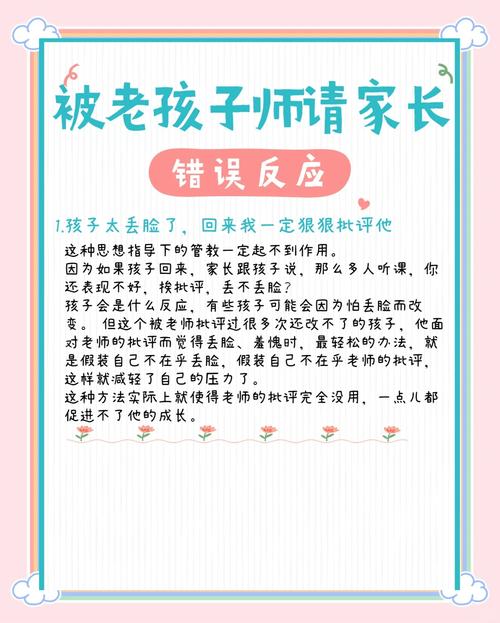

当孩子说出“我讨厌班主任,不想上学”时,许多家长的第一反应容易陷入以下误区:

-

简单否定孩子的感受

“老师都是为了你好”“忍忍就过去了”这类说辞,会让孩子感到不被理解,甚至关闭沟通渠道,青春期孩子的认知特点决定了他们更倾向于用情绪而非理性表达问题。 -

直接与班主任正面冲突

带着情绪到学校质问,可能激化矛盾,曾有案例显示,家长在班级群公开指责教师后,孩子反而遭受更隐蔽的冷暴力。 -

盲目要求孩子适应

强迫孩子接受“现实社会本就残酷”的逻辑,可能加剧心理创伤,研究表明,长期处于厌恶型师生关系中的孩子,成年后出现职场人际障碍的概率增加37%。

破局第一步:建立有效的亲子沟通

解开这个困局的关键,在于将孩子的情绪转化为可操作的信息,建议家长分三步走:

-

情绪接纳阶段

用“共情式提问”打开话题:“听起来这件事让你特别难受,能和我说说具体发生了什么吗?”避免急于评价对错,重点收集具体事件细节,例如班主任的某句话、某个处理方式发生的频率。 -

事实核查阶段

通过作业本批语、班级群记录、其他家长反馈等多角度验证信息,有个典型案例:孩子抱怨“班主任总针对我”,家长后来发现,实则是班主任用统一符号批改作业,红色圈画被孩子主观解读为“讨厌的标记”。 -

认知重构阶段

用“换框法”引导孩子理解行为的动机:“你觉得老师当时为什么这样做?有没有可能是想提醒大家注意某个知识点?”但需注意,这种方法仅适用于偶发矛盾,若已存在长期系统性打压,则需采取更果断的措施。

与校方沟通的艺术:寻找最大公约数

当确认问题确实存在于班主任的教育方式时,家长需要策略性地推进改变:

-

选择恰当的沟通路径

优先通过家委会或年级组长转达意见,比直接与班主任对峙更易被接受,某一线城市重点中学的调研显示,经由第三方协调的成功率比家长单独沟通高42%。 -

用具体案例代替主观评价

避免使用“没有师德”“偏心”等定性词汇,转而陈述事实:“孩子这周有三天在数学课前哭,因为担心被点名批评作业错误,能否请您适当调整提问方式?” -

提出建设性解决方案

可建议引入“匿名意见箱”“双班主任制”等机制,北京某实验中学的实践表明,当班主任配有副班协助关注学生心理时,师生冲突率下降58%。

终极方案:当改变无法发生时

如果所有努力都未能改善现状,家长需要冷静评估:

-

转班的可行性分析

收集近三年该校转班成功率、新班主任风格等信息,注意避免在毕业年级或分层教学体系中盲目操作,防止孩子失去原有的学习共同体支持。 -

心理干预的及时介入

当孩子出现躯体化反应(如上学前腹痛、失眠)时,应立即寻求专业心理咨询,认知行为疗法(CBT)对修复师生关系创伤有显著效果。 -

教育路径的重新规划

在极端情况下,转学或选择个性化教育模式可能是必要选择,广州某国际学校的研究显示,因师生矛盾转学的学生中,83%在适配的新环境中恢复了学习动力。

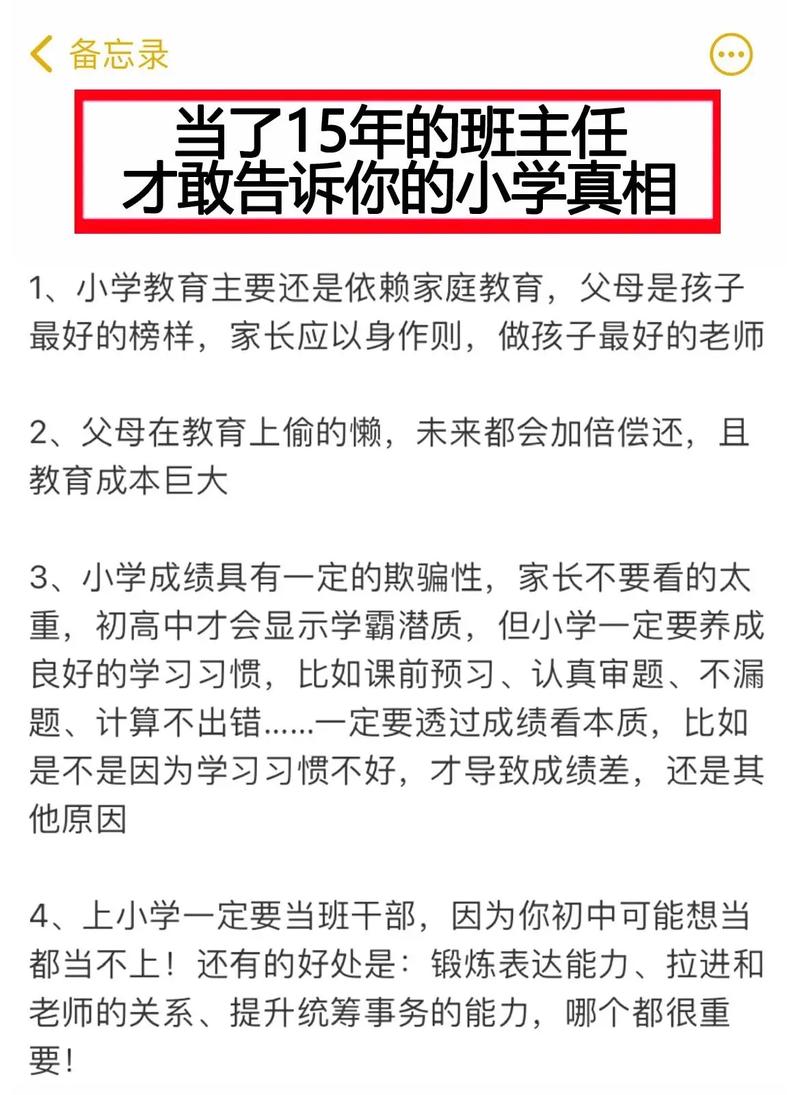

长期预防:培养孩子的心理弹性

从根本上说,提升孩子应对权威冲突的能力才是治本之策:

-

角色扮演训练:模拟与班主任沟通的场景,教孩子用“我信息”表达感受:“当您当众批评时,我感到害怕而不是明白错在哪里。”

-

多元评价体系构建:通过课外活动、家庭项目让孩子体验“非班主任视角的成功”,例如共同完成社区调研报告,增强自我价值感的独立性。

-

批判性思维培养:引导孩子区分“行为”与“人格”,理解“班主任的某个做法我不认同”不等于“这是个糟糕的人”。

化危机为成长契机

师生关系危机本质上是孩子社会化过程中的重要一课,2021年对高考状元的追踪研究发现,那些曾在中学阶段经历过师生冲突并妥善解决的学生,在大学表现出更强的问题解决能力,作为家长,我们既要成为孩子情绪的避风港,也要化身智慧的导航者——这场风波终将成为孩子走向成熟的路标,关键在于我们是否能用理性与温度,将伤害转化为成长的养分。