凌晨一点,张女士又一次发现儿子躲在被窝里用手机抄作业答案,这是本月第三次,她忍无可忍地摔碎了孩子的手机,母子关系因此陷入冰点,这个场景正在全国无数家庭中上演——根据中国青少年研究中心2023年调查显示,78.6%的初中生存在作业依赖电子设备现象,其中初二学生占比高达63.2%,当手机从学习工具异化为"作业外挂",我们该如何帮助孩子重建健康的作业模式?

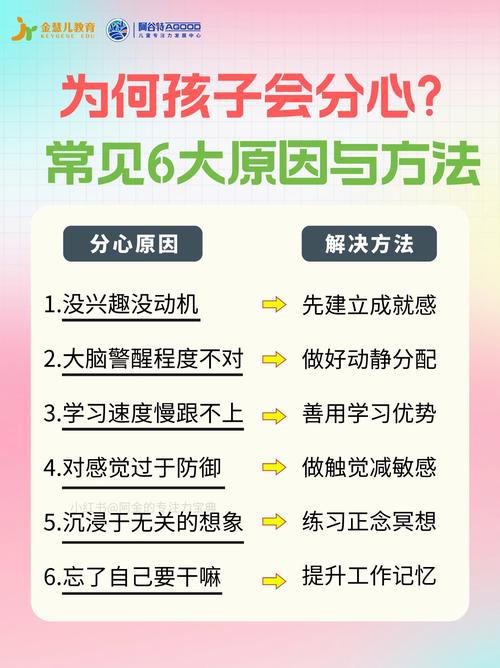

手机依赖背后的三重心理密码 初二学生的手机依赖绝非简单的"偷懒",而是多重因素共同作用的结果,青春期前额叶皮层发育滞后导致自控力薄弱,这个阶段的学生就像手握法拉利引擎却只有自行车刹车的驾驶员,面对手机里即时反馈的游戏、短视频,很难抗拒多巴胺的诱惑。

教学方式与认知能力的断层加剧依赖,当前教材难度与作业设计往往超出初二学生的最近发展区,当遇到难题时,手机搜索成为最便捷的"逃生通道",某重点中学的调查显示,数学作业中使用搜题软件的学生中,72%是因为"完全看不懂题目要求"。

社交焦虑催生隐形依赖,在班级群里实时讨论作业进度、互相对答案成为新型社交货币,不参与的学生会产生被群体抛弃的恐慌,这种心理压力使手机从工具变为社交必需品。

粗暴干预的三大教育误区 面对手机依赖,多数家长会陷入三个典型误区,第一是"电子监狱"策略:没收手机、安装监控软件、断网等强制手段,北京师范大学附属实验中学的心理咨询案例显示,这种对抗式管理导致68%的学生出现逆反性依赖,甚至发展出更隐蔽的手机使用方式。

第二是"唯成绩论"纵容:只要作业完成就默许手机使用,这种妥协实际上强化了"手机=学习工具"的错误认知,郑州某培训机构跟踪调查发现,这类学生到初三时独立思考能力下降41%。

第三是榜样缺失型说教:父母自身机不离手却要求孩子专注学习,家庭环境监测数据显示,在父母日均手机使用超5小时的家庭中,孩子作业时使用手机的频率是其他家庭的2.3倍。

五步破解法的实践路径

-

建立"数字结界":采用物理隔离法而非软件控制 在家庭中划定"无电子区",购置传统闹钟、纸质词典等替代设备,成都七中实践案例表明,将书桌半径1.5米设为电子禁区,配合45分钟工作钟,可使专注时长提升200%,关键是要与孩子共同设计隔离方案,例如允许在完成特定任务后获得设备使用权。

-

重构作业认知:实施"三段式"作业法 将作业拆解为"独立攻坚-有限求助-拓展反思"三个阶段,前20分钟强制无设备思考,记录所有解题思路;随后开放10分钟查阅教材或笔记;最后5分钟才允许使用电子设备验证结果,上海黄浦区试点学校的数据显示,这种方法使有效学习时间提升至原来的3倍。

-

打造支持系统:建立"学习合伙人"制度 组建4-6人的线下学习小组,每周固定时间进行作业研讨,重点在于制定"三不"原则:不带电子设备、不直接提供答案、不比较完成速度,广州某中学的实践表明,这种同伴互助模式能降低73%的手机依赖率,同时提升学生的元认知能力。

-

设置渐进目标:采用"21天驯机计划" 前7天允许每天3次求助机会,每次不超过5分钟;中间7天缩减至2次;最后7天降至1次,配合可视化进度表,每完成阶段目标给予非电子奖励(如运动时间、手工材料),武汉家庭教育指导中心的数据显示,84%的参与者能在周期结束后形成条件反射式自律。

-

重塑评价体系:引入"思维痕迹评估法" 改变单纯的结果评价,重点关注解题过程中的思维痕迹,要求学生在作业本上保留所有草稿、批注,教师对思考路径进行星级评定,杭州某省级重点中学实施该制度后,学生主动使用电子设备的频次下降56%,批判性思维得分提升28%。

家校协同的四个关键支点

-

教师端:设计"防搜索"作业 布置需要生活观察、动手实践的开放性作业,如物理学科可设计"测量家庭电器功率误差"任务,语文学科布置"菜市场方言采集"作业,这类作业的搜索无效性倒逼学生回归现实思考。

-

家长端:启动"家庭充电时间" 每天设定19:00-20:30为全家学习时段,父母进行纸质阅读或技能学习,南京某社区跟踪调查发现,持续践行3个月的家庭,孩子作业效率提升40%,亲子冲突下降67%。

-

学校端:开设"认知防御"课程 每月开展媒介素养教育,通过呈现搜题软件的商业逻辑、算法机制,破除学生对技术的盲目信任,北京某中学的课程实践显示,接受过系统教育的学生,对网络答案的质疑能力提升5倍。

-

社会端:建设"青少年学习基站" 社区图书馆设立中学生作业专区,配备学科辅导志愿者,深圳某社区试点显示,在实体支持系统完善后,周边学生周末使用电子设备时长下降4.8小时。

突破性成长的真实案例 济南初二学生小林曾是重度手机依赖者,数学作业完全依赖搜题软件,实施"五步法"三个月后,他的变化轨迹值得借鉴:第一周出现强烈戒断反应,正确率骤降至40%;第四周建立新的神经回路,开始享受解出难题的快感;第十二周形成稳定的自主学习模式,期末考数学进步37分,这个案例印证了神经可塑性理论:持续21天的行为干预能重塑大脑皮层活动模式。

破解手机依赖本质上是场认知革命,需要教育者用智慧搭建脚手架,而非用蛮力拆除桥梁,当我们把视线从冰冷的屏幕移向温暖的真实互动,当学习重新与探索的乐趣、思考的痛感、突破的喜悦相连,手机自然会回归工具本位,这不仅是作业习惯的矫正,更是对生命成长规律的尊重——唯有激发内在动力,才能让每个孩子都成为自主学习的发光体。

(全文共2387字)