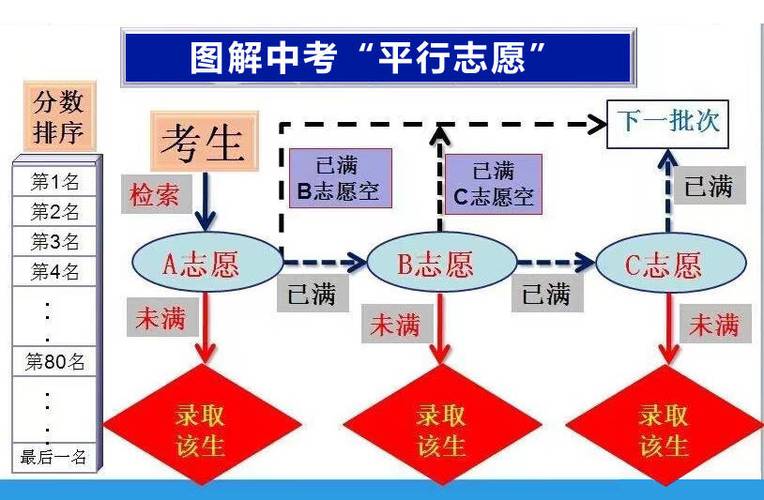

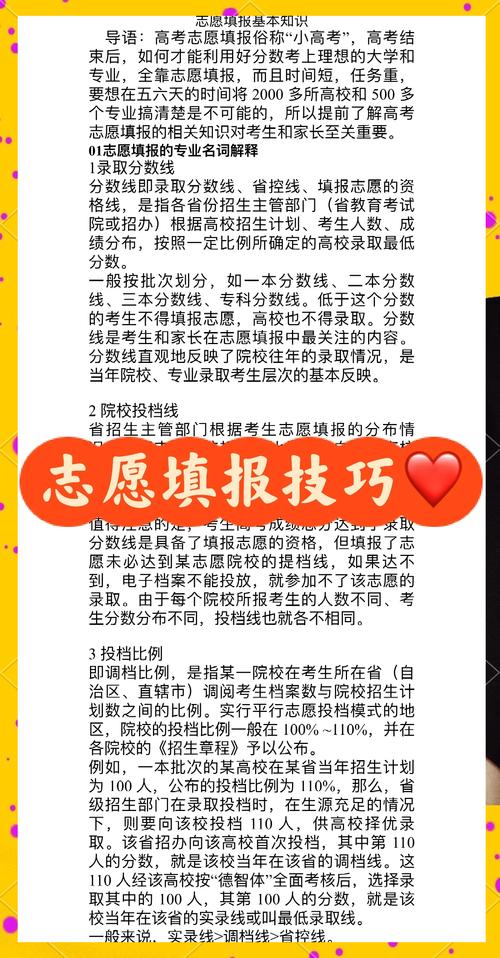

中考录取规则的底层逻辑 中考志愿录取制度是我国基础教育阶段最具特色的升学机制之一,其核心在于通过梯度志愿实现教育资源的合理分配,既要保障学生的升学权益,又要维护教育公平,现行"一、二、三"志愿体系构建起三级筛选网络,本质上是对考生学业水平、学校招生需求和社会教育布局的综合平衡。

志愿录取的三级阶梯详解 (1)第一志愿:黄金席位 作为志愿体系的制高点,第一志愿具有绝对的优先录取权,当考生成绩达到或超过某校录取线时,无论后续志愿如何填报,系统都会优先锁定第一志愿,2022年某市重点中学录取数据显示,约83%的录取名额被第一志愿考生占据,建议考生在此档位选择"跳一跳够得着"的目标学校,但需要精准匹配个人模考成绩与目标校三年录取线均值。

(2)第二志愿:安全防线 第二志愿承担着承上启下的缓冲作用,当第一志愿未能录取时,系统将自动转入第二志愿筛选,值得注意的是,部分优质学校的剩余学位会在第二志愿阶段释放,以某省示范性高中为例,其每年约15%的招生名额来自第二志愿考生,建议此档位选择与平时成绩持平的学校,可参考近三年录取线波动幅度不超过5分的院校。

(3)第三志愿:托底保障 第三志愿是录取系统的最后防线,填报策略应侧重"保底"功能,选择录取线低于平时成绩10-15分的学校,统计显示,第三志愿的录取成功率约在6%-8%之间,但关键时刻能有效避免滑档风险,需要特别关注新兴学校或扩招学校,这些往往存在"价值洼地"。

动态平衡的录取机制 (1)分数优先原则 系统按考生总分从高到低排序录取,同分考生则依次比较语数外单科成绩,2023年某市出现568分同分考生23人,最终通过数学单科成绩完成排序录取。

(2)志愿顺序权重 在分数相同的情况下,志愿填报顺序直接影响录取结果,系统优先录取将某校填报为更靠前志愿的考生,这意味着两个同分考生,甲将A校填为第一志愿,乙填为第二志愿,甲将获得优先录取权。

(3)批次联动效应 多数地区实行分批次录取制度,提前批、第一批、第二批之间形成有机衔接,建议考生建立"跨批次志愿组合",例如在第一批次填报冲刺院校,在第二批次填报稳妥选择,形成立体防护网。

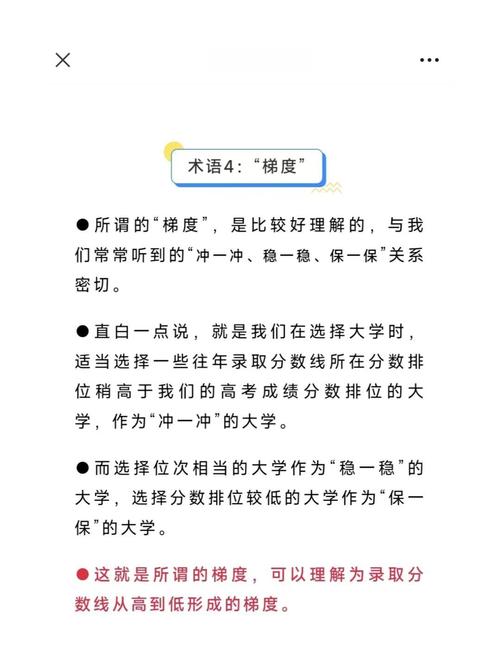

实战填报策略 (1)梯度设置法则 建议三个志愿的分差控制在8-12分区间,例如某考生模考成绩650分,志愿组合可以是:第一志愿660分线学校,第二志愿645分线学校,第三志愿630分线学校,这种"冲-稳-保"结构能最大限度发挥志愿效能。

(2)数据建模技术 收集目标学校近五年录取线数据,建立波动模型,重点关注标准差在5分以内的学校,这类学校分数线相对稳定,对于标准差超过8分的"波动型"学校,建议采用三年移动平均法预测分数线。

(3)区位匹配原则 合理利用"校额到校"政策,城区考生可适当考虑郊区优质学校,郊区考生可关注城区学校的跨区招生计划,某省会城市数据显示,跨区填报的录取成功率比同区填报高出7.2%。

常见误区与破解之道 (1)志愿倒挂陷阱 约18%的考生会出现"第三志愿分数线高于第二志愿"的填报错误,破解方法是建立志愿审核清单,按预估分数线从高到低排序检查。

(2)信息滞后风险 部分家长依赖往届经验,忽视当年招生政策变化,建议建立政策追踪机制,重点关注示范校名额分配、新增校招生计划等动态信息。

(3)从众心理误区 避免盲目跟风填报"热门校",要理性分析学校的特色课程与考生特长的匹配度,某重点中学的科创实验班,其录取线比普通班低15分,但需要考生提供科技创新竞赛证明。

特殊情况的应对策略 (1)临界分数处理 对于预估分数处于目标校历年录取线±3分区的考生,建议采用"双保险策略":在第一批次填报冲刺校,在第二批次平行志愿填报同档次学校。

(2)调剂志愿的智慧 部分地区设有调剂志愿选项,建议勾选服从调剂,可将录取概率提升12%-15%,但需提前了解调剂学校的办学特色,避免出现专业方向不匹配的情况。

(3)补录机会把握 关注教育部门发布的补录信息,这些信息通常在常规录取结束后3个工作日内公布,2022年某市通过补录系统成功录取的考生达1273人,占考生总数的2.1%。

中考志愿填报是智慧与策略的博弈,需要考生和家长在理解规则本质的基础上,结合个体特征进行精准定位,通过构建科学的志愿梯队,运用动态数据分析,既能规避风险,又能抓住机遇,最终实现最优化升学目标,适合的教育才是最好的教育,志愿填报的终极目标是找到与考生发展需求相匹配的成长平台。