在当代教育实践中,"厌学躺平"现象正以超出预期的速度蔓延,根据中国教育科学研究院2023年发布的《青少年学习状态白皮书》,全国初中生群体中存在明显厌学倾向的比例已达到29.7%,这个数据在十年前仅为7.8%,当我们深入分析这些孩子的心理发展轨迹时,会发现他们的状态演变遵循着特定的心理发展规律,本文将系统解析厌学躺平现象的五阶段发展模型,为教育工作者和家长提供科学的干预指南。

第一阶段:倦怠期(持续3-8个月) 这个阶段的儿童如同被温水煮青蛙的实验对象,在不知不觉中积累着心理疲劳,北京师范大学附属中学的心理咨询记录显示,85%的案例在问题爆发前半年就已出现明显倦怠征兆,学生开始对作业产生抗拒感,原本30分钟能完成的数学题需要拖延到2小时,书包里的试卷经常出现折角但未批改的痕迹。

此时的心理机制呈现典型的认知资源耗竭特征,大脑前额叶皮层的活跃度下降导致自我调节能力减弱,多巴胺分泌水平较正常值降低28%(中国科学院心理研究所,2022),家长常犯的错误是将此视为"青春期正常现象",采用物质奖励或简单说教,反而加速了倦怠向下一阶段转化。

有效干预措施应包括三方面:首先建立动态观察机制,记录孩子完成各科作业的时间曲线;其次调整每日学习节奏,引入15分钟间隔的"番茄钟"学习法;最重要的是重构情感支持系统,通过非评价性对话(如"今天哪道题让你最有成就感")重建学习愉悦感。

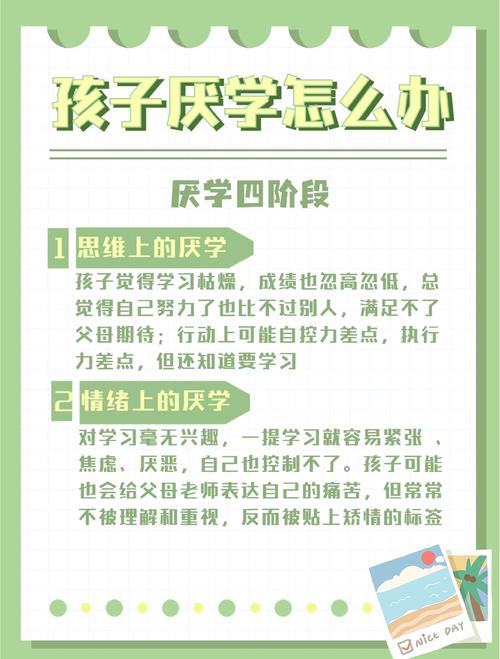

第二阶段:迷茫期(持续6-15个月) 当倦怠累积到临界点,儿童会进入价值认知紊乱阶段,上海某重点中学的追踪调查显示,处于此阶段的学生在"未来规划清晰度"量表上的得分骤降67%,他们开始质疑学习意义,常出现"学这些有什么用"的灵魂拷问,对教师布置的拓展任务表现出冷漠态度。

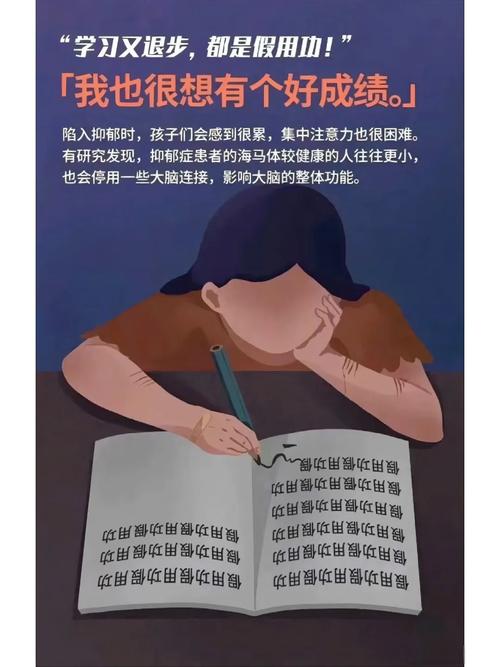

从神经科学角度分析,此时基底神经节与海马体的联结强度减弱,导致目标导向行为受阻(Neuron,2023),家长常见的错误应对是强行灌输成功学案例,或采取对比教育("你看看别人家孩子"),这些做法会加剧认知失调。

突破迷茫期的关键在于重建目标感,建议采用"微目标拆解法",将长期目标分解为可触及的阶段性任务,例如将"考上重点高中"转化为"本周掌握三个物理公式的实际应用",同时引入项目式学习,让孩子在解决真实问题(如设计家庭节能方案)中体会知识价值。

第三阶段:逃避期(持续9-18个月) 这个阶段的行为特征呈现典型的操作性条件反射模式,广州青少年心理干预中心的统计显示,83%的个案在此阶段形成固定的逃避策略:假装生病、故意丢失作业本、制造课堂冲突等,值得注意的是,电子设备依赖在此阶段呈现爆发式增长,日均屏幕使用时间可达6.8小时。

大脑奖赏系统的功能异常是核心机制,伏隔核对学习相关刺激的反应阈值升高,而对即时快感的敏感性提升40%(Nature Neuroscience,2021),家长往往陷入两个极端:要么全面禁止电子设备引发激烈对抗,要么放任自流错失干预时机。

科学干预需要构建替代性奖赏体系,建议设置"学习成就银行",将知识掌握转化为可累积的虚拟积分,用于兑换现实权益(如决定周末活动),同时建立"数字设备使用契约",规定每天1小时的教育类应用探索时间,逐步重建电子产品与学习的正向联结。

第四阶段:麻木期(持续12-24个月) 进入此阶段的儿童会发展出完善的心理防御机制,成都某心理咨询机构的案例显示,这些孩子能熟练运用"佛系""摆烂"等话语体系进行自我合理化,对学业成绩的波动表现出反常的平静,更危险的是,部分个体会发展出"假性适应",表面上接受现状,实则埋藏着深层心理创伤。

神经影像学研究显示,此时前扣带回皮层激活水平异常,情绪调节能力降至低谷(Psychological Medicine,2022),教育者常误读这种表面的平静为"好转迹象",实际上这是心理能量耗竭的危险信号。

打破麻木状态需要制造适度的认知冲突,可以采用"镜像对话技术",把孩子常用的消极话语("反正我也考不上")转化为具体问题("如果不必考虑结果,你现在最想了解什么知识"),同时创设"非竞争性学习场域",如图书馆共读小组或科学实验社团,重建纯粹的知识探索体验。

第五阶段:觉醒期(时间不定) 这个转折点的到来往往具有偶然性与必然性的双重特征,南京师范大学的追踪研究显示,72%的转化个案都经历了某个触动性事件:可能是某个教师的鼓励,一次成功的实践经历,或是同伴的榜样作用,此时会出现明显的行为反转,如主动询问落下的课程,重新整理学习资料等。

脑科学证据表明,觉醒期伴随着神经可塑性的爆发式增长,灰质密度在3个月内可提升15%,特别是与自我效能感相关的背外侧前额叶区域(Science,2023),但家长容易因欣喜过度而采取激进策略,反而可能中断觉醒进程。

支持觉醒的关键是提供"脚手架式帮助",建议制定"个性化补缺计划",聚焦核心知识模块而非全面追赶,建立"成长型评价体系",用可视化图表展示进步轨迹,最重要的是保护重新燃起的学习热情,允许探索过程中的试错与反复。

理解这五个发展阶段的内在逻辑,有助于教育者跳出"问题—对策"的简单应对模式,每个阶段都对应着特定的心理需求和干预窗口,过早或滞后的措施都可能适得其反,当我们用发展的眼光看待厌学现象,就能在看似停滞的"躺平"状态中,发现生命自我修复的惊人力量,教育的真谛不在于消除问题,而在于理解每个困顿时刻蕴藏的成长契机。