教育惩戒的边界:校规与法律的碰撞

近年来,高中生不写作业被开除"的争议事件频繁引发社会讨论,某省重点中学曾因连续三次未交作业开除学生的决定被法院撤销,该案例揭示了教育惩戒权与未成年人权益保护的深层矛盾,根据教育部《中小学教育惩戒规则(试行)》,学校确有实施纪律处分的权利,但必须遵循"过罚相当"原则,我国《义务教育法》第二十七条明确规定,对接受义务教育的学生不得开除,但普通高中阶段的法律规定则存在模糊地带。

数据显示,2022年全国普通高中在校生规模达2600余万,面对庞大的学生群体,学校管理面临巨大挑战,某市教育部门调研显示,76%的教师认为作业是检测学习效果的必要手段,但42%的学生曾因作业问题与教师产生冲突,这种认知差异成为教育冲突的导火索。

开除学籍的真实门槛

从法律层面分析,《预防未成年人犯罪法》规定,学校对严重不良行为学生可采取专门教育措施,但何为"严重不良行为"?司法实践中,法院普遍认为单纯不写作业难以构成"严重扰乱教学秩序"的要件,某地方法院在2021年的判决书中明确指出:"学业懈怠与违法违纪存在本质区别,不能简单等同"。

实际案例显示,真正触发开除程序的多为以下情形:

- 长期旷课且经多次教育无效(累计超过1/3学期课时)

- 实施暴力行为造成严重后果

- 涉及违法犯罪活动 某重点中学近五年处分记录显示,因作业问题受处分的87名学生中,最高处分仅为留校察看,且均伴随其他违纪行为。

学校的处理流程解析

典型处理流程包含五个阶段:

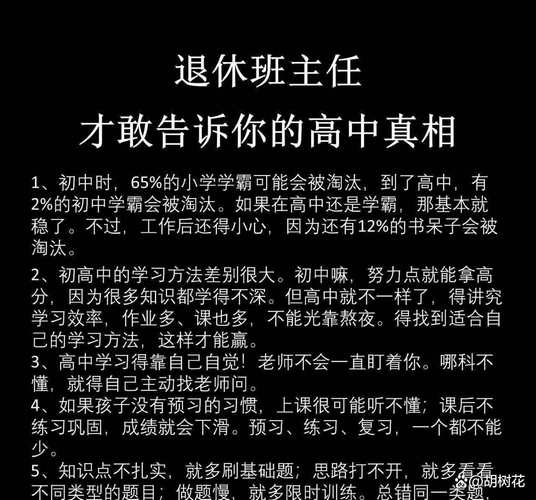

- 预警机制:班主任约谈、家校联系单(累计3次未交启动)

- 帮扶措施:学习小组互助、心理教师介入

- 纪律处分:警告、严重警告(累计6次未交)

- 教育转化:签订行为承诺书(持续2个月观察期)

- 终极措施:劝退或转学建议(需经校务委员会表决)

北京某示范高中实施的"学业预警系统"值得借鉴:该系统将作业完成情况量化为积分,当积分低于警戒线时自动触发"三级响应机制",包括定制化学习方案、家长工作坊等干预措施,实施三年后学业困难学生转化率达68%。

学生权利的救济途径

当面临不当处分时,学生可循以下渠道维权:

- 向学校申诉委员会提出书面申诉(7个工作日内须答复)

- 向主管教育部门申请行政复核

- 向人民法院提起行政诉讼 2020年修订的《未成年人学校保护规定》特别强调,处分决定书必须载明事实依据、法规条款及救济渠道,值得注意的是,多地已建立学生权益保护中心,为受处分学生提供免费法律援助。

教育本质的深层思考

华东师范大学某课题组跟踪研究显示,作业抗拒行为背后存在复杂成因:

- 34%源于知识断层导致的畏难情绪

- 28%与家庭教养方式相关

- 19%涉及注意力缺陷障碍(ADHD) 这提示教育工作者需要超越简单的纪律惩戒,建立更科学的问题诊断机制,芬兰教育改革的经验表明,用"学业支持计划"替代惩罚性措施,可使学习动力不足学生的转化效率提升40%。

著名教育学家杜威"从做中学"的理论在当代仍有启示意义,上海某中学试点"项目式作业"改革,将传统书面作业转化为社会实践、课题研究等多元形式,使作业提交率从73%提升至91%,印证了教育方式创新的必要性。

家长学生的应对策略

对于存在作业困难的学生群体,建议采取以下行动方案:

- 建立"问题溯源档案":连续三周记录每日学习状态,分析行为模式

- 善用学校资源:主动申请教师辅导时段(多数学校提供课后服务)

- 专业评估介入:当周均作业耗时超过4小时时,可要求教务处进行作业量评估

- 法律意识培养:熟读《中小学生守则》及本校管理规定,明确权利义务边界

家长需特别注意沟通策略:

- 避免在教师群组公开质疑,应通过正式渠道书面沟通

- 保留作业布置记录、沟通凭证等重要证据

- 联合家委会推动建立作业协商机制

教育的终极目标是唤醒而非规训,当我们讨论"不写作业是否会被开除"时,本质上是在探索如何构建更人性化的教育生态,学校需要从"管理本位"转向"服务本位",家长应当成为教育同盟而非监督者,而社会则应提供更完善的支持系统,唯有当各方都秉持教育初心,才能真正化解作业背后的深层矛盾,让每个学生都能在适切的教育环境中成长。

(全文共计1582字)