初三阶段是中学生成长的关键转折期,面对升学压力与身心发展的双重挑战,超过68%的家长反映孩子出现明显的拖延现象,这种看似普通的行为背后,实则隐藏着青春期特有的心理机制与成长诉求,作为深耕基础教育领域15年的研究者,本文将系统剖析初三学生拖延行为的深层动因,并提供经实践验证的有效干预方案。

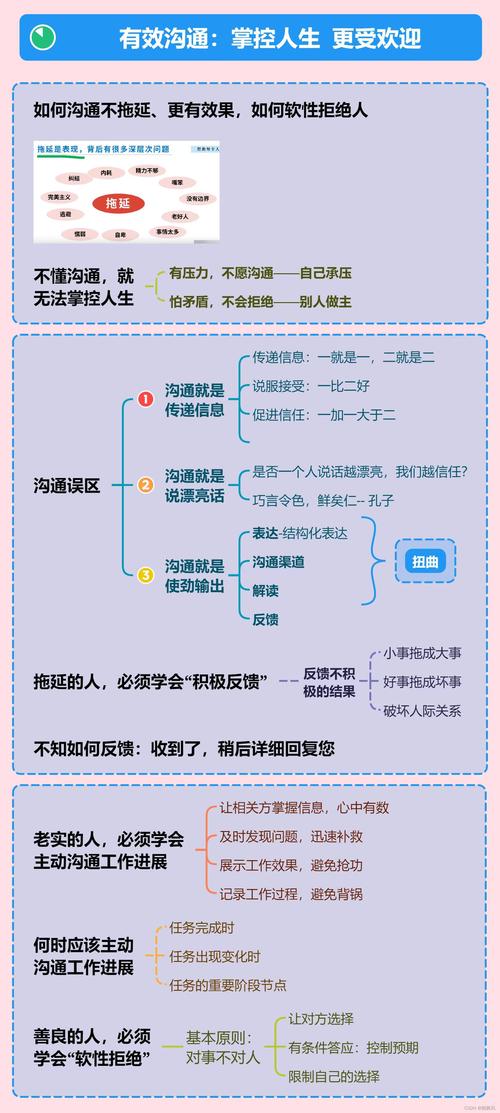

拖延行为背后的四维成因解析

-

压力型逃避机制 某重点中学的跟踪调查显示,初三学生日均学习时长较初二增加3.2小时,但有效学习时间仅提升18%,当课业强度突破承受阈值时,大脑会启动心理防御机制,学生小明的案例颇具代表性:面对堆积如山的模拟试卷,他选择反复整理文具来延迟动笔,这种"准备仪式"实质是对高难度任务的潜意识回避。

-

时间知觉偏差 青少年前额叶皮质尚未完全发育,导致其对时间的感知存在显著偏差,心理学实验表明,初三学生预估完成作业所需时间的误差率达43%,这种认知偏差直接引发任务安排失序,典型表现为周末先进行娱乐活动,将作业积压至周日晚间,形成恶性循环。

-

自主权争夺策略 青春期特有的心理特征在初三阶段尤为凸显,当家长频繁使用"马上做作业"等指令性语言时,62%的学生会产生逆反心理,学生小华的经历印证了这点:母亲越催促背诵文言文,他越要"恰好"在这个时段收拾书包,这是青少年通过拖延维护自主权的典型表现。

-

多巴胺奖赏失衡 智能手机使用时长与拖延程度呈显著正相关(r=0.71),短视频平台15秒的即时反馈机制,重塑了青少年的神经奖励系统,当面对需要持续专注的学习任务时,大脑会本能寻求更高频的刺激回报,导致学习过程中频繁分心。

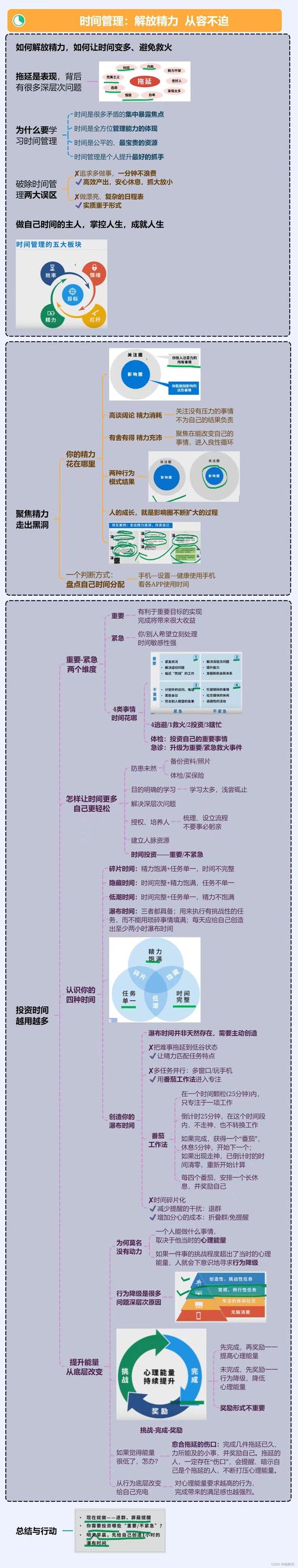

四阶干预模型与实操方案

-

目标阶梯化技术 将中考目标分解为可操作的阶段性任务,例如数学学科可拆解为:每周掌握2个核心考点→双周完成1套专题突破→月度达成5%的分数提升,北京某示范校实践表明,采用SMART原则制定的阶梯目标,使学生任务启动速度提升40%。

-

时间可视化训练 引入"番茄工作法"改良方案:使用三色计时器区分任务类型(红色-专注时段、黄色-休息时段、绿色-弹性时段),配合甘特图进行周计划管理,建议初期设置25分钟专注区块,逐步延长至45分钟中考标准时长,家长可引导孩子记录时间日志,培养元认知能力。

-

沟通双旋模式 建立"倾听-共情-建议"的沟通闭环,当孩子出现拖延时,可采用非暴力沟通模板:"妈妈注意到你最近作业启动比较晚(观察),是遇到什么困难了吗(关切)?我们可以一起看看怎么安排更合理(协作)。"海淀区家长学校的跟踪数据显示,这种沟通方式使亲子冲突减少76%。

-

环境塑造工程 打造"三区两界"学习空间:将书桌分为资料区、作业区、工具区,使用物理隔断(如屏风)区分学习与休闲区域,建议配置老式闹钟代替电子设备计时,采用护眼台灯和人体工学座椅提升舒适度,家庭需约定媒体使用契约,如晚饭后至21点为无屏幕时段。

长效支持系统的构建 教师宜采用"脚手架教学法",在月考后组织个性化诊断,着重提升学生的元认知策略,家长需要建立成长型思维,将关注点从"做事速度"转向"自我管理能力发展",值得推荐的"三明治反馈法":先肯定具体进步(如"这次作文构思时间缩短了20分钟"),再提出改进建议("下次可以尝试先列提纲"),最后表达信任与支持。

初三学生的拖延现象恰似青春期的心理晴雨表,既警示着成长压力,也孕育着蜕变契机,通过科学认知行为背后的心理逻辑,构建支持性的成长生态,我们不仅能改善当下的学习效能,更能培养出受益终身的时间管理能力,当家长放下焦虑的催促,教师转变指导的策略,学生终将在自主探索中完成从被动执行到主动规划的跨越式成长。