清晨的阳光斜照进客厅,10岁的林林死死攥着书包带蜷缩在沙发角落,母亲焦急的视线在挂钟与孩子之间来回游移,这样的场景正以不同形式在无数家庭上演,据中国青少年研究中心2023年数据显示,全国9-15岁学龄儿童中,有21.3%曾出现持续两周以上的"学校排斥反应",当我们面对这些紧闭的房门、无声的眼泪时,需要的不仅是催促与说教,更需要专业的引导策略。

行为表象下的心理密码破译 儿童发展心理学研究表明,每个拒绝上学的行为背后都隐藏着独特的心理诉求,7-9岁儿童可能源于社交焦虑,表现为课间总躲在角落;12-14岁青少年则更多是自我认同危机的投射,常以"学校没意思"掩饰内心的迷茫,美国临床心理学家艾伦·门德尔松提出的"学校恐惧症"理论指出,这类行为实质是心理防御机制的具象化表达。

典型案例中,小学五年级的朵朵连续三周早晨腹痛就医却查无病因,心理评估显示其真正困扰是数学课代表身份带来的压力焦虑,初中生小凯突然抗拒上学,深层原因是无法适应新班主任的严格管理方式,这些案例揭示一个规律:孩子的抗拒行为往往不是针对学习本身,而是某些特定压力源的应激反应。

家长介入的"三要三不要"法则 在与多位教育心理学专家访谈中,我们总结出黄金干预法则,切忌在清晨对峙时追问原因,此时孩子的防御机制处于峰值,某位父亲分享的成功经验是:发现孩子逃避上学时,先请半天病假,待情绪平复后以"今天学校里可能发生了什么有趣的事"开启对话。

要建立有效的沟通渠道,需要掌握"情绪镜像法":重复孩子的感受词,"听起来你觉得很委屈",而非直接否定,不要使用"其他孩子都能适应"这类对比话语,这会加深孩子的孤立感,北京师范大学家庭教育研究中心实验证明,采用"问题外化"技术——将困难具象为需要共同战胜的"小怪兽",能使78%的学龄儿童降低抵触情绪。

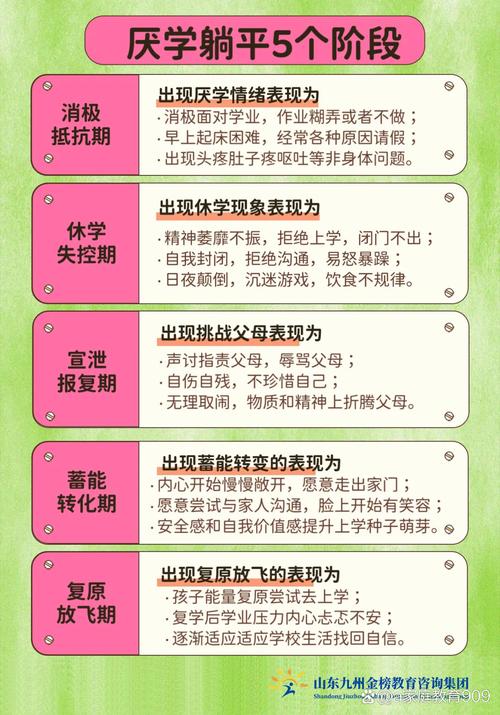

阶段式引导策略工具箱 针对不同年龄段需采取差异化策略,6-8岁儿童适用"渐进暴露法",如先陪同入校半小时,逐步延长分离时间,9-12岁可采用"兴趣联结法",将学科知识与孩子热衷的动漫、游戏建立连接,对13岁以上青少年,"生涯启蒙对话"效果显著,通过职业体验活动重建学习意义感。

某重点中学的心理辅导室记录显示,引入"校园探秘"游戏化适应课程后,新生适应期从平均6周缩短至2周,具体方法包括设置班级藏宝图、设计学科主题闯关任务等,将焦虑情绪转化为探索动力。

构建支持性生态系统 家校协同机制至关重要,建议家长主动与教师建立"观察日志"共享制度,分别记录孩子在家校的表现细节,海淀区某实验小学的创新实践表明,当教师调整提问方式为"谁来帮助老师解决这个问题",而非直接点名回答时,课堂参与度提升40%。

周末家庭会议可设置"校园闪光时刻"环节,每人分享本周发现的校园美好瞬间,逐步培养"成长型思维",把"我不会"转化为"我正在学习",用"勇气存钱罐"记录每个微小进步,重要的是建立"容错文化",允许孩子在安全环境中表达负面情绪。

当我们穿过抗拒的表象触摸到孩子真实的心理需求,教育就完成了从对抗到对话的质变,上海家庭教育指导中心跟踪调查显示,采用科学引导策略的家庭,92.7%的拒学现象在3个月内得到显著改善,每个不愿迈进校门的孩子,都在等待一束理解的光照亮他成长的路途,放下焦虑的催促,用专业而温暖的方式,我们终将帮助孩子重拾探索世界的勇气。