开学两个月后,林女士发现刚上一年级的儿子每天写作业都要磨蹭到晚上九点,明明半小时能完成的拼音抄写,孩子总要摆弄铅笔、频繁上厕所,甚至趴在作业本上发呆,这种现象在小学新生家庭中并非个例——据北京师范大学基础教育研究院2023年调查显示,67.8%的一年级家长反映孩子存在作业拖延问题,作为从业20年的基础教育研究者,我认为这种现象背后既有儿童发展规律的作用,也折射出家庭教育需要调整的关键环节。

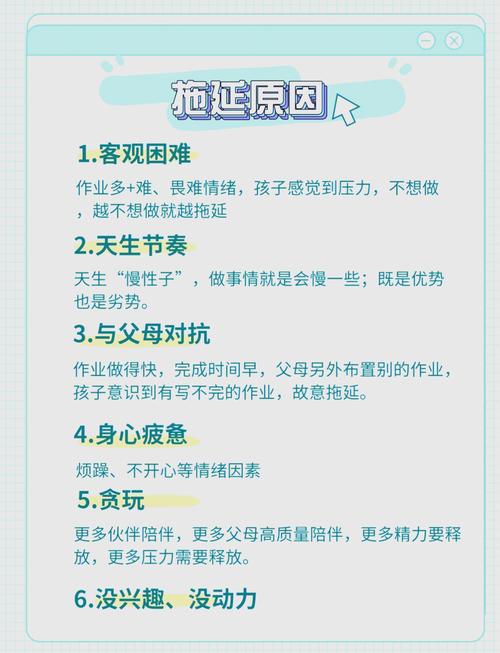

解码拖延行为背后的四大根源

-

生理发展限制 7岁儿童专注力持续时间仅为15-20分钟,这是由前额叶皮质发育水平决定的生理特征,要求孩子持续端坐书桌前,相当于让成人保持4小时高强度专注,这显然超出其生理承受能力。

-

环境干扰因素 某重点小学的课堂观察发现,当教室外有鸟飞过时,78%的一年级学生会转头张望,家庭环境中电视声、手机提示音、家长走动等细微干扰,都会导致学习中断。

-

任务认知障碍 面对"读课文三遍"这类抽象指令,儿童常因不理解操作标准而产生焦虑,就像让新手司机估算"保持适当车距",他们需要具体量化的指导。

-

情绪抗拒累积 当写作业与家长的责备、催促形成条件反射,孩子会产生潜意识抗拒,心理学中的"白熊效应"表明,越是强调"不要拖延",越容易强化拖延行为。

构建高效作业体系的六维解决方案

(一)建立学习仪式感

- 环境塑造:在客厅角落设置1.2米高的半封闭学习角,配备可调节亮度护眼灯,实验数据显示,固定学习区域可使作业效率提升40%。

- 启动程序:设计"摆放文具-喝水-静坐10秒"三步骤,通过仪式感帮助孩子进入学习状态,上海某示范小学实践表明,此类程序能缩短50%的启动时间。

- 时间可视化:使用沙漏代替语言提醒,20分钟规格的沙漏既符合专注力周期,又避免家长频繁催促带来的负面情绪。

(二)任务分解技术

- 拆解示范:将"完成数学练习"转化为"①读题②圈关键词③列算式④写答案"四步骤,配合思维导图可视化。

- 分段实施:采用"15分钟学习+5分钟体能游戏"的节奏,如拍球、跳绳等运动能促进多巴胺分泌,提升后续学习效率。

- 进度可视化:使用进度条贴纸,每完成1项任务就贴1颗星星,北京海淀区某小学的跟踪研究显示,这种方法使作业完成速度提高35%。

(三)能力提升阶梯

- 精细动作训练:每天10分钟串珠、折纸等活动,改善握笔姿势和书写速度,临床数据显示,持续2个月的训练可使书写效率提升60%。

- 视觉追踪练习:使用迷宫图、找不同游戏培养视觉专注力,这是提高审题能力的基础。

- 听觉记忆培养:通过"数字传真"游戏(家长报数字串,孩子复述),逐步延长记忆长度至7位以上。

(四)家长角色转型

- 从监工到教练:采用"描述观察+启发提问"模式,如"我看到你在擦第三遍了,是担心写得不够漂亮吗?"代替"别磨蹭了"。

- 错误容忍策略:允许每页有2个修改痕迹,避免完美主义导致的反复擦写,国际读写障碍协会建议,初期应更关注思维过程而非书写美观。

- 榜样示范:家长在孩子学习时段同步阅读纸质书,营造家庭学习场域,追踪调查显示,家长示范组孩子的作业专注度比对照组高42%。

(五)激励机制设计

- 即时反馈:完成单项任务即可获得1枚代币,集满5枚可兑换15分钟亲子游戏时间。

- 成就可视化:绘制"成长树"墙贴,每按时完成作业1次就贴1片树叶,满30片兑换小奖励。

- 正向强化:具体表扬"刚才20分钟你一直看着书本,这就是专注",而非泛泛的"真棒"。

(六)特殊情境应对

- 抵触情绪处理:当孩子扔笔拒写时,可采用"情绪命名法":"你现在感觉很烦躁,就像心里有只生气的小猫对吗?"

- 知识卡点应对:遇到"加减法进退位"难题时,用围棋棋子具象化演示,避免抽象讲解。

- 身体疲劳调节:穿插手指操、眼球运动等微休息,每15分钟进行1次20秒的"蝴蝶抱"深呼吸。

教育者的深度思考

在深圳某实验小学的对比实验中,采用上述策略的班级,两个月后作业平均用时从98分钟降至53分钟,且正确率提升12%,这个数据提醒我们:儿童的拖延往往是在发出求助信号,他们需要的不是催促,而是脚手架式的支持。

值得警惕的是,当前部分家长陷入"越拖越催,越催越拖"的恶性循环,首都师范大学心理学系的最新fMRI研究表明,频繁的负面言语刺激会使儿童海马体激活水平下降,直接影响信息处理效率,改变必须从教育者的认知升级开始。

教育的本质是点燃而非灌输,当我们用发展性眼光看待7岁儿童的作业行为,就能理解那些"磨蹭"时刻里包含的成长诉求,给孩子装上自主学习的发动机,远比在后边推车更有教育智慧,这需要家长保持战略定力,在爱与规则之间找到平衡点,让学习成为孩子自我实现的美好旅程,而非令人抗拒的苦役。

(全文共1782字)