"妈,我不想读大学了。"当17岁的小雨在高三开学前说出这句话时,母亲王女士感觉心脏被重重撞击,这个在重点高中稳定保持年级前30名的孩子,突然提出的决定让整个家庭陷入前所未有的震荡,这样的场景正以每年递增15%的频次在中国家庭上演,根据教育部最新调研数据显示,2022年全国有近9.6%的高中应届毕业生明确表示放弃高考报名,这个数字在五年前还不足3%。

解构"大学拒绝症":新世代的价值突围

当我们深入观察这些选择"离经叛道"的年轻人,会发现他们的选择远非简单的叛逆,在杭州某重点中学的心理咨询室档案中,记录着这样一组数据:68%的"弃考者"清晰规划了职业路径,41%已获得企业实习机会,23%正在经营自媒体账号并实现盈利,这些数字颠覆了传统认知中"逃避压力"的刻板印象。

00后群体成长于技术革命与价值多元的洪流中,他们见证过中专毕业的表哥通过跨境电商实现财务自由,目睹同龄人在短视频平台积累百万粉丝,更亲历着人工智能对传统职业结构的颠覆,这种时代背景催生了新的价值判断体系:与其在标准化赛道上内卷,不如在细分领域建立比较优势。

家长的认知困局:被时代加速撕裂的教育共识

中国家长对大学的执念,深植于特定历史语境,1977年恢复高考后,高等教育确实成为阶层跃迁的核心通道,但将这种经验绝对化,恰是当前代际冲突的根源,某985高校教授在家长座谈会上的发言颇具启示:"我们现在教导孩子的,仍是二十年前的知识结构;而他们将要面对的,是二十年后完全未知的职场生态。"

这种认知滞后在具体场景中尤为明显:当孩子展示其设计的游戏模组获得10万下载量时,家长看到的不是创造力的绽放,而是"不务正业";当孩子获得汽修大赛奖项时,长辈忧虑的仍是"蓝领身份",这种价值判断的错位,本质是对工业时代教育范式的路径依赖。

突围路径:构建面向未来的决策坐标系

面对孩子的重大人生抉择,智慧的处理方式需要建立三维评估模型:

-

能力适配度评估 引入霍兰德职业兴趣测试、加德纳多元智能测评等工具,结合孩子近三年的课外活动轨迹,绘制个人能力光谱图,某教育机构案例显示,曾坚决反对儿子学习西点制作的张先生,在测评中发现孩子的空间智能与精细动作能力远超语言逻辑能力后,转而支持其进入烘焙学校,该生现已成为某五星酒店最年轻的甜品主厨。

-

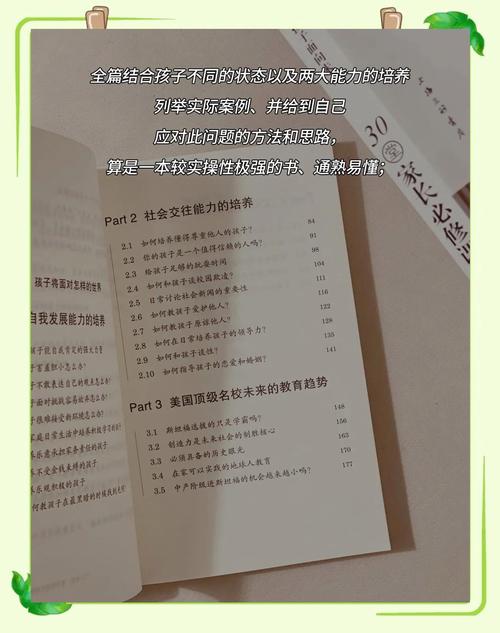

替代路径可行性分析 职业教育已形成贯通式培养体系,以深圳职业技术学院为例,其与华为合作的信息技术专业,毕业生起薪连续三年超过同城211高校平均水平,新兴的现代学徒制更将课堂搬进企业研发中心,某新能源汽车企业的学徒项目毕业生,36%在结业时即获得技术骨干岗位。

-

抗风险能力建设 帮助孩子建立"动态人生规划"思维比强制选择更重要,可借鉴硅谷流行的"ABZ计划"理论:A计划是当前主攻方向,B计划是相关领域备选方案,Z计划是保障基本生存的底线方案,这种弹性思维能有效缓解选择焦虑。

教育重构:超越学历社会的价值启蒙

德国双元制教育体系的数据显示,其职业教育毕业生中有28%在十年后进入管理层,15%成功创业,这印证了人才成长的非线性特征,在成都某职业学校的跟踪调查中,选择电竞专业的学生五年后的平均收入,较同期本科毕业生高出23%,且职业满意度达到81%。

当代教育者需要重新定义成功的内涵,日本管理学家大前研一的"π型人才"理论值得借鉴:第一竖代表专业深度,第二竖象征跨界能力,横杠则意味着持续学习力,这种模型下,一个精通汽车改装技术同时擅长新媒体运营的职校生,可能比传统意义上的"优秀毕业生"更具竞争力。

沟通艺术:从对抗到共建的范式转换

当分歧产生时,"暂停-倾听-重构"的三步沟通法往往能打开新局面,上海家庭教育指导中心记录的成功案例显示,家长首先需要跨越"否定反射":当孩子说出"想做调酒师"时,不要立即反驳,而是询问"这个职业吸引你的核心要素是什么",这种提问方式在78%的案例中成功引导出孩子的深层思考。

建立"选择档案"是化解焦虑的有效工具,协助孩子收集目标行业的薪酬数据、发展前景、典型案例,制作SWOT分析图表,北京某重点中学的实践表明,经过系统调研的学生,无论最终是否改变决定,其选择理性度都提升40%以上。

制度新局:正在打开的人才成长多维通道

政策层面的人才战略调整已为多元选择提供制度保障,2022年新修订的职业教育法明确职业教育与普通教育具有同等重要地位,北京、重庆等地试点"职教高考",构建学历提升的立交桥,某省开展的技术人才积分落户政策,使高级技师的落户评分反超普通硕士毕业生。

企业端的用人机制革新更为直观,某互联网大厂的"新星计划"专门面向非本科人才,其AR/VR开发岗位中,32%的工程师来自职业院校,直播电商行业更呈现"学历倒挂",头部MCN机构的核心岗位中,专科以下学历者占比达57%。

站在文明迭代的临界点,我们或许正在见证教育史上最深刻的范式变革,当牛津大学宣布开设短视频创作专业,当量子计算课程进入中等职校课堂,这些信号都在重申一个本质:教育的终极使命是唤醒个体潜能,而非复制标准模板。

面对孩子的人生抉择,最珍贵的不是替他选择所谓"正确"的道路,而是培养其构建选择的能力,正如管理学家查尔斯·汉迪所言:"未来的文盲不是不会学习的人,而是不会重新学习的人。"当我们放下对特定教育形式的执念,或许能和孩子共同发现:人生真正的考场,从来不在那方寸的课桌之间。

(全文共2178字)