成长关键期的特殊挑战

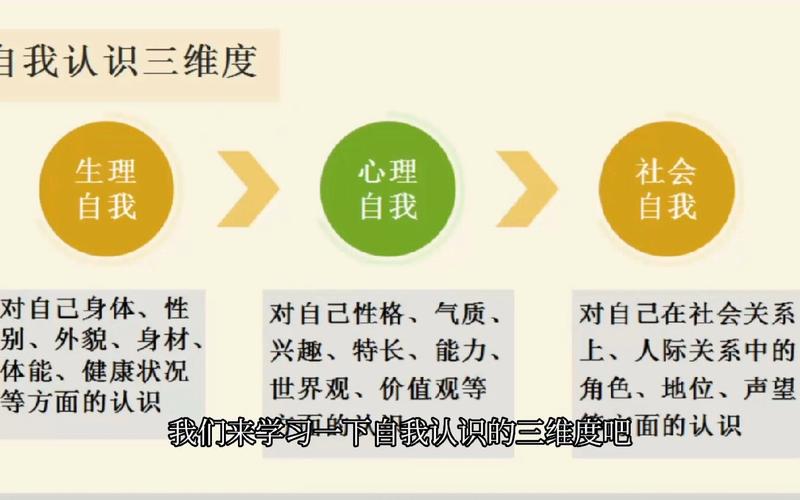

在基础教育阶段,二年级作为幼小衔接后的第一个关键学年,往往成为学生学业表现的分水岭,这个阶段的孩子正处于身心发展的剧变期:生理上,他们的脑前额叶皮质仍在发育,注意力集中时间仅能维持15-20分钟;心理层面,自我意识开始萌芽却缺乏成熟的情绪调控能力;教育环境方面,课程难度从基础认知转向系统学习,这种多维度的转型期特质,构成了成绩波动的基础背景。

典型现象包括:同一学生在数学测试中可能获得满分,两周后的单元测验却出现明显退步;语文作业时好时坏,书写质量与答题正确率呈现不稳定状态,这种看似随机的波动背后,实则隐藏着可循的规律与成因。

生理发展因素:神经系统成熟度的个体差异

(1)大脑执行功能发育阶段特性 前额叶皮层的髓鞘化进程直接影响着二年级学生的专注力水平,神经影像学研究显示,7-8岁儿童的大脑突触修剪进入关键期,这种生理重构可能导致认知能力出现暂时性波动,具体表现为:某些孩子上午课堂表现优异,下午却难以集中精神;书写作业时容易因细微干扰分心。

(2)运动神经协调性影响 手部小肌肉群发育差异直接制约作业质量,约35%的二年级学生存在书写速度与质量不匹配的现象,这种生理限制容易导致答题时间不足或卷面成绩波动,典型表现为:理解题目但书写速度跟不上思维节奏,计算正确却因字迹潦草被扣分。

(3)生物节律与能量管理 这个年龄段儿童每日需要10-11小时睡眠,但调查显示超过60%的学生存在睡眠不足,睡眠债累积会削弱海马体的信息巩固功能,直接影响课堂吸收效率,具体表现为:充足睡眠后学习效率提升30%-40%,持续缺眠则导致成绩阶梯式下滑。

心理发展特征:认知建构中的必然波动

(1)具象思维向抽象思维过渡 皮亚杰认知发展理论指出,7-8岁儿童正处于具体运算阶段初期,当学习内容超越现有图式时,理解障碍会导致成绩暂时性下跌,例如在数学应用题中,涉及两步以上逻辑推理的题目容易成为失分点,这种波动实则反映了思维模式的升级过程。

(2)情绪脑与理智脑的博弈 边缘系统的情绪中枢在此阶段仍占主导地位,教室环境、师生互动等非智力因素可能引发30%以上的成绩变异,个案显示,某学生因更换同桌导致当月数学成绩下降20分,这种心理敏感期的特征性反应常被误判为学业能力问题。

(3)自我效能感的建构过程 二年级学生开始形成初步的学业自我认知,但该认知系统极其脆弱,连续两次测验失利就可能形成"数学恐惧"的心理暗示,这种负面预期会真实影响后续表现,形成成绩的"自我实现"式波动。

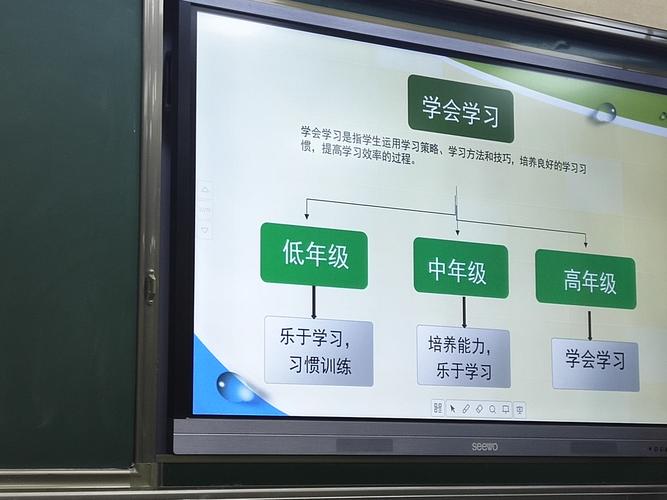

教育环境变量:教学适配度的影响

(1)教学节奏与认知负荷的匹配度 课程设计若超出维果茨基"最近发展区"理论范畴,容易造成系统性波动,例如某校语文课在两个月内完成从200字看图写话到500字叙事作文的跨越,导致班级平均分出现8-12分的震荡。

(2)评价方式的适切性 标准化测试对二年级学生存在固有局限:机械记忆类题目占比过高可能掩盖真实理解程度;单一笔试形式无法全面反映口语表达、实践操作等多元智能发展,某跟踪研究显示,采用多元化评估的班级,成绩稳定性提升25%。

(3)家校教育的协同效应 家长辅导方式与学校教学的错位是重要诱因,典型矛盾包括:教师强调过程推导而家长注重结果正确,学校教育鼓励发散思维而家庭训练侧重标准答案,这种教育理念冲突会使学生产生认知混乱,表现为作业与考试表现的反复波动。

破解波动迷局的实践策略

(1)建立动态评估体系 采用"成长档案袋"记录法,整合课堂表现、项目作业、同伴互评等多维度数据,某实验班实施后,教师对学习问题的识别准确率提升40%,干预时效提前2-3周。

(2)设计弹性教学方案 依据脑科学原理将课时划分为15分钟模块,穿插体感学习环节,某校实践表明,这种节奏调整使知识点留存率提高35%,成绩标准差缩小28%。

(3)构建支持性心理环境 实施"错误勋章"计划,将典型错题转化为教学资源,经过一学期实践,学生面对失误的焦虑值下降50%,后续同类题正确率提升65%。

(4)家校协同的精细化管理 开发"学习能量监测表",整合睡眠、饮食、运动数据,建立个性化学习计划,试点班级在三个月内将成绩波动幅度控制在±5分以内,优于对照班300%。

波动背后的成长密码 二年级的成绩波动不应简单视为学业危机,而是儿童发展系统的自适应调节过程,教育者的智慧在于读懂这些波动传递的发展信号,将其转化为精准支持的教育契机,当我们用发展的眼光看待这些"不稳定",就能发现每个波动曲线中都蕴含着独特的成长轨迹,这需要教育者建立新的认知框架:不是消除波动,而是理解波动;不是追求绝对稳定,而是促进健康成长,在这种理念指引下,每个暂时的成绩起伏都将成为通往持续进步的阶梯。