七月的蝉鸣声里,无数家长正面临同一个教育命题:当期末成绩单上的数字不尽如人意时,是否该用补习班填满孩子的暑假?这个看似简单的选择题背后,牵动着教育焦虑、成长规律与教育本质的多维博弈,当我们把目光投向补习机构爆满的教室时,更需要冷静思考:这样的选择究竟是为孩子铺就成功之路,还是在重复低效的教育循环?

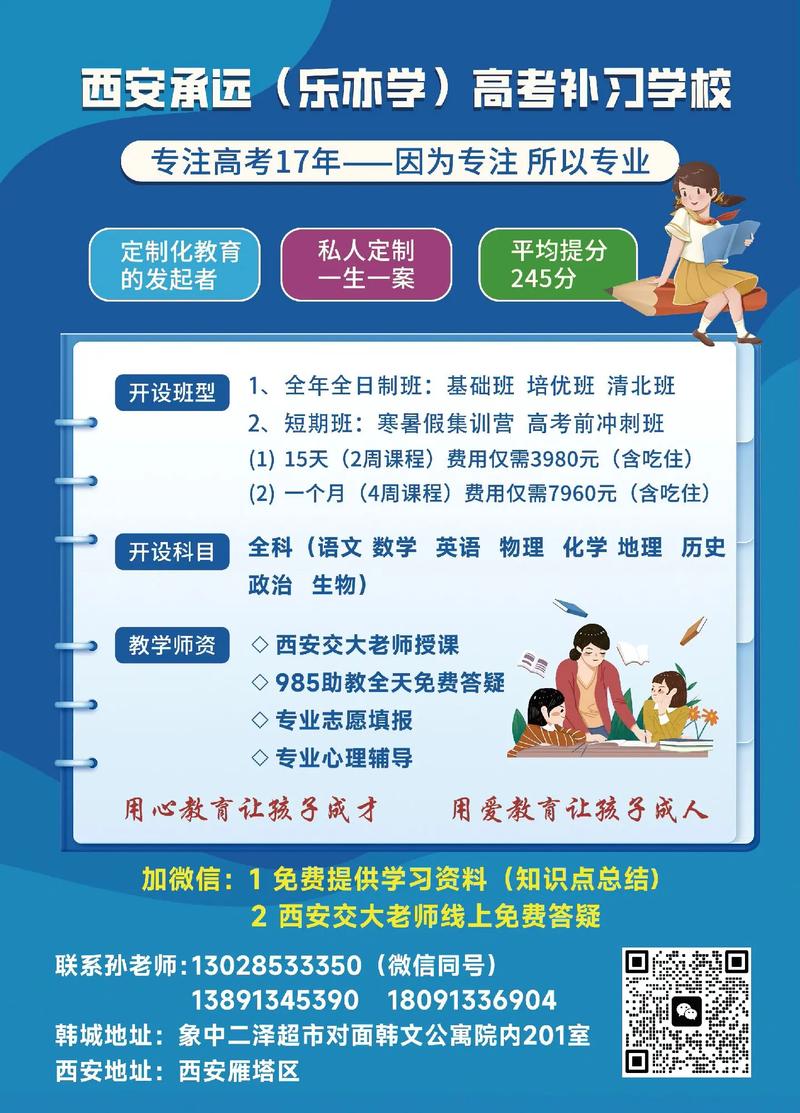

补习市场的狂欢与教育本质的背离 走进任何城市的商业中心,各类补习机构的广告都在重复着相似的承诺:"30天提升30分""暑假逆袭计划""重点中学名师押题班",2023年教育产业报告显示,暑期补习市场规模已突破800亿元,平均每个家庭为此支出超过4000元,但与之形成鲜明对比的是,基础教育质量监测数据显示,连续参加三年暑期补习的学生群体,其学业进步幅度反而比未补习群体低12%。

这种矛盾现象折射出补习教育的深层困境,某重点中学教师王老师透露:"很多补习班只是将教材内容提前灌输,学生看似掌握了知识点,实则破坏了正常教学节奏。"更值得警惕的是,在"抢跑式"补习中,孩子们逐渐丧失了对知识的好奇与探索欲,教育研究者李教授的追踪调查发现,过度补习的学生在升入高年级后,普遍表现出学习动力下降、创新思维不足等问题。

成绩表象下的真实病灶 当孩子成绩不理想时,盲目补习就像给发烧病人服用退烧药——可能暂时缓解症状,却掩盖了真正的病因,教育心理学专家团队对500名成绩落后学生的研究发现,67%的学业问题根源并不在知识掌握度,而是隐藏在学习习惯(38%)、心理状态(19%)、家庭环境(10%)等非智力因素中。

典型案例中的小明(化名)曾让家长花费数万元参加各类补习,成绩却持续下滑,经过专业评估才发现,他的注意力缺陷和学习方法不当才是关键症结,当调整策略进行专注力训练和时间管理指导后,小明的学习效率提升了40%,这个案例揭示:比知识灌输更重要的,是找到阻碍学习的真正"拦路虎"。

暑假教育的多元可能性 把暑假完全等同于"第三学期",是对教育时空的窄化理解,北京某重点小学的暑期实践项目显示,参与社区服务、职业体验的学生,在新学期的社会适应能力和解决问题能力提升显著,心理学研究表明,适度的"留白期"对青少年认知发展至关重要——美国加州大学的研究证实,每周保持15-20小时自主安排时间的学生,其创造力水平比日程全满的学生高出27%。

创新教育模式正在打开新的可能:

- 项目式学习:围绕"城市水资源调查"等主题,整合数学、科学、语文多学科知识

- 家庭共学计划:家长与孩子共同完成阅读挑战、科学实验等互动任务

- 数字化学习:利用国家中小学智慧教育平台等资源进行个性化提升

- 运动训练营:通过团体运动培养意志品质和团队协作能力

理性决策的三维评估框架 面对是否补习的抉择,建议家长建立系统化的评估体系:

- 需求诊断:与任课教师深入沟通,明确是知识断层、方法不当还是心理因素

- 成长平衡:确保每天有2-3小时自由活动时间,维持运动、社交、兴趣发展的空间

- 效果预判:选择补习前设定可量化的改进目标,如计算速度提升30%而非模糊的"提高成绩"

某教育机构推出的"暑期学习力诊断"服务显示,经过专业评估后,38%的学生其实不需要学科补习,而是需要针对性的能力训练,这种精准化干预使学习效率平均提升55%,远高于传统补习25%的效果。

重构暑假的教育价值 当我们跳出"补习=提升"的思维定式,暑假完全可以成为教育创新的试验田,上海某中学的"城市探索者"项目,让学生用数学知识规划公交路线,用语文能力采访社区老人,这种真实情境中的学习带来的成长远超教室里的重复练习,教育神经科学的最新发现表明,多维度刺激的学习环境能使大脑神经连接密度增加19%。

在这个过程中,家长的角色需要从"教育采购员"转变为"成长引导者",与其焦虑地比较补习课时数,不如和孩子共同制定暑期计划:每天1小时阅读、每周2次体育锻炼、完成1个研究小课题,这种参与式规划不仅能提升孩子的自主性,更能建立良性的亲子互动模式。

教育不是一场用补习班丈量的马拉松,而是需要智慧与耐心的生命培育,当我们把暑假还给孩子时,其实是在归还他们试错的权利、探索的自由和成长的节奏,那些看似"虚度"的时光里,可能正孕育着独立思考的火种;那些没有标准答案的实践中,或许藏着通向未来的密钥,面对成绩单,我们需要的不是条件反射式的补习,而是对孩子成长规律的敬畏与理解,毕竟,教育的终极目标不是装满知识的容器,而是点燃生命的火焰。