法律框架下的义务教育制度 《中华人民共和国义务教育法》以国家立法形式确立了九年义务教育的不可动摇性,该法第十一条明确规定:"凡年满六周岁的儿童,其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育;条件不具备的地区的儿童,可以推迟到七周岁。"这一强制性条款构筑起我国基础教育制度的法治根基。

针对"初一学生是否可以退学"的疑问,法律已给出明确答案,根据现行教育法规,任何在九年义务教育阶段(小学6年+初中3年)的辍学行为,不仅违背教育规律,更是触犯法律底线的行为,教育行政部门对辍学现象保持"零容忍"态度,通过学籍管理系统实施动态监控,确保每个适龄学生完成法定教育年限。

青少年教育权益的多维解析

-

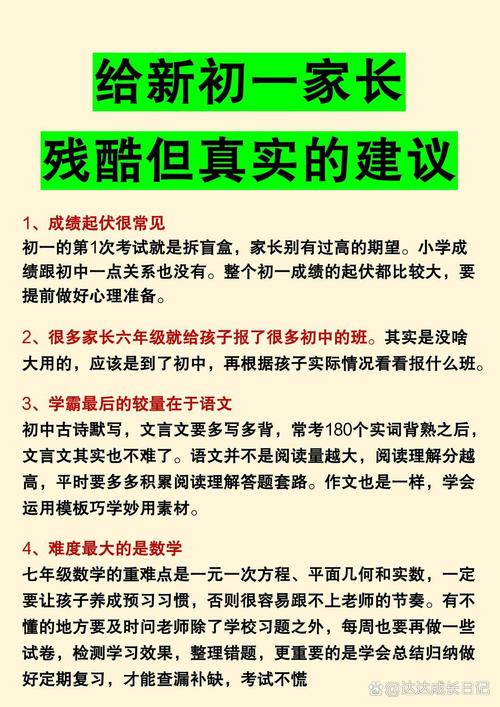

认知发展视角 12-15岁青少年正处于抽象思维形成的关键期,脑科学研究表明,这一阶段前额叶皮层快速发育,正是培养逻辑推理、系统思考能力的黄金时期,课堂学习提供的结构化知识体系,对思维模式构建具有不可替代的作用。

-

社会适应维度 学校环境是青少年社会化的重要场域,集体生活培养的规则意识、团队协作能力,师生互动形成的社交技巧,都是家庭教育难以完全替代的社会化课程,过早脱离校园环境,可能造成社会角色认知障碍。

-

职业发展轨迹 教育部2022年就业质量报告显示,初中以下学历群体失业率是高中毕业生的2.3倍,平均薪酬差距达42%,义务教育阶段的知识储备,是参与现代社会分工的基础门槛。

家庭决策的法律边界

-

监护权的教育义务 《民法典》第26条明确:"父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。"这种法定义务不仅包括物质供给,更涵盖保障子女接受完整义务教育的责任,任何主观意愿的辍学决定,都构成对未成年人发展权的侵害。

-

典型案例警示 2021年云南某县法院审理的监护权纠纷案具有典型意义,某家长以"家族生意需要帮手"为由让初二学生辍学,经检察机关提起公益诉讼,法院判决恢复学生学籍,并对监护人处以3000元罚款,该案例确立的司法导向值得每个家庭深思。

辍学现象的现实诱因

-

教育异化危机 标准化考试制度下,部分学校将升学率异化为办学目标,导致后进生产生严重挫败感,某地教育质量监测数据显示,34.7%的辍学意向与学业压力直接相关。

-

家庭支持系统缺失 留守儿童群体中,监护缺位导致的辍学率是非留守儿童的2.8倍,经济困难家庭中,22.3%的家长存在"读书无用论"认知偏差。

-

社会不良因素渗透 网络直播、电子游戏等新兴业态,对自制力薄弱的青少年形成巨大诱惑,某直播平台数据显示,14岁以下主播中,62%日均在线超过6小时,严重挤占学习时间。

综合治理路径探索

-

教育生态重构 推行差异化教学策略,建立"基础型+拓展型"课程体系,如上海某初中实施的"学业护照"制度,允许学生根据兴趣选择30%的选修课程,有效提升了学习积极性。

-

家校协同机制 建立"班主任+心理教师+社工"三位一体的干预小组,广东某地推行的"辍学预警系统",通过大数据分析提前识别风险学生,干预成功率达81.6%。

-

法律保障强化 完善教育行政执法体系,建立"劝返-警告-处罚"的阶梯式处置流程,2023年新修订的《未成年人保护法》增设"教育保障"专章,明确各级政府防辍控辍的具体责任。

-

社会支持网络 发展社区教育服务中心,为困境学生提供课后托管、心理辅导等支持,浙江某县创建的"四点半学校",累计帮助237名濒临辍学学生重返校园。

在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,保障每个青少年完整接受义务教育,既是法治社会的底线要求,更是民族复兴的基础工程,面对个别家庭的短期诉求,我们既要坚守法律底线,也要创新工作方法,用更有温度的教育关怀照亮每个孩子的成长之路。