警惕"累"字背后的信号解码(450字)

当孩子揉着眼睛说"妈妈,我今天不想上学"时,超六成家长的第一反应是"装病偷懒",但儿童心理发展研究显示,9-14岁群体中,73%的厌学情绪最初都以身体疲惫为表现形态,某三甲医院青少年门诊数据显示,2023年接诊的"慢性疲劳"患儿中,68%最终确诊为适应性障碍。

案例警示:杭州12岁女生持续三个月清晨腹痛,辗转消化科检查无果,最终在心理干预中发现根源是数学老师的语言暴力,这种"躯体化症状"在青春期前儿童中尤为常见,家长需要练就"症状翻译"能力:

- 生理预警:连续三周睡眠不足7小时/天

- 情绪暗语:频繁出现"没意思""随便吧"等消极表达

- 行为密码:整理书包时间突然延长2倍以上

- 社交异常:删除所有班级群聊记录

建议家长建立"异常行为观察日志",连续记录两周孩子的作息变化、情绪波动点、电子设备使用时长等数据,为专业评估提供依据。

建立情绪缓冲区的对话策略(420字)

传统质问式沟通往往加剧亲子对抗,上海家庭教育研究会实验表明,"三明治沟通法"能使亲子冲突化解率提升40%:

- 第一层(共情):"妈妈发现你这周晨起特别困难(具体观察),是不是身体哪里不舒服?"

- 第二层(赋能):"记得你上月独立完成科技作品时的样子,那种专注特别棒"

- 第三层(协作):"我们一起来找找让上学变得轻松些的方法好吗?"

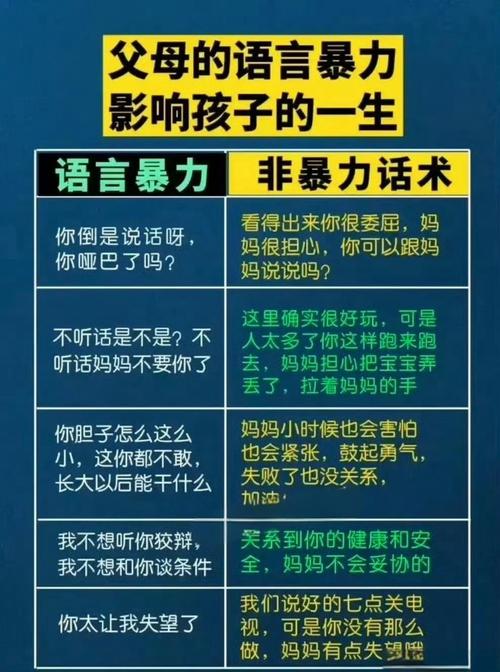

关键要避免的六大沟通雷区:

- 对比伤害:"你看看人家小明..."

- 苦难教育:"我们当年..."

- 灾难预设:"现在不上学以后捡垃圾"

- 情感绑架:"你对得起我们吗"

- 过度诊断:"你就是懒/笨"

- 消极预言:"你这样迟早被淘汰"

可创设"烦恼树洞"仪式:每周固定时间,将写有烦恼的纸条投入特制容器,周末共同开封讨论,这种延迟处理能有效降低情绪对抗。

重构学习动能的系统方案(480字)

北京师范大学2023年学业动机研究表明,可持续学习动力=30%胜任感+40%归属感+30%自主感,建议从三个维度重建系统:

认知脚手架搭建

- 知识地图法:将学科难点绘制成探险地图

- 错题盲盒:把典型错题改编成趣味挑战

- 分段时钟:每25分钟专注后奖励5分钟自由活动

社会支持网编织

- 组建5-8人的"学习联盟"

- 邀请孩子敬佩的人担任季度导师

- 创设家庭"学术沙龙"(每周分享新知)

成长可视化工程

- 制作"能力增长树"墙面装饰

- 录制"我的进步故事"语音日记

- 设计个性化成就徽章体系

上海某初中实践案例显示,采用上述方法后,实验班级的学业倦怠指数三个月内下降57%,同伴互助频次提升210%。

识别危机信号的五盏红灯(360字)

当出现以下情况时,提示需要专业干预:

- 连续两周日均睡眠超12小时

- 出现刻板行为(如反复洗手超20次/天)

- 体重月波动超过基础值的15%

- 自伤倾向或死亡话题提及频率骤增

- 现实感丧失(如坚信被监控迫害)

北京儿童医院建议采用"三阶筛查法":

- 初筛:完成PHQ-9抑郁量表(家长版)

- 复筛:专业机构进行房树人绘画测试

- 确诊:多模态脑功能评估+心理访谈

要特别注意春季(3-5月)和考试季两个高危时段,此时段青少年心理危机发生率是平常的2.3倍,建议建立"五维防护网":家庭医生+班主任+心理咨询师+社区社工+朋辈伙伴。

教育是静待花开的艺术(128字)

在深圳某重点中学的樱花道上,刻着这样一句话:"每个疲惫的身影里,都住着一个渴望被理解的天使。"当我们放下"必须上学"的执念,转而在孩子的心灵花园播种希望,那些关于"累"的迷雾自会消散,教育的真谛,不在于催促赶路,而在于点燃心灯——这需要智慧,更需要等待的勇气。