今年春季开学后,我收到一位母亲的紧急求助:"女儿刚满15岁,初三突然拒绝上学,把自己锁在房间整整三天,我们该强行送她返校,还是同意休学?"这样的案例在升学关键期并不鲜见,根据教育部2023年青少年发展报告显示,初三阶段学生出现持续厌学情绪的比例高达21.7%,其中近半数会发展为阶段性辍学,面对这个棘手问题,家长需要超越简单的"劝学"思维,构建系统化的应对策略。

冷静剖析:寻找问题根源的五个维度

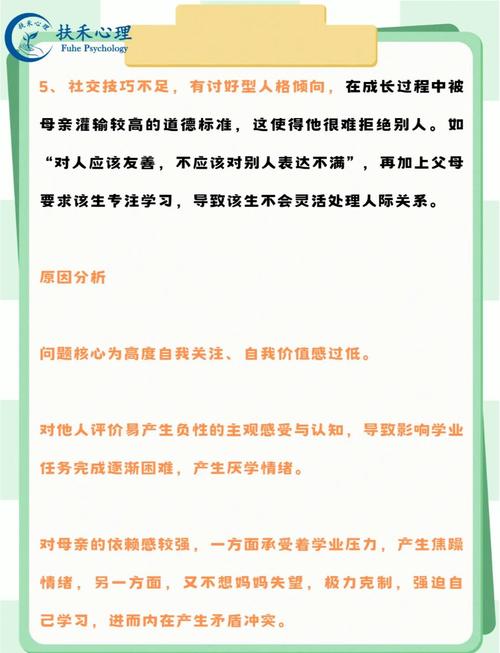

在深圳某重点中学的案例中,优等生小林在模考前突然拒绝上学,经专业介入发现,表面原因是数学成绩下滑,深层症结却是长期积累的社交焦虑,这提醒我们,青少年辍学行为往往是多重因素叠加的结果,必须从五个维度展开排查:

-

学业压力维度:某省重点中学调研显示,68%的初三学生每天学习时间超过12小时,当课业强度突破承受临界点时,生理性逃避会成为自我保护机制,需要观察孩子是否出现持续性头痛、失眠等躯体化症状。

-

人际关系维度:北京市青少年心理援助中心数据显示,因同伴关系恶化导致的辍学占年度咨询量的27%,要特别留意孩子是否频繁更换社交账号、突然改变穿衣风格等异常行为。

-

家庭系统维度:上海家庭教育研究院跟踪研究发现,父母教育方式突变(如初三突然严管)导致亲子关系恶化的案例占辍学家庭的42%,需警惕"直升机式育儿"带来的反作用。

-

发展性危机:青春期特有的自我认同危机往往在15岁前后达到峰值,广州某三甲医院心理科统计显示,这个阶段因存在主义困惑(如"读书意义"质疑)引发的厌学占比达19%。

-

潜在心理障碍:华东师范大学2022年研究证实,约13%的青少年辍学行为是抑郁症、焦虑症等心理疾病的前驱症状,持续两周以上的情绪低落、兴趣丧失需要专业评估。

关键48小时:危机干预的黄金法则

当孩子首次拒绝上学时,前48小时的应对方式将决定事态走向,杭州家庭教育指导中心总结的"三要三不要"原则值得借鉴:

正确做法:

-

建立安全空间:如案例中的张女士发现女儿逃学后,没有立即质问,而是在晚饭时平静地说:"妈妈注意到你今天没去学校,等你准备好可以和我聊聊。"这种非评判的态度为后续沟通奠定基础。

-

启动观察记录:记录孩子的睡眠周期、电子设备使用时长、社交动态等,制作《行为日志》,南京某中学心理教师建议重点观察晨间状态:赖床时间是否延长?洗漱动作是否迟缓?

-

构建支持网络:及时联系班主任、心理教师组成临时干预小组,成都某重点中学的实践表明,当学校主动调整课业要求(如允许暂时不交作业),能有效降低学生的对抗情绪。

常见误区:

-

强制返校:郑州曾发生极端案例,父亲将拒学儿子绑送学校,导致孩子翻墙逃逸发生意外,暴力手段只会加剧对立。

-

物质奖励诱惑:"你去上学就给你买手机"这类交易式沟通,会扭曲学习动机,北京某重点中学追踪显示,这类学生80%会在奖励兑现后再次辍学。

-

放任自流:"不想读就打工"的威胁话语,可能触发青少年冲动决策,需知我国《义务教育法》明确规定适龄儿童受教育权,放任辍学将涉及法律风险。

破局之道:构建四维支持系统

在长沙某家庭教育工作坊的成功案例中,辍学三个月的初三学生小雯,通过系统干预最终重返校园,其核心经验是打造立体的支持网络:

-

认知重塑层:采用焦点解决短期治疗(SFBT)技术,如引导孩子绘制"例外时刻"图谱:找出过去三年中曾有上学动力的时间点,分析当时的情境要素,这种技术能有效唤醒积极体验。

-

情感支持层:建立"三人倾听小组",选择孩子信任的亲属、朋友、专业人士组成固定倾听团队,每天保证20分钟不评判的倾诉时间,武汉某中学实践证明,持续两周后学生焦虑指数平均下降37%。

-

能力建设层:引入"微目标达成"训练,将返校分解为七个渐进步骤:从每天整理书包10分钟,到在校门口停留5分钟,再到教室坐满一节课,每个阶段给予非学业性奖励(如选择周末活动)。

-

环境调适层:与学校协商个性化方案,包括暂时调整座位、允许使用减压文具、设立安全休息区等,广州某中学设置的"彩虹驿站",为应激状态学生提供即刻庇护空间,使二次辍学率降低63%。

长期护航:预防复发的三个关键

当孩子重新踏入校门,真正的考验才刚刚开始,北京师范大学发展心理研究所追踪研究发现,复学后三个月是复发高危期,需要建立持续支持机制:

-

建立"压力晴雨表":与孩子共同设计直观的情绪标识系统,如用绿色、黄色、红色贴纸表示当日心理状态,便于及时干预。

-

发展替代性成就:帮助孩子在学业之外建立至少两个优势领域,杭州家庭教育指导中心案例显示,在烘焙、园艺等非竞争性活动中获得成就感的学生,抗挫能力提升2.1倍。

-

重塑家庭沟通模式:引入"家庭会议"制度,每周固定时间讨论学业之外的话题,郑州某家庭通过"童年故事分享会",成功修复破裂的亲子关系。

需要特别提醒的是,当出现自伤倾向、持续绝食等危险信号时,务必立即寻求专业医疗帮助,根据《中国儿童青少年心理卫生指南》,持续两周以上的情绪障碍就需专业评估。

教育本质的再思考:从"升学竞赛"到"全人发展"

这个案例最终引发我们对教育本质的深层反思,当15岁少女用激烈方式对抗教育体系时,她对抗的不仅是课业压力,更是被异化的成长过程,著名教育家杜威曾说:"教育即生活,而不是未来生活的准备。"或许我们应该重新审视:在分数与成长的天平上,我们是否早已悄然偏颇?

值得欣慰的是,越来越多的学校开始实践"韧性教育",上海某中学推出的"挫折学分"制度,将应对困境的能力纳入评价体系;深圳某国际学校设立的"成长暂停舱",允许学生每年申请两周自我探索期,这些创新都在试图回答同一个命题:如何让教育真正成为滋养生命的沃土,而非扼杀灵性的荒漠。

面对拒学女儿,家长既要成为敏锐的观察者,又要化身智慧的引导者,这个过程没有标准答案,但只要我们放下焦虑,用真诚与理解搭建沟通之桥,就能帮助孩子穿越迷雾,重拾成长的力量,教育的终极目标,不是制造完美的应试机器,而是培养具有生命韧性的完整的人——这个认知,或许是我们能给孩子最好的成人礼。