清晨七点的街道上,背着书包的青少年群体中总会出现几个"掉队者",他们或是低头玩手机拖延时间,或是突然声称身体不适,更有甚者直接将自己反锁在房间拒绝沟通,当高中生突然表现出强烈的厌学情绪,这往往不是简单的叛逆期表现,而是青少年心理危机的重要信号,根据中国青少年研究中心2022年发布的《中学生心理健康蓝皮书》显示,超过38%的高中生存在不同程度的厌学倾向,其中13.6%达到需要专业干预的程度。

预警信号识别:从行为表象到深层心理 当16岁的高二学生小雨连续三天以头痛为由拒绝上学时,母亲王女士最初认为这只是女儿逃避月考的小伎俩,直到发现女儿藏在抽屉里的自残工具,这个家庭才意识到问题的严重性,类似的案例在心理咨询室并不鲜见,家长往往将厌学简单归类为"懒散"或"叛逆",却忽视了背后的心理危机。

需要警惕的行为变化包括但不限于:作息紊乱(夜间过度活跃/白天持续萎靡)、社交退缩(删除所有同学联系方式)、躯体症状集中爆发(频繁头痛/腹痛)、学业表现断崖式下滑(从班级前十跌至末位),某重点中学的心理教师张敏记录过典型案例:原本品学兼优的学生突然在数学课上撕毁试卷,经疏导发现其长期承受父亲"必须考上清北"的压力,已出现惊恐发作症状。

多维诱因剖析:当代青少年的生存困境

-

学业高压下的自我迷失 在"一分淘汰千人"的升学焦虑中,重点高中学生日均学习时长超过14小时已成为常态,当17岁的小宇在物理竞赛班持续垫底时,他开始质疑:"如果注定考不上985,现在的努力有什么意义?"这种价值感缺失正在吞噬青少年的学习动力,更值得关注的是,部分学校为提高升学率实施的"末位淘汰"制度,使得班级后20%的学生长期处于心理缺氧状态。

-

人际关系中的隐形暴力 校园微暴力往往披着"开玩笑"的外衣悄然蔓延,高二男生浩明因为体型偏胖,长期承受"肥猪""坦克"等侮辱性绰号,班主任却将此视为"男生间的打闹",当这种伤害持续三个月后,浩明开始出现上学途中呕吐的躯体化反应,研究显示,68%的厌学个案伴随人际关系困扰,其中师生关系紧张占比达41%。

-

家庭系统的慢性中毒 "我们为你付出这么多,你就拿这个成绩回报?"这类情感勒索式对话正在摧毁亲子关系,控制型家长、缺席父亲、焦虑母亲组成的畸形家庭结构,容易催生"空心病",更隐蔽的伤害来自"比较教育":"你看看人家孩子"的常态化比较,使青少年产生持续性的自我否定。

-

存在主义危机爆发 在短视频塑造的虚拟世界中成长起来的Z世代,正在经历前所未有的存在焦虑,当00后少女林琳在咨询室说出"我不知道自己是谁,也不知道为什么要活着"时,折射出的是整代人的精神困境,元宇宙、AI冲击带来的未来不确定感,加剧了青少年的意义危机。

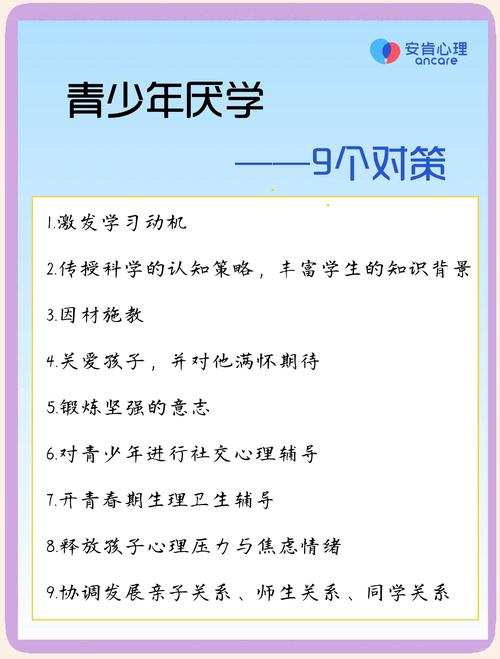

系统性干预方案:构建支持性成长生态 (一)家庭重塑计划

-

非暴力沟通训练 将"你怎么又不及格"转化为"这次考试让你很难过吧",需要家长完成认知革命,建议设置"家庭对话安全区",每天20分钟不带评判的倾听训练,记录显示,参与亲子沟通工作坊的家庭,三个月后冲突频率降低57%。

-

期待值动态管理 帮助家长绘制"现实—理想"坐标系,将"必须上重点大学"调整为"发展可持续竞争力",典型案例:经疏导后,家长同意让有美术天赋的女儿转入艺术班,该生抑郁量表评分两个月内从重度转为正常。

-

信任重建工程 通过"家庭契约"形式修复关系裂痕:家长承诺不再私自查看手机,孩子同意每天分享三件校园见闻,心理教师建议设置阶段性奖励机制,如连续一周正常上学可共同策划周末活动。

(二)学校支持体系升级

-

个性化教育方案 北京某示范高中推出的"学业救护车"计划值得借鉴:为厌学学生提供弹性课时、替代性评估(用实验报告代替考试)、导师制陪伴,实施首年,该校复学率提升至89%。

-

班级生态系统改良 开展"心灵伙伴"结对项目,培训观察员识别心理危机信号,上海某中学通过"匿名关爱卡"活动,使班级排斥现象减少73%,建议教师采用"三明治反馈法":将批评包裹在两件积极评价中。

-

生涯教育前置 将霍兰德职业测试引入高一课堂,邀请不同领域从业者开展"人生叙事"讲座,成都某校开设的"未来实验室",允许学生用学期项目替代部分考试,显著提升了学习内驱力。

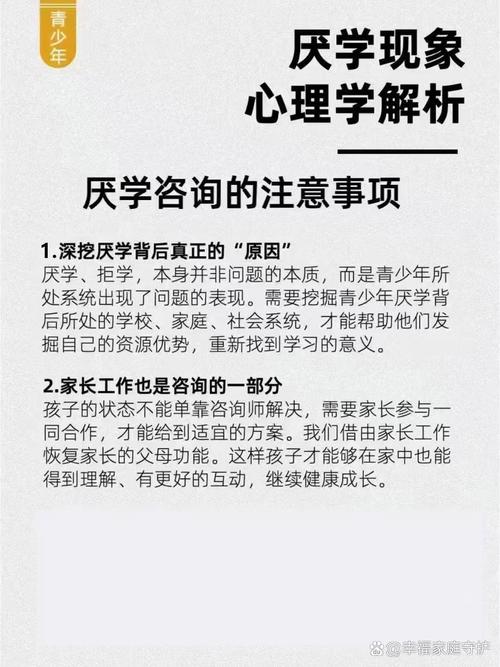

(三)专业干预路径

-

心理评估与咨询 使用专业量表(如PHQ-9、GAD-7)进行筛查,对中度以上抑郁焦虑症状者启动心理咨询,认知行为疗法对学业焦虑改善效果显著,绘画治疗则适合表达障碍的青少年,注意建立学校-医院转介绿色通道。

-

医疗介入时机 当出现持续两周以上的情绪低落、社会功能丧失时,需考虑药物治疗,北京安定医院青少年科数据显示,规范治疗下,76%的抑郁症学生可在半年内恢复社会功能,提醒家长警惕"病耻感"导致的就医延迟。

-

过渡性安置方案 对于严重拒学的个案,可申请休学进行系统治疗,推荐参与户外拓展营地、志愿者服务等社会连接项目,广州某机构开发的"重返校园阶梯计划",通过渐进式暴露训练,帮助82%的休学者成功复学。

预防性教育新范式 在深圳某高中的"心灵健身房"项目中,学生通过正念训练、情绪日记等方式提升心理韧性,该校将心理课升级为必修课,教授压力管理、冲突解决等生存技能,跟踪数据显示,项目开展三年来,该校心理危机事件下降64%。

这场关于成长的战役需要家庭、学校、医疗系统的协同作战,当17岁的小杰在治疗半年后重新踏入校门时,他的父亲终于明白:比成绩更重要的是让孩子保持对世界的好奇与热爱,每个厌学少年都在用症状诉说成长的痛苦,唯有真正听懂这些无声的呐喊,才能帮助他们找回生命的光亮。

(全文共2317字)