清晨的教室里,数学老师正在批改作业,发现8份作业本上写着同样的答案:"1+3=5",这个看似简单的错误,折射出无数一年级家长共同的困惑:为什么孩子总是马虎不认真?当我们深入观察这个普遍现象时,会发现"马虎"的表象之下,隐藏着儿童发展进程中的关键密码。

解码"马虎"背后的心理机制 在儿童神经科学领域,研究者发现7岁儿童的前额叶皮层仅完成成人功能的60%,这个负责执行功能的大脑区域要到25岁才能完全成熟,这意味着要求一年级孩子持续保持专注,本质上是在挑战他们的生理极限,典型的一年级学生专注时长约为15-20分钟,超过这个阈值的任何学习任务都可能引发注意力涣散。

认知发展学家皮亚杰指出,6-7岁儿童正处于前运算阶段向具体运算阶段过渡期,这个时期的孩子容易出现"中心化"思维特征,即过度关注事物的某个显著特征而忽略其他要素,比如在计算"3+2"时,可能只注意到数字3而忽略运算符号,导致出现"3+2=3"的错误,这种认知特点并非态度问题,而是大脑发展的必经阶段。

习惯养成的黄金窗口期 建立规律的作息体系是改善注意力的基础工程,建议采用"3+3时间管理法":每天固定3个学习时段(上午、下午、晚上各1次),每次不超过30分钟,配合3次身体活动时间,美国约翰霍普金斯大学的研究表明,这种张弛有度的节奏能使儿童神经系统的唤醒水平提升42%。

任务拆解技术能有效降低认知负荷,家长可将作业分解为"准备文具→读题目→写答案→检查"四个步骤,每个步骤完成后给予即时反馈,例如准备文具阶段完成后,可以奖励孩子选择喜欢的铅笔颜色,这种"微任务链"设计符合儿童心理的即时满足需求,逐步建立任务完成的成就感。

专注力训练的科学方案 感觉统合训练是提升注意力的有效途径,每天15分钟的"平衡木行走+抛接球"组合练习,能显著改善前庭觉功能,台湾地区开展的追踪研究显示,持续3个月的感觉统合训练可使儿童作业错误率降低37%,家庭中可以用胶带在地面贴出直线,让孩子头顶书本行走进行替代训练。

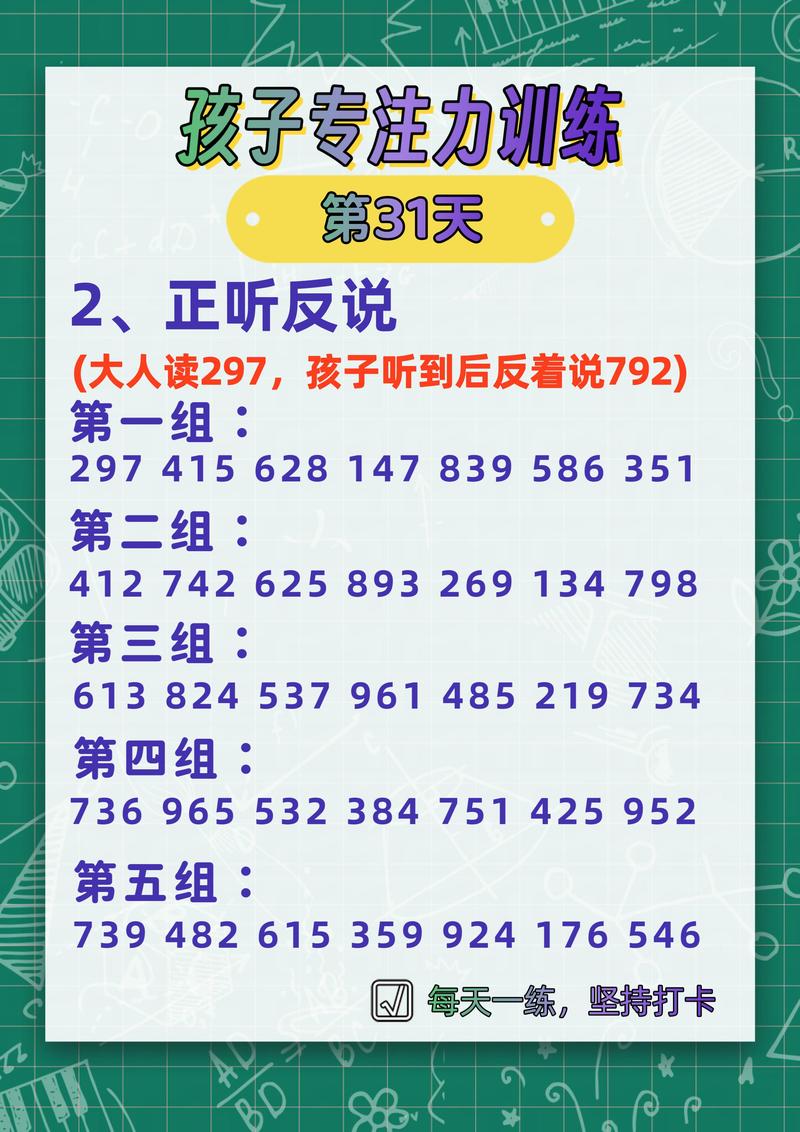

视觉追踪训练能强化信息处理能力,推荐使用"舒尔特方格"升级版:将数字1-25随机填入5×5方格,要求儿童按顺序指认并记录时间,每周3次训练,每次5分钟,两个月后平均完成时间可缩短40%,家长可将数字替换为拼音或汉字,同步巩固学科知识。

家长心态调整的关键维度 建立"错误价值化"认知至关重要,建议设置"错误博物馆",将作业中的典型错误进行归类展示,比如用红色标签标注"计算小失误",蓝色标签记录"观察不到位",每周末与孩子共同分析错误进化史,使其直观看到进步轨迹,北京某重点小学的实践表明,这种方法能使学生的自我监控意识提升55%。

延迟评价策略能保护学习积极性,当孩子出现失误时,采用"三步缓冲法":第一步客观描述事实("这个字的左右结构有点分开了"),第二步引导自我检查("你觉得哪个部分需要调整呢?"),第三步提供改进支架("我们可以用田字格再练习两遍"),这种沟通方式避免直接否定,维护儿童自尊的同时培养元认知能力。

家校协同的实践路径 建议建立"注意力成长档案",记录孩子在不同场景下的专注表现,包括课堂观察记录、作业完成质量、家庭任务专注时长等维度,每月与教师进行数据比对,寻找行为模式,上海某教育集团的研究显示,使用成长档案的学生,其注意力稳定性提升速度是对照组的1.8倍。

实施"微目标达成系统",将学习任务转化为可量化的挑战关卡,例如将生字书写分解为"姿势正确→结构合理→笔画规范"三级目标,每完成一级即可获得成长勋章,这种游戏化设计契合儿童心理特点,某在线教育平台的实验数据显示,采用该系统的学生任务坚持率提高至92%。

当我们以发展的眼光审视"马虎"现象,会发现这不过是成长交响曲中的短暂杂音,德国教育家福禄贝尔曾说:"儿童的不完美恰恰彰显着生命的张力。"在陪伴孩子穿越这段认知迷雾的过程中,家长需要保持战略定力,用科学的方法搭建成长支架,每个"小马虎"体内都沉睡着一个严谨的思考者,我们所要做的,只是唤醒这份与生俱来的潜能,当教育回归到生命成长的本质节奏,那些令人困扰的马虎现象,终将化作成长路上值得珍藏的蜕变印记。