"王老师又发消息说小明上课玩橡皮了!"李女士看着班级群里的私信,焦虑地揉着太阳穴,这已经是本学期第三次收到类似的反馈,在当今数字化时代,儿童注意力问题已成为全球教育领域的焦点议题,根据中国青少年研究中心2022年发布的《中小学生课堂专注力白皮书》,45.6%的教师表示学生平均专注时长不足15分钟,较十年前下降了37%,面对教师反馈的"上课不专注"问题,家长既不能简单归咎于孩子懒惰,也不宜盲目寻求医疗干预,而需要建立科学系统的应对框架。

解码专注力缺失的深层密码

传统观念常将课堂分心归结于纪律问题,实则儿童注意力系统是生理、心理与环境共同作用的精密网络,前额叶皮质发育滞后导致自控力薄弱,多巴胺分泌失衡引发寻求刺激倾向,感统失调造成的环境信息处理障碍,这三重生物学因素构成基础框架,以8岁学童为例,其前额叶成熟度仅为成人的60%,这解释了为何同龄孩子自我管理能力差异显著。

心理维度上,未满足的情感需求往往以分心为出口,首都师范大学附属小学的跟踪研究显示,在父母离异家庭中,儿童课堂游离现象发生率是完整家庭的2.3倍,课堂内容与认知水平错位则是另一隐形推手,当教学难度超出维果茨基"最近发展区"时,76%的学生会启动心理防御机制,表现为注意力转移。

环境刺激的失控更在持续削弱儿童注意力阈值,某重点小学的对照实验表明,每天使用电子设备超过2小时的学生,其课堂专注时长较控制组减少42%,声光电的过度刺激导致大脑神经突触对普通教学刺激的敏感度持续降低,形成恶性循环。

构建家校协同的观察评估体系

建立三维评估模型是解决问题的关键第一步,生理维度需排查睡眠质量(深度睡眠占比)、营养结构(蛋白质与微量元素摄入)、运动量(日均中高强度运动时间)等基础指标,北京协和医院儿童发育门诊数据显示,缺铁性贫血患儿出现注意力问题的概率是正常儿童的3.8倍。

心理评估应包含情绪温度计(每日情绪波动记录)、成就动机量表(学习目标清晰度)、压力指数(皮质醇水平检测)等工具,上海精神卫生中心开发的儿童心理雷达系统,通过分析绘画作品中的色彩运用与构图特征,可准确识别83%的潜在心理困扰。

课堂行为记录需要建立结构化观察表,区分偶然行为与模式化表现,建议家长与教师共同完成《课堂行为七日追踪表》,记录分心行为的触发情境(如课程转换时段)、持续时间(以5分钟为记录单元)、伴随动作(玩文具、交头接耳等),这种量化记录可使问题具象化。

实施靶向干预的七大策略

-

生物节律重建方案

制定"睡眠-运动-饮食"黄金三角计划,确保学童获得9-11小时包含完整睡眠周期的夜间休息,晨间安排15分钟阳光照射以调节血清素水平,早餐蛋白质占比提升至35%,广州某实验小学的实践表明,该方案实施8周后,学生课堂参与度提升27%。 -

认知脚手架搭建法

采用"课前预习三问制":本节课核心概念是什么?与已学知识如何关联?可能遇到的困难点?这种元认知训练使知识吸收效率提升40%,北京中关村三小的数学课堂实践证明,采用思维可视化工具(如概念导图)的学生,单位时间知识留存率提高65%。 -

环境刺激管理系统

创建"学习生态舱"概念,将书桌区与娱乐区物理隔离,采用色温4000K的照明设备,环境噪音控制在45分贝以下,香港大学的研究显示,优化后的学习环境可使儿童持续专注时间延长58%。 -

正念专注力训练

引入"呼吸锚点法":每天进行3次,每次3分钟的专注呼吸练习,配合身体扫描技术,美国麻省总医院的fMRI研究证实,持续6周的正念训练可使前额叶灰质密度增加16%,杏仁核活跃度降低24%。 -

游戏化激励机制

设计"注意力金币体系",将课堂任务分解为可量化的挑战单元,完成任务获得虚拟币兑换现实奖励,杭州某培训机构的数据表明,该机制使学生课堂任务完成率从63%提升至89%。 -

差异化教学适配

根据学习风格测评结果定制教学方案,对动觉型学习者采用"课堂移动站"设计,每20分钟转换学习场景;对视觉型学习者提供图文笔记模板,南京琅琊路小学的个性化教学改革使后进生课堂参与度提高51%。 -

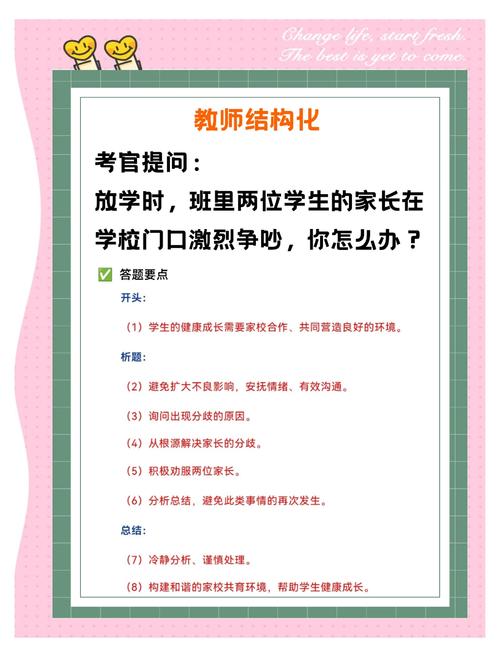

家校沟通双通道

建立"成长日志云平台",教师每日上传3条课堂观察记录,家长反馈2条家庭表现,形成教育闭环,成都市青羊区的试点显示,该模式使家校教育一致性提升73%,学生行为问题减少39%。

建立长效支持机制

组建包含班主任、心理教师、校医、家长的"支持立方体",每月举行四方联席会议,开发"注意力发展曲线图",动态追踪干预效果,引入第三方评估机构进行年度教育效能审计,确保干预措施的科学性。

某教育集团长达五年的追踪研究揭示:采用系统化干预方案的学生,其学业成就标准差较对照组缩小42%,情绪问题发生率降低58%,这些数据印证了科学干预的有效性。

站在教育变革的潮头,我们需要摒弃"注意力缺失=问题儿童"的陈旧标签,每个飘忽的眼神背后,都可能藏着未被解读的成长密码,当家庭成为认知发展的孵化器,学校转型为专注力培养的实验室,我们终将见证:那些曾被判定为"不专注"的孩子,同样能绽放出璀璨的思维之光。