初夏的午后,阳光透过纱窗在作业本上投下细碎的光斑,七岁的乐乐攥着铅笔的小手微微发抖,橡皮擦在纸面上反复摩擦出沙沙的声响,突然"啪"的一声,铅笔被重重摔在桌上,"我不要写!"带着哭腔的喊声打破了室内的宁静,这样的场景正在无数家庭反复上演,据统计,我国6-10岁儿童中约有34%存在不同程度的书写抗拒现象,面对孩子一提笔就情绪崩溃的困境,家长们在焦虑与心疼中陷入两难:强制练习可能加剧对抗,放任自流又担心影响学业,这道看似简单的教育难题,实则牵动着儿童身心发展的复杂脉络。

解码书写抗拒背后的深层信号 当孩子面对书写任务产生强烈抵触时,这往往不是简单的"懒惰"或"任性",而是身心发展发出的预警信号,从生理层面看,5-8岁儿童的手部小肌肉群尚在发育中,持续握笔可能导致肌肉疲劳和关节酸痛,视觉神经与手部动作的协调性也未完全成熟,有研究显示,这个年龄段儿童在书写时眼球运动频率是成人的1.5倍,容易产生视觉疲劳。

心理认知层面,符号抽象化过程对儿童构成双重挑战,汉字特有的笔画结构需要同时调动空间感知、顺序记忆和动作控制能力,北京师范大学的跟踪研究显示,初学儿童完成单个汉字书写时,前额叶皮层活跃度相当于成人进行两位数心算时的水平,当认知负荷超出承受范围,挫败感便油然而生。

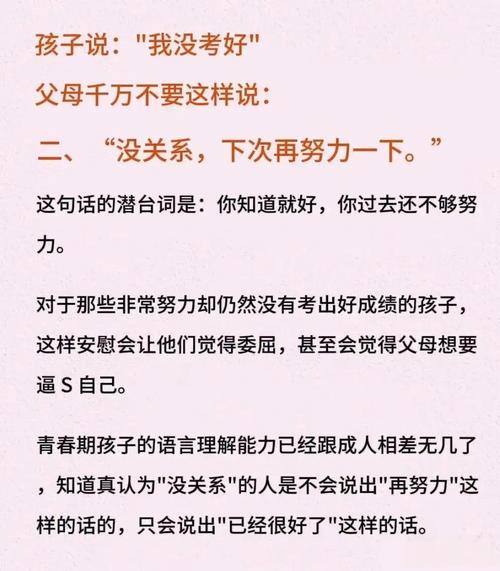

更值得关注的是情绪记忆的形成机制,如果早期书写体验总是伴随责骂、惩罚等负面刺激,大脑杏仁核会建立"书写=危险"的条件反射,这种情绪记忆的固化速度是普通记忆的3倍,且具有长期影响,临床案例显示,部分成年人的书写焦虑可追溯至童年期的创伤性书写经历。

破解困局的阶梯式策略 建立书写与愉悦感的神经联结是破局关键,神经科学证实,当多巴胺分泌系统被激活时,学习效率可提升40%,家长可以尝试"趣味导入法":用彩色粉笔在黑板上画迷宫,让孩子用手指"走"出汉字结构;或用食用色素调制"魔法墨水",在烘焙纸上书写会变色的字迹,这些游戏化设计能有效激活大脑奖赏回路。

分阶段降低认知负荷尤为重要,建议采用"三维渐进法":先用粗杆蜡笔进行大字描红(肌肉记忆阶段),过渡到沙盘摹写(触觉强化阶段),最后才是标准书写(精细动作阶段),每个阶段持续2-3周,成功率到达80%再进阶,过程中要特别注意握笔姿势,研究发现错误握姿会使书写疲劳提前30%到来。

情绪疏导机制的建设不容忽视,可以创设"情绪温度计":准备红黄蓝三色卡片,红色代表"需要帮助",黄色表示"有点困难",蓝色是"我可以试试",当孩子出现焦虑时,引导其选择对应颜色卡片,逐步培养自我觉察能力,同时建立"错误银行"制度,把写错的字剪下来存入特制存钱罐,月底用"错字存款"兑换小奖励。

重构书写教育的生态系统 家庭环境的支持性改造是基础工程,书桌高度应以孩子坐下时肘关节呈90度为标准,光照强度建议保持在300-500勒克斯,准备可调节倾斜角度的书写板,能有效减少颈椎压力,定时器设置遵循"年龄+2"原则(7岁儿童专注9分钟后休息),配合感统玩具进行手部放松。

教学方法的革新需要理念升级,借鉴"全语言教学法",将书写融入生活情境:帮妈妈写购物清单,给玩具熊制作姓名牌,用便签纸给爸爸留神秘消息,日本学者提出的"故事笔画法"也值得借鉴,把"横"比喻成小蚯蚓过马路,"竖"想象成长颈鹿的脖子,让抽象笔画具象化。

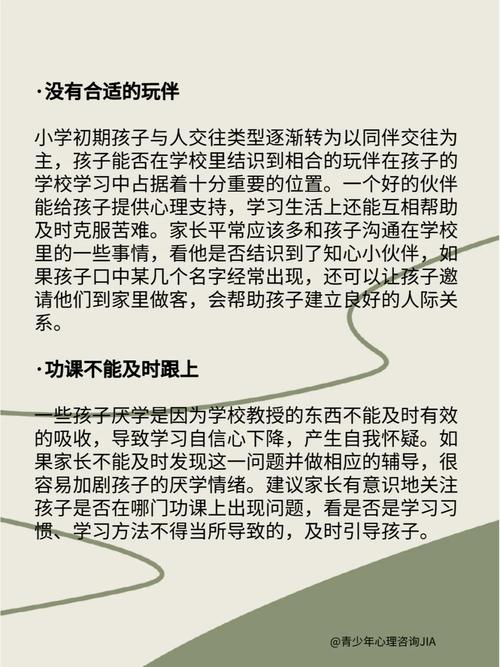

家校协同机制的建立至关重要,与教师协商制定个性化书写目标,例如初期允许使用辅助线格本,逐步过渡到普通田字格,建立"进步日记",记录每天书写时长、情绪状态、完成字数等数据,形成可视化成长轨迹,定期举办家庭书写展,将孩子的作品装裱展示,强化成就感。

特殊情况的专业干预 当孩子出现持续6周以上的书写抗拒,并伴随躯体化症状(如写字时冒冷汗、呼吸急促),就需要考虑发育性协调障碍(DCD)的可能,这类儿童通常存在感觉统合失调,表现为系鞋带困难、动作笨拙等,专业评估应包括贝瑞视动整合测验和感觉统合功能检查,干预方案需整合作业治疗与教育辅导。

对于确诊书写障碍的儿童,要采用代偿性策略:允许使用语音输入软件完成作业,考试时申请延长作答时间,同时进行针对性训练,如用镊子夹豆子锻炼指尖力量,在充气垫上边保持平衡边书写以提升核心稳定性,台湾地区的实践经验表明,经过系统干预,78%的书写障碍儿童能在两年内达到同龄人平均水平。

在这个键盘取代纸笔的时代,我们更要理解书写的本质价值,当孩子颤抖的小手握住铅笔时,他们不仅在描摹字符,更在建构思维与情感的桥梁,某位特教老师的札记中写道:"每个歪歪扭扭的笔画里,都住着一个正在和世界建立联系的小灵魂。"破解书写困局的关键,在于用智慧拆解压力,用耐心等待成长,让横竖撇捺间流淌出发现自我的喜悦,正如儿童心理学家维果茨基所说:"教育不是强行灌注,而是点燃火种。"当我们以更开阔的视野重新审视书写教育,那些曾经浸湿作业本的泪滴,终将折射出成长的光芒。