为何孩子总在写字时"卡壳"

当孩子在作业本前反复摆弄橡皮擦,铅笔尖在纸面上悬停超过三分钟时,多数家长的第一反应往往是焦虑与催促,但鲜为人知的是,这个看似简单的行为背后,往往隐藏着儿童发展过程中的多重挑战。

根据北京师范大学儿童发展研究中心2022年的跟踪调查数据显示,78%的学龄儿童存在不同程度的书写困难,其中62%的案例与生理发展直接相关,儿童手部小肌肉群的发育往往滞后于认知发展,特别是腕关节控制力和指尖精细动作的协调性,需要到8-9岁才能完全成熟,这意味着当孩子在低年级阶段出现书写缓慢时,实际上是在用尚未发育完全的肌肉系统完成高精度任务。

心理学层面的因素同样不容忽视,首都医科大学附属北京儿童医院行为发育科的研究表明,书写过程中的认知负荷远超成人想象,一个简单的汉字书写需要同时调动视觉记忆(字形)、空间定位(笔画顺序)、肌肉控制(运笔力度)和语言处理(字义理解)四个脑区协同工作,这种多线程的认知操作对于前额叶皮质尚未发育完善的儿童来说,无异于同时处理多个高难度任务。

环境刺激的干扰指数呈现逐年上升趋势,某教育科技公司对300组家庭的书房环境监测显示,现代儿童书写时平均每3分钟就会遭遇一次外界干扰(手机提示音、家人交谈、窗外声响等),持续专注时间较20年前缩短了40%,这种碎片化的注意力模式直接导致书写效率下降。

家长常见误区:这些"帮助"可能适得其反

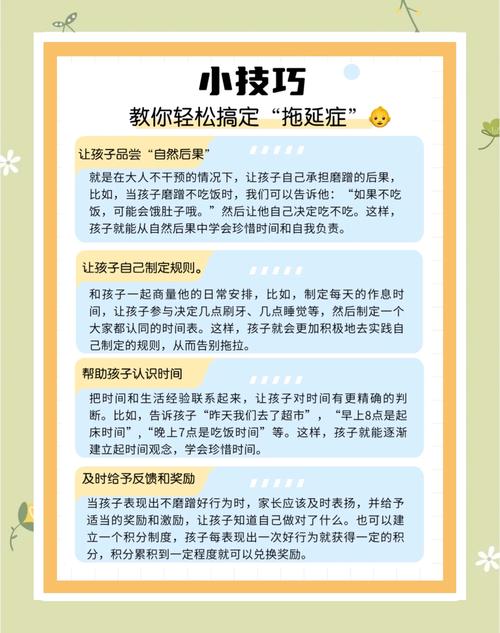

在焦虑情绪的驱使下,家长们往往不自觉地陷入某些教育误区,最常见的场景是"催促循环":父母每隔五分钟提醒一次书写速度,结果发现孩子的效率不升反降,心理学实验证实,持续的外部压力会触发儿童的防御机制,表现为更明显的拖延行为,这种互动模式最终形成恶性循环——催促频次与拖延程度呈正相关。

另一个典型误区是"包办代替综合症",当看到孩子反复修改字迹时,约35%的家长会选择直接擦掉重写或握住孩子的手完成书写,这种看似高效的帮助实则剥夺了儿童的试错机会,华东师范大学特殊教育系的研究显示,自主纠错过程对书写技能的巩固效果是单纯模仿的3倍以上。

完美主义倾向正在成为新的教育陷阱,某在线教育平台对10万份作业的统计分析发现,家长要求每个汉字都达到田字格完美比例的家庭,其子女的平均书写速度比同龄人慢27%,这种过度追求形式完美的要求,实质上是将成人审美标准强加于尚在发育中的儿童。

科学引导四步法:从根源提升书写效率

第一步:建立正确的认知坐标系,家长需要明确区分"生理性迟缓"与"习惯性拖延",通过观察孩子在绘画、手工等其他精细动作活动中的表现,可以准确判断问题根源,建议采用"三周观察法",记录每日书写耗时、中断次数、情绪状态等数据,绘制变化曲线。

第二步:打造适龄书写环境,物理空间的改造往往能带来显著改变,根据人体工程学原理,书桌高度应使孩子前臂自然平放时与桌面呈15度夹角;照明系统需要同时满足整体照度(300lux以上)和局部补光(500lux);定时器的使用要遵循"番茄工作法改良版":低年级学生采用8分钟专注+2分钟休息的循环模式。

第三步:构建正向激励系统,摒弃传统的"完成奖励制",改为"过程积分制",将书写过程分解为坐姿保持、握笔正确、字迹工整等可观测指标,每个达标项累积1分,10分兑换自由活动时间,某实验小学的实践案例显示,这种即时反馈机制能使书写效率提升40%以上。

第四步:设计阶梯式训练方案,从肌肉训练到认知训练形成完整闭环:

- 手部功能开发:每日5分钟橡皮泥塑形练习+3分钟镊子夹豆游戏

- 视动协调训练:迷宫连线、镜像描红等专项练习

- 汉字结构认知:采用透明临摹板进行分层学习(先骨架后细节)

- 速度渐进提升:从单字计时到词组串联的过渡训练

实战工具箱:12个立竿见影的改善技巧

- 握笔矫正三件套:三角定位铅笔、硅胶握笔器、防滑桌垫组合使用

- 视觉提示法:在作业本右侧粘贴"坐姿小管家"卡通提示贴

- 任务拆解术:将生字书写分解为"观察-空写-描红-独立写"四步骤

- 趣味提速游戏:"汉字赛车"竞赛(规定时间内完成指定字数)

- 触觉强化训练:在沙盘上书写感受笔触力度

- 节奏控制练习:配合节拍器完成横竖笔画

- 榜样激励法:录制同龄人规范书写视频作为参考

- 错误管理策略:设立"进步错题本"记录每日改善点

- 感官统合训练:闭眼摸认字母积木提升空间感知

- 压力释放技巧:书写前进行2分钟手指操放松

- 目标可视化工具:绘制"速度成长树"贴纸奖励系统

- 亲子协作模式:家长同步练习硬笔书法营造氛围

长期发展视角:培养终身受益的书写素养

超越速度焦虑,我们要认识到书写本质上是思维外化的过程,上海教育科学院的最新研究表明,坚持自主书写的儿童在逻辑思维和创造力测试中得分平均高出23%,建议家长在三年级后逐步引入思维导图笔记法,将书写训练升级为知识管理工具。

建立书写与生活的意义联结至关重要,可以引导孩子参与真实场景的书写实践:记录家庭菜谱、书写节日贺卡、制作旅行手账,当孩子体会到文字的实际功用时,内在动力会发生质的转变。

数字化时代更需要守护手写价值,神经科学研究证实,手写时的大脑激活区域是打字的3倍,建议制定"屏幕-纸笔"平衡计划,保证每日不少于30分钟的手写时间,可以引入电子手写板等过渡工具,既保留书写体验又增加趣味性。

每个孩子都有独特的发展节奏,当我们用科学的眼光重新审视"写字磨蹭"现象,会发现这不过是成长路上的小插曲,通过系统性的引导策略、充满智慧的陪伴方式,家长完全可以帮助孩子跨越这个阶段性挑战,那支在纸上缓缓移动的铅笔,正在书写的不只是汉字,更是一个生命个体学习与世界对话的珍贵历程。