现象背后的深层诱因 初三阶段的学生正处于身心发展的关键转折期,突如其来的厌学情绪往往折射出复杂的成长困境,根据教育心理学研究,14-15岁青少年的心理断乳期与升学压力叠加,形成独特的"双重风暴效应"。

1 学业压力过载的恶性循环 某重点中学调查显示,初三学生日均学习时长超过12小时,睡眠时间普遍不足6小时,持续高压导致前额叶皮质功能紊乱,表现为注意力涣散、记忆力下降等学习能力退化症状,当努力与成绩不成正比时,学生容易陷入"习得性无助"的心理泥潭。

2 青春期认知重构的阵痛 这个阶段的学生开始形成抽象思维能力,对教育体制的质疑、人生意义的思考常与现实的应试要求产生剧烈冲突,北京师范大学追踪研究发现,32%的优等生在初三阶段出现存在主义焦虑,表现为"突然不明白为什么要学习"。

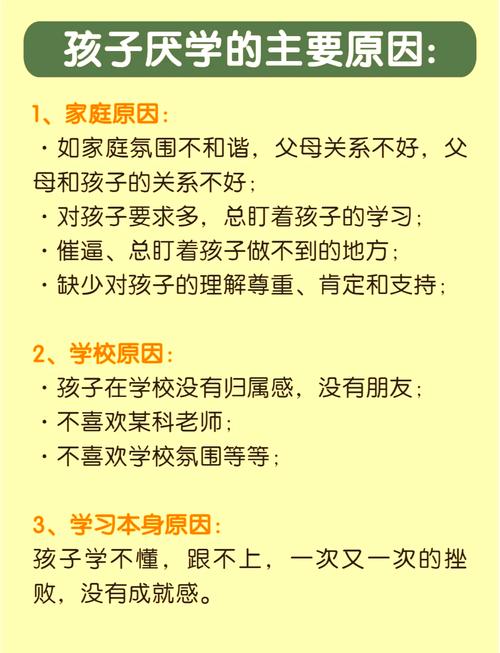

3 家庭互动模式的潜在危机 过度控制型家庭易导致"自我效能感缺失",某心理咨询机构案例库显示,76%的厌学案例存在家长包办学习计划的现象,而情感忽视型家庭则可能引发"存在性抑郁",学生通过厌学行为寻求关注。

4 同伴关系的隐形压力 初三阶段班级生态剧烈变化,成绩分层导致的社交隔离、早恋困扰、校园欺凌等问题,都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草,某地教育部门统计显示,因人际关系问题引发的厌学案例同比增长40%。

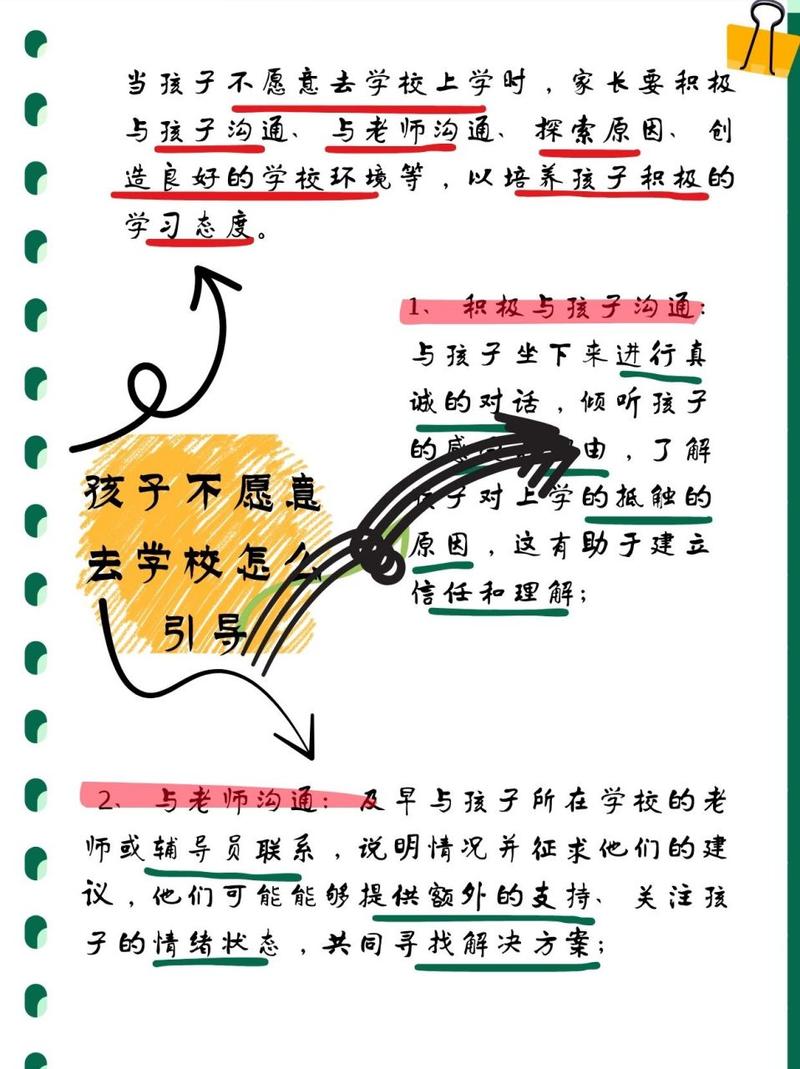

教育干预的黄金法则 面对厌学危机,简单说教或强制返校往往适得其反,科学的干预策略需要构建"三维支持系统":认知重塑、情感联结、环境调适。

1 建立有效的沟通渠道 • 采用非暴力沟通模式:避免"你怎么这么不懂事"等评判性语言,改为"妈妈注意到你这周很疲惫,愿意说说发生了什么吗?" • 创设安全对话环境:可借助家庭会议、亲子书信等非正式沟通形式,某案例显示,每天15分钟的"散步谈心"使亲子冲突减少68% • 善用第三方媒介:通过共同观看教育纪录片、阅读成长小说等建立情感共鸣点

2 重构学习价值认知 • 开展生涯启蒙教育:邀请不同职业人士分享成长经历,某实验班引入职业体验日后,学习内驱力提升53% • 设置可达成的阶段目标:将中考目标分解为"每周掌握3个物理考点"等具体任务,配合可视化进度表 • 建立多元评价体系:设立"进步之星""创意达人"等非学术荣誉,某校实践表明该方法使后进生参与度提升40%

3 构建支持性环境系统 • 学校层面:建议教师采用差异化教学,对焦虑学生实行"免提问保护期",某班级实施弹性作业制度后,厌学率下降27% • 家庭层面:制定"减压日"制度,每周固定时间进行家庭娱乐活动,建立情感账户 • 社区层面:组建学习互助小组,邀请大学生志愿者进行课业辅导+心理疏导

专业支持的必要介入 当基础干预效果有限时,需要及时引入专业力量,北京某重点中学的心理健康中心数据显示,及时介入的案例平均恢复周期比延迟干预缩短2.8个月。

1 心理咨询的关键作用 • 认知行为疗法:帮助识别自动负性思维,某案例中通过记录"情绪-事件-想法"日记,焦虑指数下降42% • 沙盘治疗:对语言表达能力弱的学生,非言语治疗有效率达65% • 家庭系统治疗:改善代际沟通模式,某家庭经过10次咨询后亲子冲突频率降低78%

2 医疗评估的预警价值 当出现持续失眠、躯体疼痛、自伤倾向时,需及时进行神经内分泌检测,上海某医院青少年门诊统计显示,15%的厌学案例伴有轻度抑郁症状,需要药物辅助治疗。

预防体系的构建策略 5.1 早期预警机制建设 • 建立心理健康档案:从初一入学开始进行季度心理测评 • 设置"成长观察员":由学生干部、科任老师组成联动监测网 • 开发家长预警课程:教授识别厌学前兆的10个微表情

2 弹性教育生态营造 • 推行"间隔休息制":每学习45分钟强制运动15分钟,某实验班实施后学习效率提升33% • 开设"焦虑管理"校本课程:教授正念呼吸、渐进式肌肉放松等技巧 • 建立校园安全岛:设置配有沙袋、绘画工具的情绪宣泄室

3 终身学习能力培养 • 引入项目式学习:通过"社区改造方案设计"等实践课题培养综合能力 • 发展兴趣特长:研究显示拥有稳定兴趣爱好的学生抗压能力高出普通生41% • 训练元认知能力:教授知识图谱绘制、费曼学习法等高效学习方法

初三厌学现象犹如成长道路上的警示灯,提醒教育者看见被分数遮蔽的生命需求,每个厌学案例都是独特的成长叙事,需要教育者以专业智慧与人文关怀,帮助学生重构生命与学习的意义联结,当家庭、学校、社会形成教育共同体时,我们不仅能化解眼前的危机,更能为青少年铺设通向终身成长的康庄大道,教育不是对抗问题的战役,而是陪伴成长的旅程。