在某个普通工作日的上午九点,当数学老师正在讲解二次函数时,初二(3)班的后排出现了"多米诺骨牌效应"——三个学生接连趴倒在课桌上,这种场景并非特例,根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告显示,65.8%的初中生存在课堂犯困现象,当我们将这些打瞌睡的孩子简单归类为"懒惰"或"不用功"时,或许正在错过解读青少年身心健康的预警信号。

生物钟错位:被忽视的生理密码

现代青少年的昼夜节律正经历着前所未有的挑战,褪黑素分泌时间与学校作息形成3-4小时的相位差,这意味着当早读课开始时,许多学生体内的生物钟仍处于深度睡眠阶段,某重点中学的实验数据表明,将早读时间推迟1小时后,学生上午课堂专注度提升42%,这种生理性困倦与意志力无关,就像要求成年人在凌晨四点保持清醒工作同样困难。

睡眠负债正在青少年群体中持续累积,教育部基础教育质量监测中心的数据揭示,初中生平均睡眠时间仅为6.8小时,远低于推荐的9小时标准,这种慢性睡眠剥夺引发的认知功能损伤,使课堂成为"补觉战场",值得注意的是,睡前电子设备使用使入睡时间平均延迟53分钟,蓝光照射抑制褪黑素分泌的效率是普通灯光的2.3倍。

心理超载:看不见的认知过载

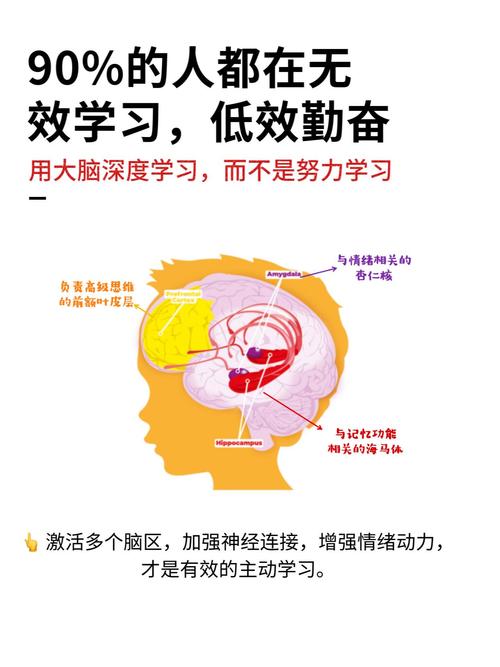

在知识爆炸的时代,学生的大脑正在承受超乎想象的信息压力,某省会城市重点中学的课程表显示,学生每天需要处理7个学科的知识点转换,相当于每45分钟完成一次思维模式切换,这种认知超载导致大脑前额叶皮层过早出现疲劳,神经科学实验证实,持续注意力集中超过30分钟后,大脑葡萄糖代谢率下降19%。

教育焦虑正以隐秘的方式侵蚀学习效能,某心理咨询机构对500名初中生的调查显示,78%的学生存在"习得性无助"倾向,这种心理状态会引发保护性睡眠机制,当面对超出认知负荷的难题时,大脑会自动启动"节能模式",这种现象在认知心理学中被称为"心理性睡眠防御"。

环境陷阱:被低估的课堂生态

传统教室环境设计存在显著缺陷,二氧化碳浓度监测显示,普通教室在下课前20分钟的CO2浓度可达2000ppm,超过国际标准2倍,这种空气质量会使血氧饱和度下降1.5%,直接导致脑供氧不足,光照强度方面,多数教室的人工照明在300-500lux区间,与人体最佳觉醒状态所需的1000lux自然光存在显著差距。

教学方式的神经科学适配性亟待提升,脑电图研究表明,被动听讲时学生大脑α波(放松波)占比达65%,而参与讨论时θ波(专注波)提升至58%,某实验性课堂改革项目证明,每15分钟插入2分钟的身体活动,可使学生注意力保持率提升37%,当前普遍存在的"静态学习模式"与青少年的运动需求形成根本性冲突。

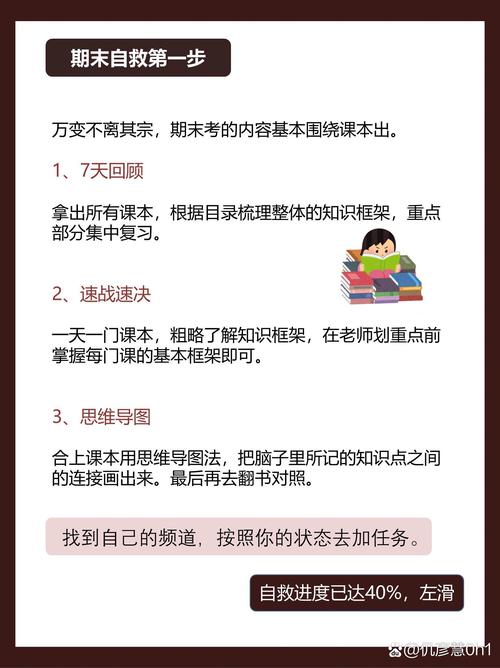

突围之道:构建多维支持系统

建立符合chronobiology(时间生物学)的弹性作息制度势在必行,浙江某中学试点"分时段到校"制度后,学生迟到率下降68%,上午课堂效率提升55%,家庭需要建立"数字宵禁"制度,通过物理隔离电子设备帮助褪黑素正常分泌,营养搭配方面,富含色氨酸的早餐能提升神经递质血清素水平,这是维持日间觉醒的关键物质。

教学改革需要融入更多神经教育学原理,北京某重点中学引入"20+20+5"课堂模式(20分钟讲解+20分钟实践+5分钟冥想),学生知识留存率提升42%,教室环境改造方面,某国际学校通过安装新风系统和可调节照明,使课堂专注时长延长28分钟,更重要的是建立多元评价体系,将学生的课堂参与质量纳入评估系统,缓解"唯分数论"带来的隐性压力。

当我们在课堂上看到学生惺忪的睡眼时,这不仅是教育现场的管理挑战,更是时代传递给教育工作者的特殊密码,破解这个密码需要教育者具备跨学科视野,从神经科学、环境工程、心理学等多维度重构教育生态,每个打瞌睡的瞬间,都是青少年用身体发出的求救信号,唯有真正读懂这些信号背后的复杂成因,才能让知识的传递突破困倦的屏障,点燃思维真正的觉醒。