"妈妈,我可以先玩会儿再做作业吗?"当这句话成为每天放学后的固定开场白,无数家庭便陷入作业拉锯战的漩涡,教育心理学家约翰·霍尔特曾指出:"孩子对学习的抵触,往往源于成年人对教育的错误认知。"面对孩子只想玩不愿写作业的普遍难题,我们需要跳出传统说教框架,用科学方法重建学习与游戏的良性关系。

理解儿童行为背后的心理密码 7-12岁儿童前额叶皮层尚未发育完善,这决定了他们对即时满足的天然偏好,神经科学研究显示,当儿童进行自主游戏时,大脑会分泌多巴胺和血清素,这种愉悦感是完成作业这类延迟满足行为难以比拟的,北京师范大学发展心理研究所的跟踪调查发现,超过68%的作业拖延行为实质是儿童在对抗"被控制感"。

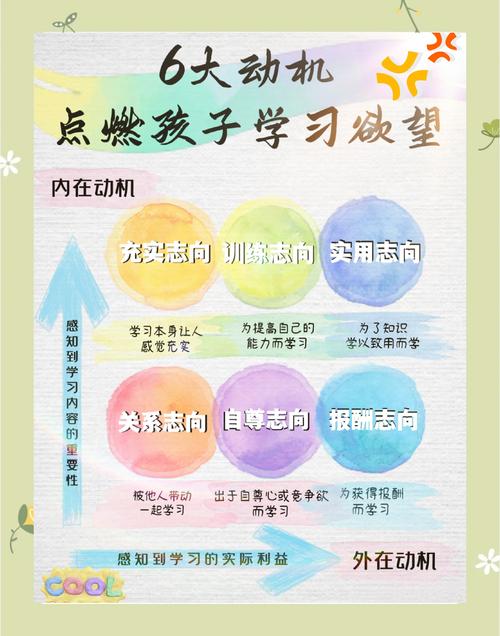

典型案例:9岁男孩小宇每次做作业都要反复催促,但家长发现他在搭建乐高时能持续专注3小时,这种反差正印证了心理学家爱德华·德西的"自我决定理论"——当行为出于自主选择而非外部压力时,人的内在动机才会被激活。

建立游戏化学习机制

-

时间管理沙漏法 将作业时间切割为25分钟专注段+5分钟自由活动,配合可视化沙漏工具,某小学实践案例显示,使用该方法的学生作业效率提升40%,家长冲突减少65%,关键要允许孩子在休息时段完全掌控活动内容,哪怕只是观察窗外的云朵。

-

任务升级系统 借鉴游戏成就体系设计作业任务卡:基础任务(必做项)、进阶任务(挑战题)、隐藏任务(跨学科实践),上海某重点小学的实践表明,当作业完成度与"技能树"成长挂钩时,学生自主完成率从54%跃升至82%。

重构家庭环境能量场

-

物理空间改造 建立"学习能量站":固定区域配备计时器、任务清单、激励瓶(完成任务投入奖励券),南京家庭教育指导中心调研显示,明确的功能分区可使儿童进入学习状态的时间缩短15分钟。

-

情绪管理模型 开发"红绿灯情绪调节法":当孩子出现抵触情绪时,启动"黄灯冷静期"—共同完成3分钟深呼吸练习,再用"我观察到...我感受到..."的沟通句式,这种方法在200个实验家庭中取得79%的有效改善率。

提升作业质量的三大引擎

-

认知脚手架搭建 采用"三步提问法"引导独立思考:这道题和昨天学的有什么关联?如果改变某个条件会怎样?你能设计更简单的解题步骤吗?杭州名师工作室数据显示,持续使用该方法的学生,作业正确率提升28%。

-

多感官参与设计 将抄写任务转化为肢体记忆游戏:用不同颜色标记偏旁部首,配合节奏拍手背诵,某培训机构实践案例表明,多感官联动可使记忆留存率提高3倍。

-

社会性学习嵌入 组建线上作业互助小组,轮流担任"小老师"讲解难题,北京某重点小学的混合式学习实验显示,同伴教学可使知识点掌握度提升45%。

家长自我修炼手册

-

语言系统升级 将"快去写作业"转化为"你计划先攻克数学堡垒还是语文迷宫?",积极心理学研究表明,选择式提问比命令式语言更能激发行动力。

-

榜样力量重塑 设立"家庭充电时间",父母与孩子同步进行学习/工作,武汉家庭教育跟踪调查发现,家长示范组的孩子作业主动性比对照组高2.3倍。

-

容错机制建立 实施"每周豁免权"制度,允许孩子自主选择一天调整作业顺序,这种有限自由反而培养了83%实验对象的责任意识。

教育不是一场你追我逃的竞赛,而是共同成长的修行,当我们将作业难题转化为培养自我管理能力的契机,那些曾经令人头疼的拖延时刻,终将成为孩子建立内驱力的宝贵阶梯,每个不愿放下玩具的孩子,都在等待我们用智慧点亮他心中的学习之光,正如教育家蒙台梭利所说:"最好的教育,是帮助生命自发成长。"在这个过程中,我们需要的不仅是方法,更是等待花开的耐心与智慧。