重新定义"学习困难":每个孩子都有自己的成长节奏

"王女士最近愁得睡不着觉,上小学三年级的儿子小磊,数学应用题总是一读题就发懵,英语单词背了十几遍第二天照样写错,班主任委婉地提醒'可能需要加强基础',邻居家同龄孩子却在各类竞赛中频频获奖,看着孩子每晚趴在书桌前抓耳挠腮的样子,王女士既心疼又焦虑:难道我的孩子真的比别人笨吗?"

这样的场景在万千家庭中不断上演,当我们用"笨"、"不开窍"这类标签定义孩子时,往往忽视了一个根本事实:每个孩子都是独特的生命个体,他们认知发展的轨迹如同指纹般不可复制,北京师范大学认知神经科学实验室的长期追踪研究显示,儿童在11岁前的认知发展差异可能达到3-4年的跨度,这意味着同龄孩子间存在显著的学习节奏差异实属正常现象。

关键误区在于:家长常常将短期的知识掌握速度等同于智力水平,哈佛大学霍华德·加德纳教授的多元智能理论早已证实,人类至少存在8种不同的智能类型,那个在数学课上昏昏欲睡的孩子,可能在音乐教室能精准分辨音高;那个总写错汉字的学生,或许能绘出充满想象力的科幻世界,教育的真谛,在于发现并培育每个孩子独特的智能组合。

破解四大常见教养误区

过度焦虑引发恶性循环

当家长频繁表现出"这么简单都不会"的失望神情,孩子会逐渐形成"我天生学不好"的消极心理暗示,心理学中的"皮格马利翁效应"表明,来自权威者的负面预期会显著影响个体的表现,更危险的是,这种焦虑往往通过"补习班轰炸"表现出来——某省会城市调查显示,63%的"学习困难"儿童同时参加3个以上课外辅导班,反而导致注意力涣散、学习兴趣丧失。

错误归因遮蔽真实问题

9岁女孩小雨被家长认定"脑子慢",经专业评估却发现是未矫正的散光导致阅读困难;初中生小杰"物理总学不明白",根源竟是小学阶段的分数概念存在认知断层,这些案例揭示:表面的"不开窍"背后,可能是视听觉感知障碍、知识体系漏洞、情绪困扰等深层原因。

标准化方法扼杀个性

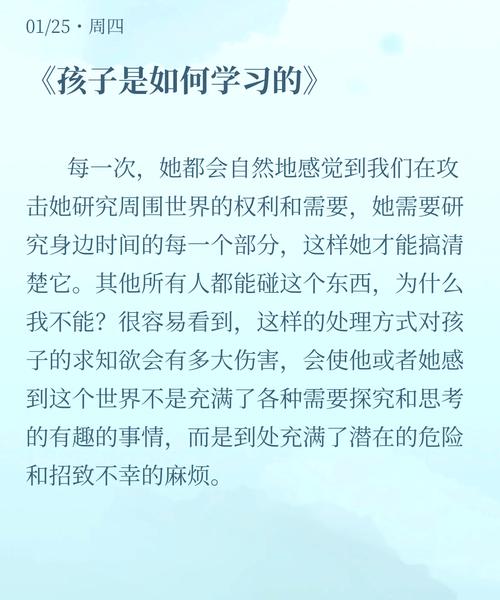

要求所有孩子用相同方式背诵课文、解题训练,就像让不同体型的运动员穿统一尺码的跑鞋,神经多样性研究指出,有的孩子属于"场依存型"学习者需要情境支撑,有的则是"场独立型"更擅长抽象思考,强迫听觉型学习者整天盯着文字,或让动觉型孩子必须正襟危坐,都是在制造人为的学习障碍。

忽视心理能量的滋养

上海某重点小学的跟踪调查发现,持续表现出"学习吃力"特征的孩子中,78%存在睡眠不足、42%有轻度抑郁倾向,当孩子长期处于批评、比较的高压环境中,大脑杏仁核持续活跃会抑制前额叶皮层的认知功能,形成"越焦虑越学不会"的恶性循环。

科学引导的五个关键步骤

第一步:专业评估与细致观察

建议家长建立持续两周的"学习行为观察日志",记录孩子在不同科目、不同时段、不同任务类型中的表现,特别注意:

- 哪些学习内容会引发明显抵触情绪

- 哪种讲解方式能让孩子眼睛发亮

- 什么时间段注意力最集中

- 出现理解障碍的具体环节

必要时寻求专业帮助:眼科检查排除视知觉障碍,心理咨询评估情绪状态,教育诊断测试发现知识断层,北京某重点中学的实践表明,经过系统评估的"学困生"中,61%的问题根源并非智力因素。

第二步:因材施教的策略工具箱

对于空间智能突出的孩子,可以尝试将数学公式转化为三维模型;语言智能较弱但节奏感强的学生,把古诗谱成歌曲记忆效果显著,某特级教师开发的"多元智能教学法"使班级平均分提升23%,最关键的是建立了"原来我也可以学好"的自信。

具体实施建议:

- 知识可视化:思维导图、概念图解

- 多通道输入:视听结合、实物操作

- 阶梯式目标:将大任务分解为可完成的微目标

- 错误转化机制:建立"错题银行"进行游戏化攻克

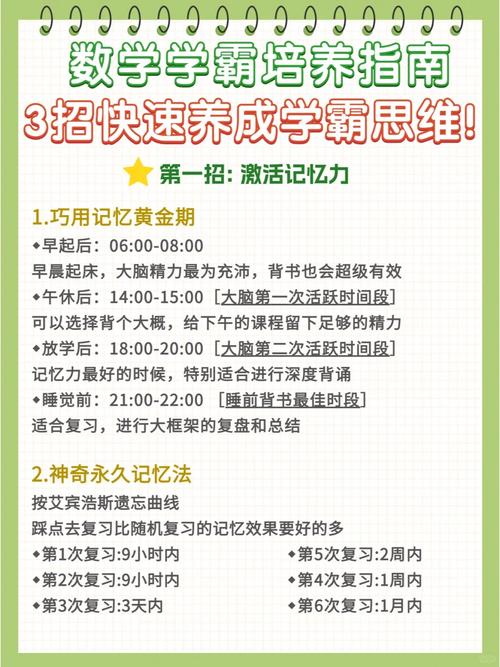

第三步:元认知能力的培养

教会孩子"学习如何学习"比灌输知识更重要,通过"出声思考法"引导孩子陈述解题思路,使用"番茄钟工作法"培养时间管理,制作"学习过程反思表"记录策略调整,清华大学附属小学的实践表明,经过元认知训练的学生,自主学习效率提升40%以上。

第四步:心理能量的持续供给

建立"成功日记":每天记录3个学习小成就,哪怕是"今天多记住了两个单词";设计"进步可视化"系统:用成长树贴纸等具象方式呈现努力轨迹;践行"3:1积极反馈"原则:每提出1个改进建议前,先给予3个具体表扬。

第五步:构建支持性生态系统

定期与教师沟通制定个性化方案,寻找"学习伙伴"建立互助小组,创设家庭学习角减少干扰因素,广州某实验学校的"家校成长共同体"项目,通过每月亲子工作坊使学困生转化率达89%。

家长必修课:从焦虑者到成长教练的蜕变

台湾教育心理学家洪兰教授指出:"父母对待困难的态度,决定了孩子跨越障碍的勇气。"当孩子解不出数学题时,比起"这么简单都不会"的责备,不妨说:"这道题确实有挑战性,我们一起来看看它有趣在哪里。"这种认知重构,能将压力情境转化为共同探索的冒险。

要警惕"比较陷阱":邻居孩子的英语竞赛奖状和自家孩子的昆虫观察笔记,本是不同智能维度的精彩绽放,定期举行"优势发现会",用"显微镜"寻找孩子的闪光点:也许是坚持把橡皮擦收集整齐的秩序感,或者是给流浪猫搭窝的创造力。

最重要的是建立"成长型思维":将"我就是学不好数学"转化为"我暂时还没有找到适合的数学学习方法",斯坦福大学实验证明,接受成长型思维训练的学生,在面对困难任务时大脑活跃度提升34%,表现出更强的坚持性。

静待花开:教育是农业而非工业

十年前那个被判定"智商偏低"的男孩,在母亲发现他对机械装置的痴迷后,获得区青少年科技创新奖;曾经"怎么也背不会课文"的女孩,因教师鼓励她将文字转化为漫画,现已成为知名插画师,这些真实案例印证着:每个孩子都带着独特的生命密码来到世界,教育的使命是提供适宜的土壤,而非按统一模具修剪。

当您再次为孩子"不开窍"焦虑时,

- 认知发展存在关键期而非"截止期"

- 衡量进步要用个体纵向比较替代横向对比

- "慢"不等于"差",可能是深度思考的前奏

- 学习兴趣的守护比知识积累更重要

放下"笨"的标签,拿起"发现"的放大镜,也许就在某个不经意的瞬间,您会突然发现:那个曾经为写作文咬笔头的孩子,正在草稿本上勾勒出令人惊叹的星际战舰设计图——这何尝不是另一种形式的智慧绽放?教育的真谛,在于让橡籽长成挺拔的橡树,而非强求所有种子都开出相同的花朵。