当班主任在家长会上委婉提醒"孩子课堂参与度较高"时,这往往是一个需要家长和教师共同解码的教育信号,面对这个普遍存在的教育现象,我们需要超越简单的纪律约束,深入理解儿童行为背后的心理密码,构建家校协同的解决方案。

课堂交流行为的深层解码

认知发展视角下的行为特征 根据皮亚杰认知发展理论,7-12岁儿童正处于具体运算阶段,其思维发展呈现显著的外向性特征,课堂上的语言互动实际上是儿童认知结构发展的外显表现,某重点小学的追踪研究显示,在三年级学生中,具有强烈表达欲望的儿童占班级总人数的37%,这类学生往往呈现以下特征:

- 新知识接收后的即时反馈需求

- 思维跳跃导致的联想性发言

- 寻求教师关注的情感需求

社交需求的心理投射 教育心理学家维果茨基的社会文化理论指出,儿童通过语言交流实现社会认知的建构,课堂上的同伴对话往往反映了三个层面的需求:

- 知识确认:通过同伴验证获得学习安全感

- 情感联结:建立课间未完成的社交关系

- 自我展现:在集体环境中确认存在价值

注意力调控的个体差异 神经科学研究表明,前额叶皮层的发育差异导致儿童自控能力呈现明显个体差异,某儿童医院行为发展中心的统计数据显示,在同龄儿童群体中,注意力持续时间的标准差可达12-15分钟,这种生理差异直接反映在课堂行为表现上。

家校协同的立体化干预方案

(一)家庭训练模块

-

注意力沙漏计划 设计家庭版"专注力训练游戏":准备15分钟沙漏,设置阶梯式目标,初始阶段以完整观察沙漏流动为任务,逐步过渡到"沙漏时间+安静阅读"的组合训练,某实验班级的实践数据显示,持续6周训练可使课堂安静时长提升40%。

-

表达管理三部曲 创建"家庭议事厅"机制,通过结构化表达训练规范语言输出:

- 发言权杖:手持特定物品获得发言资格

- 观点提炼:用"我认为...因为..."的句式表达

- 倾听反馈:复述他人观点后再补充新见解

情绪日记记录法 指导孩子使用表情符号日记记录每日课堂发言冲动时刻,家长通过定期分析帮助孩子建立自我觉察机制,某心理咨询机构案例显示,该方法可使不当课堂发言频次降低58%。

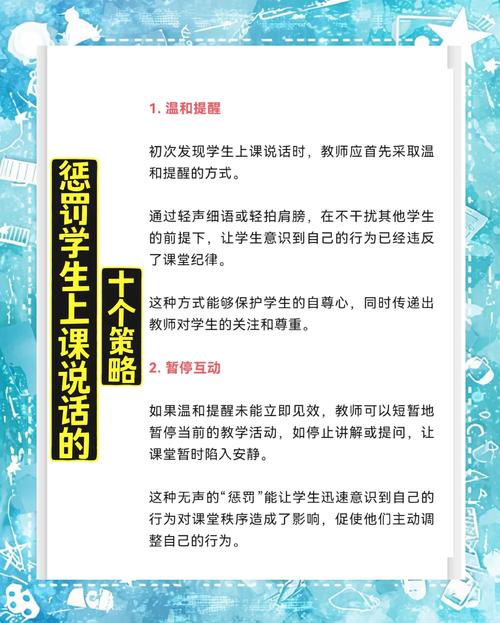

(二)课堂管理策略库

非语言信号系统 建立师生默契的手势暗号体系:

- 掌心向下轻压:提示暂停发言

- 竖起大拇指:认可思考价值

- 握拳轻敲桌面:提醒回归任务

能量释放渠道设计 在课堂流程中嵌入结构化交流时段:

- 新知"三分钟讨论"

- 课中"思维共享站"

- 一句话接龙"

责任赋予疗法 根据学生特长设置课堂管理角色:

- "声控小卫士"监督小组音量

- "思维记录员"整理集体智慧

- "时间管理员"把控活动进度

教育场景的精准化应对

案例解析:三年级男生小昊的转变之路 班主任反映该生日均课堂插话12-15次,传统奖惩措施收效甚微,家校联合诊断发现:

- 优势:知识面广,思维敏捷

- 痛点:表现欲过强,忽视规则 定制化方案:

- 设立"知识银行"制度:有效发言兑换讲解机会

- 创建"课堂金话筒"时间:每天3分钟专题分享

- 开发"思维导图笔记法":转化语言冲动为书面表达 实施8周后,不当发言下降至日均2-3次,学业表现提升23%。

特殊情况的专业干预

当常规方法效果有限时,需要警惕潜在的发展性问题:

注意缺陷多动障碍(ADHD)的识别线索

- 跨情境的行为一致性

- 伴随动作的持续性

- 时间管理的系统性困难

焦虑情绪的行为投射

- 发言时的躯体化表现(如脸红、出汗)

- 特定学科时的频率突变

- 伴随睡眠或饮食改变

资优儿童的适应不良

- 超前认知带来的课堂厌倦

- 思维速度导致的表达冲动

- 批判性思维引发的质疑需求

专业支持路径:

- 教育心理学家评估(第1-2周)

- 个性化教育计划制定(第3周)

- 家校医三方协同(第4周起)

- 月度效果评估与方案调整

长效机制的构建艺术

成长型思维培育 通过"课堂行为进化树"等可视化工具,帮助孩子理解:

- 语言表达的双面性

- 场合意识的重要性

- 自我调控的发展性

代偿性优势开发 将表达优势转化为教育资源:

- 组建"课堂小记者"团队

- 开设"童声解说"栏目

- 策划"思维辩论会"活动

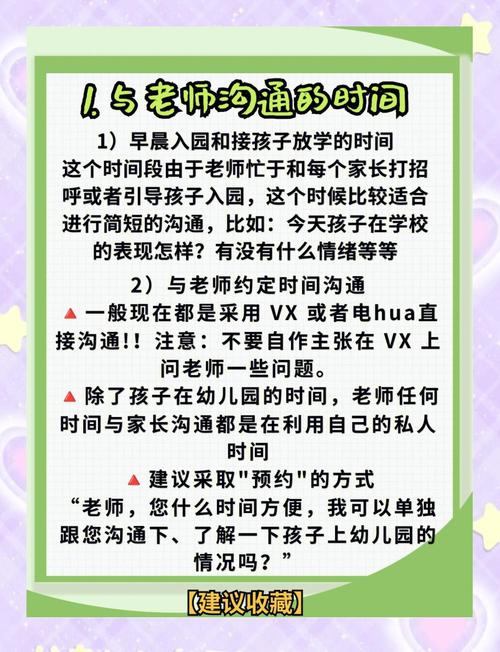

家校沟通的升级模式 建立三维沟通体系:

- 日常:行为记录共享云文档

- 周度:重点事件视频日志

- 月度:成长坐标雷达图分析

课堂交流行为的引导本质上是一场静待花开的教育修行,当我们用发展的眼光看待那些此起彼伏的童声,用专业的策略化解看似棘手的行为问题,用温暖的陪伴守护每个独特的成长节奏,教育的真谛就在这样的智慧应对中自然显现,那个在课堂上忍不住说话的孩子,可能正用他特有的方式向我们展示思维的闪光,而我们要做的,就是将这闪烁的星火引向更璀璨的星空。