清晨六点的闹钟第三次响起时,张女士第5次推开儿子的房门,15岁的李明蜷缩在被子里,嘴里嘟囔着"再睡五分钟",这样的场景在每个上学日反复上演,这不是某个家庭的特殊案例——中国青少年研究中心调查显示,超过73%的中学生存在不同程度的晨起困难问题,其中重点中学学生比例高达82%,这种普遍存在的"起床困难症",正在成为影响青少年健康成长的重要课题。

生理节律:被忽视的青春密码

中学生正处于青春期发育的关键阶段,美国睡眠医学学会研究发现,青春期荷尔蒙变化会导致褪黑素分泌延迟1-2小时,这意味着多数中学生的生物钟天然倾向于晚睡晚起,而传统"早睡早起"的观念与他们的生理规律存在根本冲突。

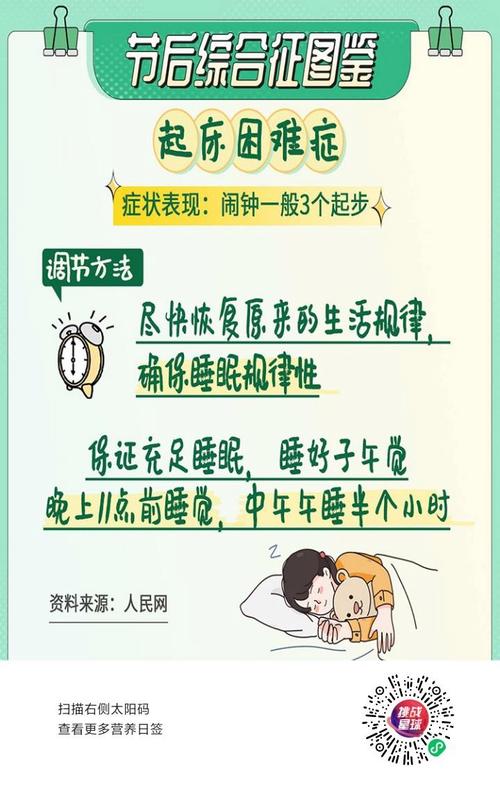

上海某重点中学的追踪实验显示:将早读时间从7:20调整到8:00后,学生上午课堂专注度提升37%,数学测试平均分提高11.2分,这印证了牛津大学睡眠研究团队的结论——14-17岁青少年的最佳起床时间应在7:30之后,对于必须早起的现状,建议采用渐进式调整法:每周提前15分钟入睡,配合早晨接触自然光,逐步重置生物钟。

心理动因:被误解的成长信号

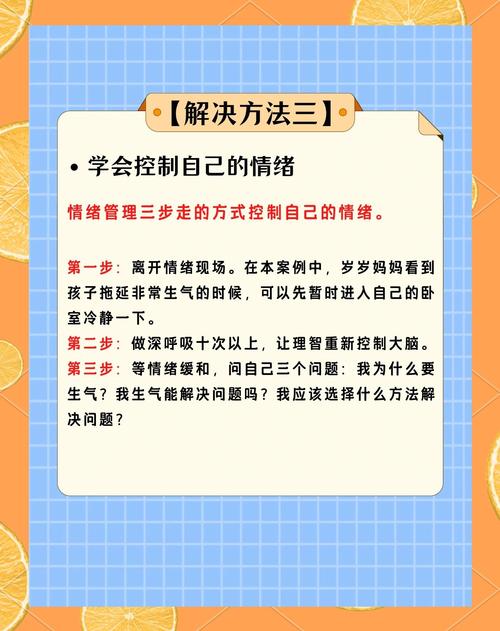

"不是不想起,是不知道为什么要起。"高二学生小林的话道出了深层心理机制,心理学中的自我决定理论指出,当行为缺乏内在动机时,个体会产生本能抗拒,北京师范大学附属中学的心理咨询案例显示,62%的晨起困难学生存在目标缺失或学业焦虑。

建立"唤醒期待"是破解困局的关键,成都某实验中学推行的"晨间自主时间"计划值得借鉴:每天早到学生可自由选择阅读、运动或艺术活动,实施半年后,该校学生平均到校时间提前22分钟,抑郁量表得分下降18%,家长可尝试与孩子共同设计"晨间愿望清单",将起床与个性化兴趣联结,转化抗拒为期待。

家庭环境:被低估的唤醒艺术

家庭环境对晨起行为的影响常被忽视,日本教育学者佐藤学的观察研究显示,持续高分贝的催促会使青少年产生"听觉防御",反而加深困倦感,建议采用多感官唤醒组合:先开启窗帘引入自然光(视觉刺激),15分钟后播放渐强的环境音(听觉刺激),最后提供温热早餐的香气(嗅觉刺激)。

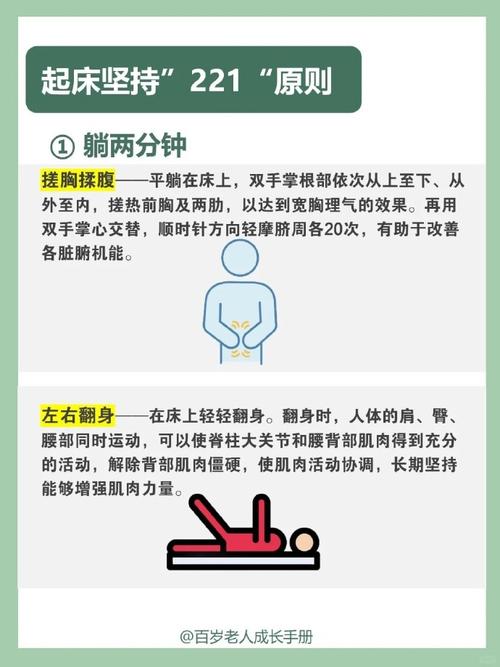

北京家庭教育指导中心推荐的"321起床协议"成效显著:提前3天共同制定作息计划,准备2种唤醒方式备选,预留1次"赖床赦免权",这种尊重与规则并重的方式,在200个实验家庭中取得84%的改善率,关键要避免"包办式"催促,培养自主管理能力。

校园生态:待重构的晨间价值

当前多数中学的晨间安排存在结构性问题,某省重点中学的问卷调查显示,76%的学生认为早读效率低下,58%在早读期间补觉,教育创新机构"探月学院"的实践给出新思路:将传统早读改为跨学科项目研讨,学生出勤率提升至98%,晨间参与度提高4倍。

建议学校构建"唤醒-激活-投入"的三阶晨间模式:前10分钟进行轻度拉伸操,中间15分钟开展主题微讲座,后20分钟实施小组协作任务,杭州某中学采用此模式后,学生上午课堂专注时长平均增加28分钟,教师反馈教学进度加快19%。

科技助力:新时代的唤醒方案

智能手环的震动唤醒功能可使起床不适感降低40%,配合模拟日出功能的唤醒灯,能实现更符合生理规律的自然苏醒,但需警惕数字化依赖,建议设置"就寝数字宵禁":睡前90分钟全家进入电子静默模式,建立纸质书阅读或冥想仪式。

复旦大学研发的"智能睡眠系统"在试点学校取得突破:通过监测脑电波在浅睡阶段唤醒,使起床后认知测试成绩提高33%,家长可选用具有睡眠周期监测功能的APP,但需与孩子共同制定使用规则,避免技术控制引发逆反。

青少年晨起困难是生理、心理、环境多重因素交织的复杂课题,某市示范性高中通过"三位一体"改革——调整作息时间匹配生物钟、开设生涯规划课程增强动机、改造校园晨间空间——使晨间迟到率从37%降至5.2%,这启示我们:破解难题需要家庭理解、学校改革、社会支持的系统协作,当教育真正尊重成长规律,每个清晨都可以成为充满希望的成长起点。