【开篇案例】 2023年春季,江苏某重点中学初三班主任发现班里出现"集体请假"现象:5名成绩中等的学生连续三天未到校,这些学生并非传统意义上的"问题少年",他们有的擅长编程,有的在短视频平台拥有上万粉丝,却在面对标准化考试时产生强烈抵触,这个典型案例折射出当代青少年教育选择的新趋势——在升学路径单一化的表象下,实际存在多样化的成长可能。

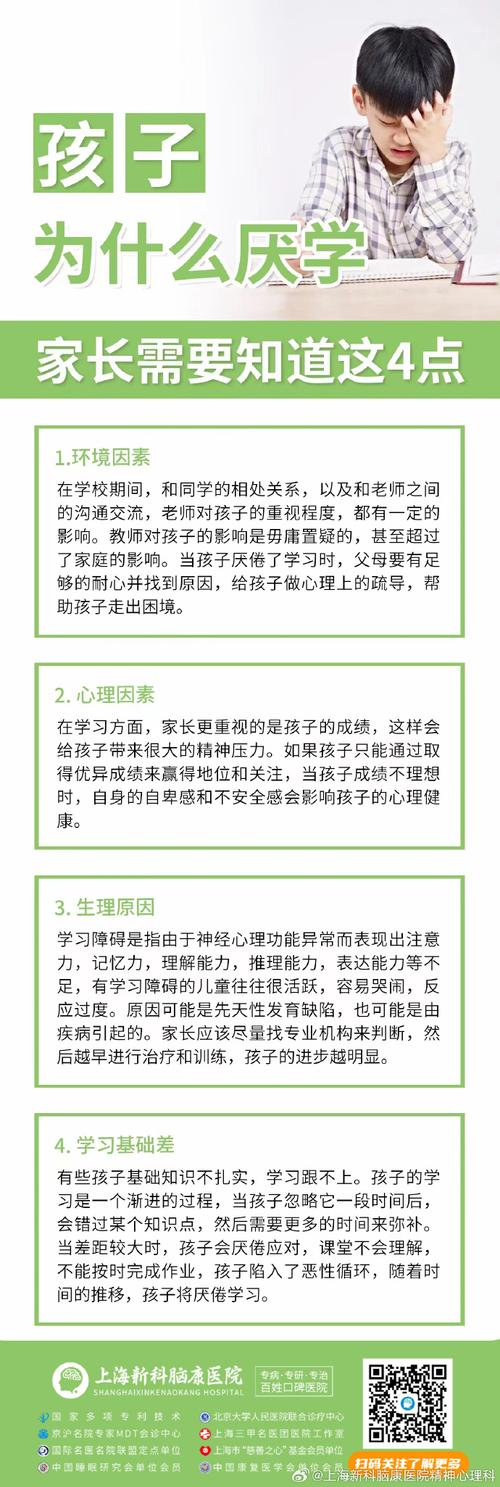

【现状剖析】 根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,初三阶段学生厌学率较其他年级高出23.6%,隐性厌学"(表面正常但内心抗拒)占比达41.3%,这种现象的深层原因值得探究:

-

认知发展层面:15岁左右正值埃里克森心理社会发展理论的"自我同一性建立期",青少年开始质疑既定道路的合理性,北京师范大学发展心理学团队研究发现,37.8%的初三学生会思考"除了考高中是否还有其他出路"。

-

教育供给层面:传统中学课程设置与数字经济时代需求存在代际差,杭州某职业体验基地调研显示,65%的厌学学生对直播电商、无人机操作等新兴职业课程表现出浓厚兴趣。

-

社会评价体系:人才评价标准正在发生结构性转变,智联招聘数据显示,2023年企业招聘中,技能证书持有者入职起薪较普通本科毕业生平均高出12.7%。

【多元路径解析】 一、职业教育新赛道 (1)贯通式培养:以广东"中高本衔接"项目为例,学生通过"中职3年+高职2年+应用本科2年"的培养模式,既能获得专业技术资格,又可取得全日制本科学历,2023年该项目毕业生平均就业率达98.6%。

(2)现代学徒制:浙江某汽车维修学校与宝马4S店合作,采用"2天在校+3天在企"的模式,学生毕业即可获得德国AHK认证证书,起薪普遍超过8000元。

艺术体育特训通道 (1)专业体校转型:上海体育学院附中创新开设电子竞技、运动康复等新兴专业,2023年全国电竞青训营选拔中,该校学生入选率高达43%。

(2)艺术升学捷径:中央美术学院附中推行"文化课+专业课"双轨制,近三年毕业生被国际艺术院校录取率稳定在35%以上。

技能认证快速通道 (1)人社部"新八级工"制度:14岁即可报考初级工,获得认证后可直接进入企业实训,深圳某智能制造企业为16岁中级工提供每月6000元生活补贴。

(2)行业认证体系:华为ICT学院面向初中毕业生开设网络工程师认证课程,通过认证者平均薪资达到当地本科毕业生1.5倍。

【家庭应对策略】

-

需求评估工具:建议家长使用霍兰德职业兴趣测试(初中版)进行科学评估,某教育机构跟踪数据显示,经过专业测评指导的学生,3年后职业满意度提升62%。

-

试错机制建立:成都某教育机构推出"职业体验夏令营",包含12个行业的30天深度体验,2023年参与者中,82%明确了发展方向。

-

学籍保留方案:多地教育局推出"弹性学籍"政策,允许学生保留学籍1-2年进行社会实践,北京某中学实施该政策后,返校学生学业进步率达73%。

【政策支持体系】

-

新职业教育法保障:2022年修订的《职业教育法》明确规定,初中毕业生享有平等的教育选择权,任何单位不得设置学历歧视条款。

-

地方扶持政策:苏州工业园区对选择智能制造专业的中职生提供每年8000元专项补贴,东莞对跨境电商实训生给予创业启动金支持。

-

国际教育衔接:德国双元制职业教育项目已在国内10个城市落地,完成培训可直接进入大众、西门子等企业的全球人才库。

【成功案例启示】 案例1:杭州男生王某,初三退学后专注短视频创作,3年内打造出200万粉丝的知识科普账号,后被中国传媒大学数字媒体专业破格录取。

案例2:重庆女生李某,选择中职护理专业期间考取日本医疗事务资格,现就职于东京某综合病院,年薪折合人民币45万元。

案例3:广州男生陈某,14岁获得华为HCIA认证,17岁成为某网络安全公司技术主管,带领团队完成多个政府信息化项目。

【教育专家建议】

-

建立"教育资产负债表":将传统升学路径与替代方案的成本收益量化比较,某咨询机构模板显示,选择职业路径的学生在25岁时净资产反超同龄本科生19%。

-

把握关键窗口期:3-5月是各地职校招生黄金期,建议家长实地考察实训基地,重点了解校企合作项目和毕业生流向。

-

构建支持系统:包括心理辅导师(处理转型焦虑)、职业规划师(制定发展路径)、学业督导员(保障基础文化素养)的三维支持体系。

【趋势展望】 教育部2023年工作要点明确提出"构建人才成长立交桥"的发展目标,未来教育体系将呈现三大特征:普职融通的课程体系、弹性化的学制管理、多元化的评价标准,在这个背景下,初中阶段的学业选择不再是单向度的冲刺,而是人生规划的第一次战略决策。

站在教育变革的历史节点,我们需要以更开放的视野重新定义"成功":它可能是职校生在国际技能大赛上的奖杯,可能是少年创客在科技展上的发明,也可能是普通劳动者在专业领域的精湛技艺,教育的终极价值,在于让每个生命都能找到绽放的方式。