金秋九月,当高一新生背着书包踏入崭新校园时,脸上往往交织着期待与忐忑,据教育研究院2023年新生适应调查显示,超过68%的高一学生在前三个月会出现不同程度的环境适应障碍,其中12%的学生因此产生持续性心理困扰,这个数据揭示了一个被长期忽视的教育命题:从初中到高中的过渡期,远比我们想象的更具挑战性。

环境适应危机的多维解析

-

学业维度:几何级增长的认知负荷 某重点高中物理组曾做过对比实验:将初中物理难题与高一基础题混编测试,结果发现新生的正确率骤降42%,这种断崖式的难度提升源于知识体系的结构性变革:从具体现象认知转向抽象理论建模,从单一知识点考察转向多学科交叉应用,当学生还在沿用初中"刷题战术"时,新课程已要求建立完整的思维导图体系。

-

社交重构:人际关系的量子跃迁 北京某示范高中班主任跟踪记录显示,开学首月学生平均要处理7.3次社交冲突,远超初中时期的2.1次,新环境打破了原有的社交惯性:朝夕相处的发小分散各地,面对来自不同初中的新同学,需要重新建立社交货币体系,此时若遭遇校园冷暴力或师生沟通障碍,极易诱发社交恐惧症。

-

心理落差:自我认知的坐标系重构 重点中学心理辅导中心的数据显示,47%的适应障碍源于"优秀者困境",这些在初中稳居年级前10%的学生,进入高中后可能瞬间滑落至中游,某学生曾在周记中写道:"以前我是老师眼中的星辰,现在却成了银河里暗淡的尘埃。"这种价值坐标的剧烈震荡,往往导致自我认同危机。

学生主体的破局之道

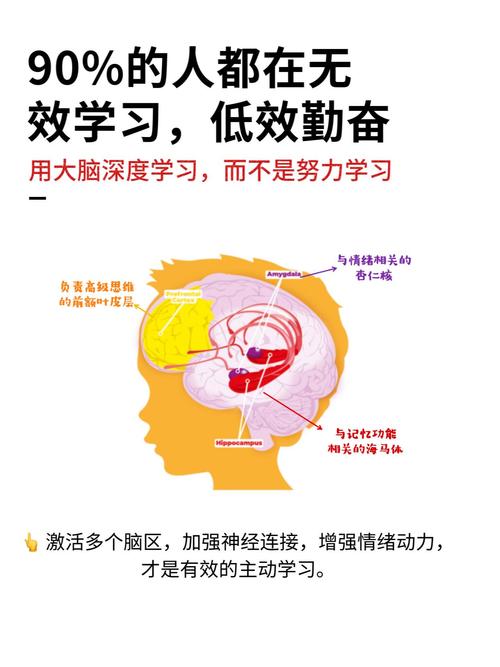

认知重塑:建立成长型思维模型 斯坦福大学Dweck教授的研究证实,具备成长型思维的学生适应成功率高出37%,具体实践包括:

- 将"我不擅长数学"转化为"我正在培养数学思维"

- 用"暂未掌握"替代"完全不懂"的心理暗示

- 建立错题本的认知升级功能,记录思维进化轨迹

时间管理的熵减策略 清华附中优秀毕业生分享的"三区时间管理法"值得借鉴:

- 绿色安全区(6:00-8:00):专注核心学科预习

- 黄色缓冲区(课间+午休):处理碎片化任务

- 红色警戒区(晚自习):进行深度学习 配合"番茄工作法"的改良应用(45分钟专注+15分钟文体活动),可提升28%的学习效能。

社交能力的渐进式培养 华师大社交训练营提出的"3×3破冰法则":

- 每日完成3次微笑问候

- 每周参与3次非学术对话

- 每月发起3次合作学习 通过量化的社交行为设计,逐步构建人际关系网络,某实验班实施该方案后,班级凝聚力指数提升61%。

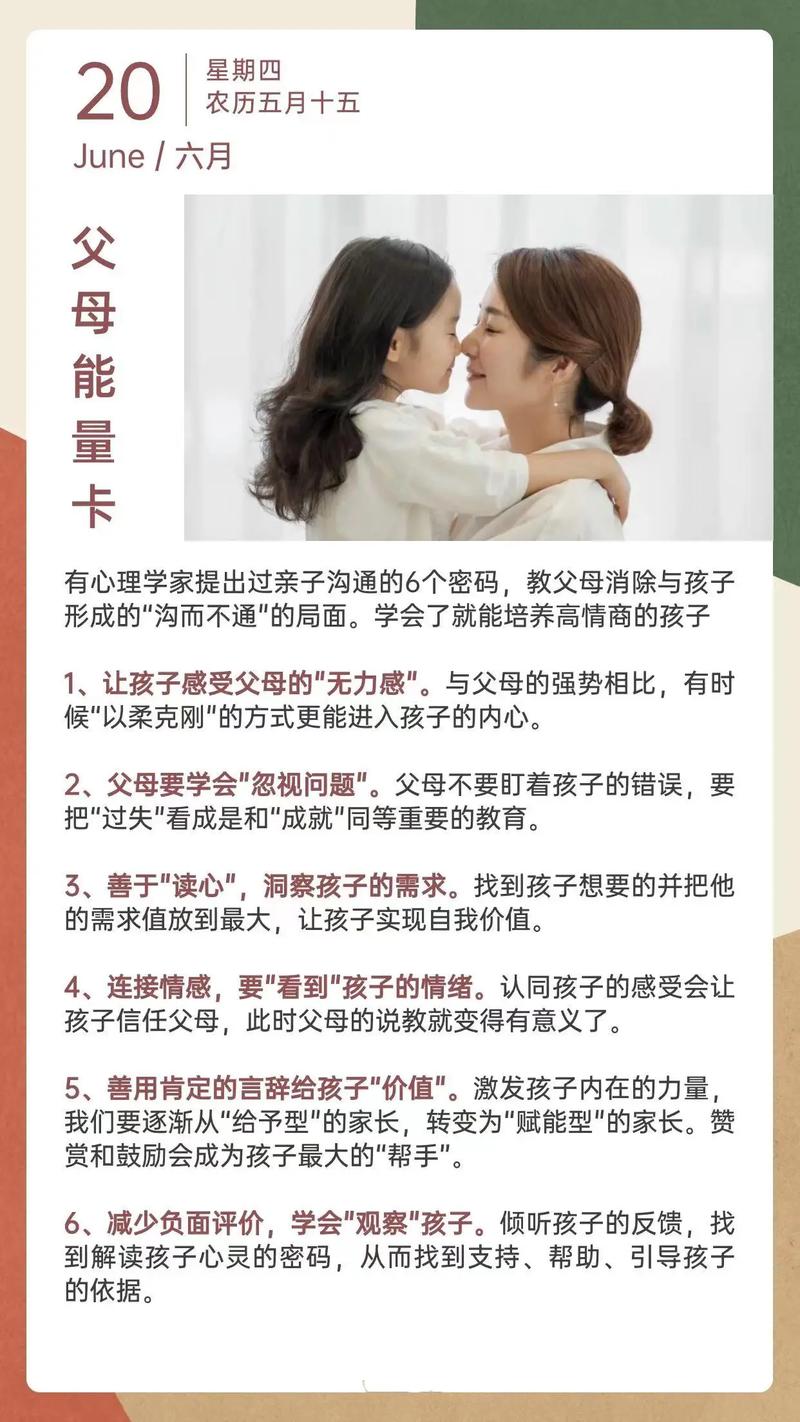

家长角色的转型路径

-

沟通范式的升级 传统质问式:"今天上课听懂了吗?" 升级为观察式:"今天哪个教学环节让你觉得特别有趣?" 通过开放式提问,建立安全的情感联结,上海家庭教育指导中心的数据显示,采用新沟通模式的家长,孩子主动倾诉率提升4倍。

-

支持系统的智慧构建 典型案例:杭州张女士为住宿女儿准备"成长百宝箱",内含:

- 情绪管理手账本(记录每日心境变化)

- 应急锦囊(包含各科教师联系方式)

- 家庭相册数字版(扫码即可观看) 这种物质准备与情感支持的结合,帮助孩子获得持续的安全感。

焦虑传导的阻断机制 家长需警惕"直升机式育儿"的副作用,建议建立:

- 情绪缓冲带(不在饭桌谈论成绩)

- 信息过滤网(选择性转达教师反馈)

- 成长容错区(允许每月1次"崩溃日")

学校生态的优化方案

教学衔接的梯度设计 南京某名校的"三级衔接课程"成效显著:

- 暑期通识课(学科思维导论)

- 开学过渡课(初高中知识锚点对接)

- 期中强化课(学习方法论工作坊) 该方案使新生第一次月考不及格率下降55%。

心理支持的立体网络 成都七中打造的"彩虹支持系统"包含:

- 蓝色预警(定期心理测评)

- 橙色干预(团体沙盘治疗)

- 红色护航(个案跟踪管理) 配合"学长导师制",实现心理问题的早发现早介入。

班级建设的文化赋能 深圳实验学校的"班级DNA工程":

- 开学破冰周(每日主题团建)

- 文化创建月(共拟班级宪章)

- 传统培育期(创立专属节日) 这种文化浸润使新生归属感提前3周形成。

适应力培养的长效机制

核心能力的持续锻造

- 元认知能力:每周进行学习策略复盘

- 情绪粒度:建立情感词汇库(从5个基础词扩展到50个精准表达)

- 心理弹性:设置渐进式挑战任务(从当众发言到辩论赛)

成长共同体的构建 北京某区推行的"跨校成长联盟",通过:

- 学科兴趣部落

- 生涯规划工坊

- 城市探索项目 打破校际壁垒,构建支持性朋辈网络。

数字化工具的合理运用 推荐三款经过教育认证的APP:

- 思维导图工具(提升知识结构化能力)

- 时间管理应用(培养自律品质)

- 正念训练软件(增强情绪调节能力) 需约定每日使用上限,防止技术依赖。

教育的本质是帮助生命完成适应性进化,当高一新生在校园长廊里第一次驻足凝望时,我们不仅要看见那个略显迷茫的身影,更要预见三年后破茧成蝶的模样,这份适应指南不是标准答案,而是点燃成长火种的引信——因为真正的教育,永远发生在师生家长共同书写的生命叙事里,让我们携手搭建这座过渡之桥,见证每个年轻生命在新征程上绽放独特的光华。