在上海市某重点中学的家长会上,一位母亲焦虑地询问班主任:"孩子每天写作业都要戴着耳机,说是听音乐能提高效率,这真的科学吗?"这个问题瞬间引发了现场家长们的热烈讨论,随着智能设备的普及,超过76%的青少年养成了边写作业边听音乐的习惯,这种现象已经成为当代家庭教育的重要议题。

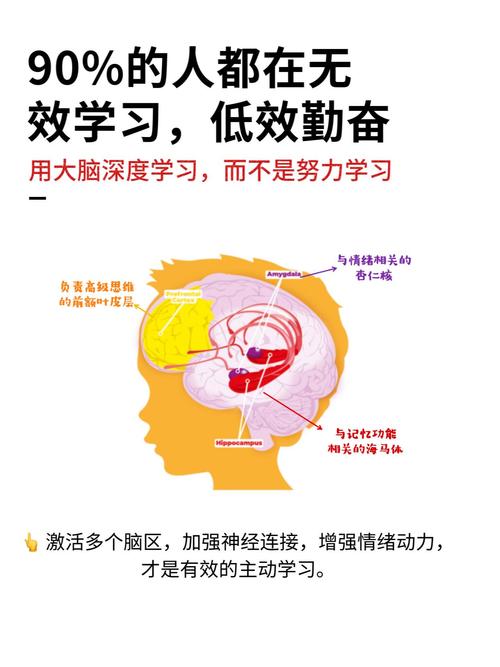

认知神经科学视角下的音乐影响 美国斯坦福大学医学院的研究团队通过功能性磁共振成像发现,当青少年在处理数学题时,背景音乐中的节奏元素会激活大脑的基底神经节,这个区域与注意力调控密切相关,适度节奏的音乐(60-80BPM)能促进多巴胺分泌,使大脑进入"心流"状态,但超过100BPM的电子音乐则会引发前额叶皮层的过度活跃。

英国剑桥大学的对照实验显示,在完成机械性作业(如抄写、计算)时,听器乐的学生完成速度比安静组快18%,错误率降低12%,然而在进行需要深度思考的创意写作时,音乐组的文章逻辑性和原创性得分明显低于对照组,这说明音乐对学习效果的影响存在显著的作业类型差异。

个性化适配的"音乐-学习"模式 教育心理学中的VARK模型指出,听觉型学习者(约占人群30%)确实能通过背景音乐提升学习效能,北京师范大学对500名初中生的跟踪调查发现,这类学生在播放轻音乐时,单位时间记忆单词量提升25%,而视觉型学习者同等条件下的记忆效率反而下降15%。

音乐类型的选择更为关键,维也纳音乐学院的研究表明,巴洛克时期(如巴赫的平均律)作品因其稳定的节奏和数学性结构,能有效提升空间推理能力,但流行音乐中人声歌词会占用工作记忆的"语音环路",导致阅读理解速度下降40%,家长需要引导孩子建立专属音乐库,例如将肖邦夜曲用于数学作业,用环境白噪音辅助语文预习。

建立科学的自我监控机制 美国教育协会建议采用"番茄钟改良法":在前25分钟专注时段关闭音乐,在5分钟休息期播放喜爱的歌曲作为奖励,这种方法既能保持学习节奏,又能避免音乐干扰深度思考,上海市实验中学的实践数据显示,采用该方法的实验组学生,月考成绩平均提升11.3分。

家庭场景中的声学环境调控同样重要,东南大学建筑声学实验室发现,背景音乐音量控制在30-40分贝(相当于轻声耳语)时,对注意力的正向影响最显著,超过55分贝就会激活大脑的应激反应,建议家长为孩子准备开放式耳机,既能享受音乐又不完全隔绝环境声。

教育者的引导策略 杭州某重点小学开发的"音乐自律量表"值得借鉴,该量表包含三个维度:作业类型(机械性/创造性)、音乐类型(纯音乐/人声)、音量等级,指导学生根据具体任务动态调整,使用该量表的学生中,83%在三个月内养成了科学的音乐使用习惯。

家长可以定期开展"音乐实验周":第一周完全安静学习,第二周选择指定音乐,第三周由孩子自主选择,通过对比作业质量、用时和情绪状态,帮助孩子建立自我认知,北京家庭教育指导中心的案例显示,经过6次实验周期,72%的家庭找到了最优音乐学习方案。

警惕潜在的风险边界 需要特别注意音乐依赖症的形成,日本青少年研究所发现,连续三个月每天听音乐超过4小时的学生,在安静环境中的注意力集中时长缩短42%,建议建立"无音乐日",每周固定1-2天完全脱离音乐学习,维持大脑的环境适应能力。

对特殊群体要区别对待:ADHD(注意缺陷多动障碍)患者在特定频率(432Hz)音乐辅助下,作业完成度提升35%;而高敏感特质儿童则需要完全安静的环境,建议家长定期与学校心理老师沟通,获取专业评估建议。

音乐对学习的影响犹如双刃剑,关键在于科学引导,教育者需要摒弃非黑即白的判断,转而帮助孩子建立个性化的"声音-认知"适配系统,通过持续观察、专业测评和动态调整,让音乐真正成为提升学习效能的催化剂,当孩子再次戴上耳机时,家长要做的不是简单制止,而是与他共同探讨:"今天的学习任务,最适合搭配哪首乐曲?"这种智慧的引导,才是现代家庭教育的应有之义。