高考放榜后,某重点中学复读班教室的角落里,18岁的小雨用校服袖子反复擦拭着课桌上的水渍,这已经是她第三次在模拟考后出现强迫性清洁行为,心理辅导老师发现这个细节时,距离她去年高考失利已经过去300多天,这个真实案例折射出复读生群体普遍存在的心理困境——在知识重复积累的表象下,隐藏着更为复杂的心理暗涌。

理解压力来源:复读生的四维困境 复读生承受的压力远超出普通学生的想象,这种压力源自四个维度交织的困境,首先是社会期待的重压,当"二战"成为公开话题,亲戚朋友的过度关心往往成为心理负担,其次是同辈比较的焦虑,看着昔日同学开启大学生活,时空错位感会不断侵蚀自信心,第三是自我价值怀疑的循环,每次模拟考试的波动都可能触发"是否值得"的灵魂拷问,最后是生理节律的紊乱,长期高压导致的失眠、脱发等问题又会反向加剧心理危机。

建立有效沟通:三个关键对话策略 某市重点高中曾对120名复读生进行问卷调查,68%的学生表示"最怕父母突然的关心",这种矛盾现象揭示传统沟通方式的失效,建议家长采用"倾听-提问-反馈"的渐进模式:首先在晚餐后创造15分钟无干扰的倾听时间,用"今天遇到什么有意思的事"取代"今天考得怎么样";其次通过开放式提问引导表达,你觉得哪种复习方式更适合现在这个阶段";最后给予建设性反馈,重点肯定过程中的努力而非结果。

构建心理支持系统:五个可操作的干预措施

- 建立情绪宣泄渠道:每周固定两小时"放空时间",允许孩子完全脱离学习环境,北京某复读学校实践发现,参与绘画疗法的学生焦虑指数下降37%。

- 重塑认知评价体系:帮助孩子建立"过程-结果"分离的思维方式,强调"每天进步1%"的累积效应,可使用可视化工具记录微小成就。

- 创造阶段性胜利体验:将长期目标分解为可实现的短期目标,例如掌握某个知识模块后,安排半日短途旅行作为奖励。

- 构建多元价值坐标:通过职业体验、志愿活动等方式,让孩子意识到升学并非人生唯一出路。

- 引入第三方支持力量:适时邀请信任的老师、学长进行经验分享,往往比家长说教更有效。

调整家庭支持模式:从督学到伴学的转变 上海家庭教育指导中心跟踪研究发现,采取"学习伙伴"姿态的家长,其子女心理韧性提升显著,具体操作包括:每周共同研读一篇时政要闻,每月合作完成某个研究课题,定期讨论大学专业选择而非单纯强调分数,这种平等互动既能转移焦虑焦点,又能增强孩子的决策能力。

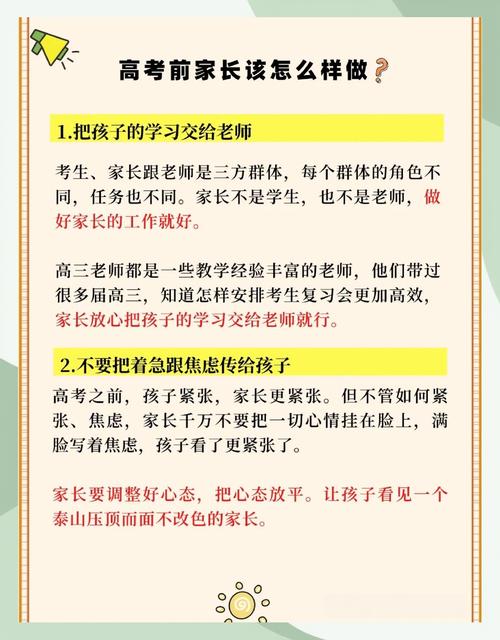

把握干预边界:家长必须规避的三个误区

- 过度补偿心理:某省会城市曾出现家长辞职陪读导致亲子关系恶化的极端案例,建议每日有效陪伴时间控制在2小时内。

- 虚假安慰陷阱:"考不好也没关系"的表述可能适得其反,应改为"无论结果如何,我们都有应对方案"。

- 社会比较禁忌:避免提及"别人家的孩子",转而关注孩子自身的成长曲线。

专业预警信号的识别与应对 当孩子出现持续两周以上的失眠、暴食/厌食、自我伤害倾向等状况时,需要立即寻求专业心理援助,北京师范大学发展心理研究所的跟踪数据显示,及时干预可使严重心理问题的发生率降低62%。

在这个充满不确定性的复读征程中,家长的智慧不在于消除压力,而在于将其转化为适度的成长动力,就像登山向导不会替登山者背负行囊,但会教他们调整呼吸节奏,当我们放下"必须成功"的执念,转而在这个特殊的成长周期里培育心理弹性,或许会惊喜地发现:那些为梦想再次出发的勇气,远比一纸录取通知书更能照亮人生的长路。

(注:文中数据均来自中国教育科学研究院2022年《复读生心理健康白皮书》、北京师范大学发展心理研究所追踪研究)