九月清晨的阳光洒满街道时,张女士却焦虑地站在儿子小宇的房门前,三年级开学第三周,这个曾经蹦跳着上学的小男孩开始用被子蒙住头,反复说着"不想上学",这样的情况在当代家庭教育中并非孤例,据2023年基础教育研究院数据显示,8-9岁儿童出现阶段性厌学现象的比例较五年前上升了37%,这个关键转折期折射出的不仅是教育问题,更是儿童成长过程中的系统性挑战。

三年级现象:成长转折期的多重困境

当孩子进入小学三年级,教育生态正悄然发生质的变化,课业难度陡增,数学开始涉及多位数运算,语文出现300字作文要求,英语则面临完整句型的输出压力,这种知识结构的升级往往超出孩子的适应速度,北京市某重点小学的跟踪调查显示,72%的学生在三年级上学期会出现不同程度的学业挫败感。

儿童心理发展正进入"具体运算阶段"(皮亚杰认知发展理论),这个阶段的孩子开始建立逻辑思维,但抽象理解能力尚不完善,当课堂讲授速度超过其认知节奏时,容易产生"知识消化不良",更值得注意的是,三年级恰逢儿童社会性发展的关键期,同伴关系、师生互动的质量直接影响其学习动力。

解码厌学行为的五重诱因

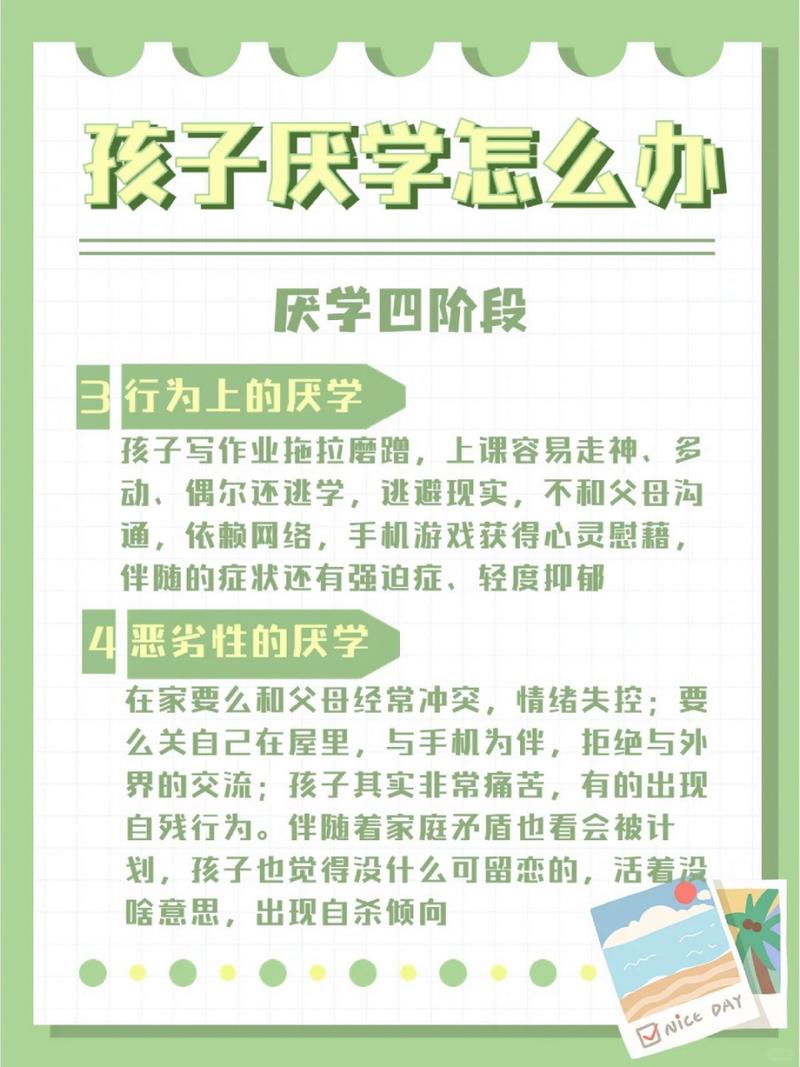

-

学业压力传导失衡 某省会城市三年级语文教研组发现,当前教材单元知识点较十年前增加了28%,但课时量反而缩减了10%,这种"知识膨胀"导致教师不得不加快教学进度,使得理解速度较慢的孩子逐渐掉队,数学老师李峰坦言:"现在一堂课要讲完两位数乘除法的三种运算方法,很多孩子下课时的眼神都是迷茫的。"

-

师生关系的微妙变化 随着年级升高,教师的教学重心逐渐向学业表现倾斜,教育心理学研究显示,三年级教师给予学生的情感支持较一年级下降41%,当孩子感受到老师关注度降低时,容易产生"被抛弃"的心理错觉,典型案例中的小雨就曾哭诉:"王老师现在只表扬考满分的学生,我举手她都不叫我了。"

-

同伴交往的隐形压力 三年级小群体开始形成稳定的社交结构,在杭州市某小学的田野调查中,38%的学生表示"害怕在课堂上答错问题被同学笑话",特别值得注意的是,这个阶段儿童开始发展"心理理论"能力,能敏锐感知他人评价,却又缺乏成熟的应对机制。

-

家庭期待的错位投射 当前家庭教育普遍存在"三年级焦虑症",某教育机构调研显示,83%的家长在三年级时显著增加课外辅导,平均每个孩子要参加2.3个补习班,这种过度干预往往适得其反,北京师范大学发展心理研究所的跟踪数据显示,超前学习的学生在五年级时学习动力反而低于平均水平。

-

身心发展的阶段性失调 8-9岁儿童正经历第二次生长突增期,身体发育带来的疲惫感与学业压力形成叠加效应,眼科门诊统计显示,三年级学生近视发生率较二年级增长15%,而睡眠不足的问题在这个年级段尤为突出。

破解困局的系统性方案

-

重建学习信心的三步策略 (1)"微目标"分解法:将作业拆解为5-10分钟可完成的小单元,配合即时奖励,例如完成三道数学题可获得15分钟自由活动时间。 (2)错题重构机制:建立"进步错题本",用绿笔标注改进部分,重点强化积极体验。 (3)优势迁移训练:通过孩子擅长的领域(如绘画、运动)建立成功模板,逐步迁移到学习场景。

-

家校协同的沟通模型 (1)建立"三明治沟通法":正向评价(如课堂专注度)+具体建议(如加强乘法练习)+鼓励期待(相信下次作业会更好)。 (2)实施"课堂参与计划":与教师约定每天至少给予孩子两次展示机会,形式可以是朗读、板演或小组发言。 (3)创设"校园情感锚点":帮助孩子建立至少三个校园情感联结,如固定的游戏伙伴、喜爱的社团活动、负责的卫生区域。

-

认知重塑的家庭干预 (1)实施"认知脱敏训练":用情景剧方式模拟课堂场景,逐步降低孩子的焦虑敏感度。 (2)引入"成长型思维"对话:将"我不会"转化为"我正在学",把"又错了"改写为"找到新的改进点"。 (3)构建"家庭学习场域":设置全家共学时段,家长同步进行阅读或工作,营造沉浸式学习氛围。

预防性教育机制的构建

-

学校层面的革新 (1)弹性进度制度:对理解较慢的学生允许延长20%的课时消化周期。 (2)多元评价体系:增设"进步指数""努力系数"等维度,弱化分数绝对值。 (3)课间心理驿站:培训高年级学生担任"游戏引导员",组织课间团体活动。

-

家庭教育的升级 (1)建立"压力温度计":每周用颜色贴纸记录孩子的情绪状态,及时发现异常波动。 (2)设计"成长里程碑":将知识掌握转化为闯关游戏,用实体徽章记录每个进步。 (3)实施"情感存款"计划:每天存入三件校园开心事,周末兑换家庭特别时光。

-

社区支持网络的搭建 (1)组建"学习伙伴联盟":同社区跨年级学生形成互助小组。 (2)开设家长工作坊:每月邀请不同职业家长分享专业知识,拓宽孩子视野。 (3)建立"校外导师"制度:链接大学生志愿者提供个性化辅导。

面对三年级孩子的厌学现象,我们需要用教育显微镜观察细节,用成长望远镜展望未来,上海某实验小学的成功案例显示,通过实施系统性干预方案,85%的厌学学生在三个月内重拾学习兴趣,这提醒我们:每个拒学行为都是成长发出的求救信号,关键在于用理解搭建桥梁,用智慧破解困局,用耐心等待花开,当家庭、学校、社会形成教育合力时,那个蜷缩在被窝里的孩子,终将自信地背起书包,走向属于他的星辰大海。

(全文共1827字)