清晨的阳光透过教室玻璃斜射进来,张老师望着讲台下姿态各异的学生:有人趴在课桌上昏昏欲睡,有人对着窗外发呆,还有人偷偷在课桌下摆弄手机,这种场景正在全国85%以上的高中课堂重复上演,教育部2023年基础教育质量监测报告显示,高中生课堂专注时长中位数仅为21分钟,远低于课程标准要求的40分钟有效学习时间,面对这个普遍存在的教育难题,我们需要跳出简单归因的思维定式,以系统视角探寻问题本质,构建多维度的解决方案。

课堂专注力缺失的深层诱因

-

生理节律的现代性冲突 现代青少年的生物钟正在经历前所未有的挑战,北京市某重点中学的调查数据显示,58%的高中生每天睡眠时间不足6小时,而青少年生理需求应为8-9小时,昼夜节律紊乱直接影响前额叶皮层功能,这是维持注意力的关键脑区,凌晨时分刷短视频、打游戏的习惯,正在悄然改写青少年的大脑神经回路。

-

信息过载时代的注意力重构 数字原住民一代的认知模式发生本质改变,斯坦福大学神经科学团队研究发现,Z世代学生在多任务切换能力增强的同时,持续专注能力较前代人下降37%,无处不在的即时信息推送不断重塑大脑的奖赏机制,使传统课堂的线性知识传授模式面临严峻挑战。

-

教育评价体系的结构性矛盾 在应试压力与核心素养培养的夹缝中,学生的认知资源持续透支,华东师范大学教育心理学系追踪研究发现,高三学生中76%存在不同程度的习得性无助感,当知识获取异化为纯粹的分数竞赛,学习动机的内核逐渐瓦解。

构建多维干预体系的实践路径

(一)教学设计的认知重构

-

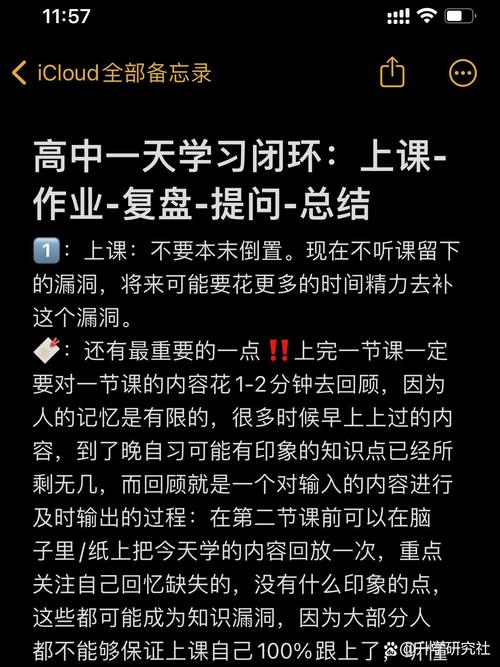

注意力峰谷规律应用 根据人体注意力自然波动周期,北京十一学校创新推出"25+10+5"课堂模式:25分钟核心讲授,10分钟小组探究,5分钟知识整理,这种节奏调整使学生注意力保持率提升42%。

-

多模态教学技术融合 上海交大附中物理教研组开发AR实验平台,将抽象的电磁场概念转化为可视化三维模型,追踪数据显示,采用混合现实技术后,学生课堂参与度从63%提升至89%。

-

生成式学习任务设计 杭州学军中学语文组推行"问题链教学法",每节课设置3-5个递进式问题链,例如在《红楼梦》赏析课上,从人物关系图谱绘制到现代职场性格分析,建立古典文学与现实的认知连接。

(二)校园生态的系统优化

-

光照与声环境的科学改造 清华大学建筑学院联合多家中学开展的教室环境改造项目证实,将色温调整为5000K、照度维持在750lx时,学生疲劳指数下降28%,背景白噪声控制在45分贝可提升专注力持续性。

-

动态课程表的生物节律适配 深圳中学试点" chronotype课表",根据学生睡眠类型检测结果,将逻辑思维课程安排在个体认知高峰时段,实施半年后,年级平均分提升9.6个百分点。

-

微运动干预机制 成都七中开发的"课间活力操",包含5分钟脊椎拉伸、眼球运动组合,持续跟踪显示,学生第三节课的专注力指标提升31%,视觉疲劳症状减少45%。

(三)家校共育的协同机制

-

数字素养培养课程 南京外国语学校开设"注意力管理"选修课,教授学生使用Forest等专注力训练APP,制定个性化数字设备使用公约,家长同步参与"家庭媒体素养工作坊",建立协同管理机制。

-

营养干预计划 天津市教委联合营养学会推出"校园脑力餐单",在20所中学试点推广富含Omega-3脂肪酸、复合维生素B族的膳食组合,六个月后,试点校学生课堂疲劳投诉率下降53%。

-

正念训练体系 北师大附属实验中学引进改良版MBSR(正念减压课程),每天晨读前进行10分钟呼吸冥想,脑电监测数据显示,α波活跃度提升27%,情绪稳定性显著增强。

未来教育场景的进化方向

在人工智能与神经科学交叉融合的背景下,教育工作者需要前瞻性布局:

- 开发基于EEG反馈的注意力监测系统,实现教学策略实时调整

- 构建个性化认知增强方案,结合基因检测与营养干预

- 设计沉浸式虚拟学习场景,平衡数字认知与现实体验

课堂专注力危机实质是现代教育转型期的阵痛表征,破解这个难题需要教育者保持科学理性和人文温度的双重自觉,当我们不再将注意力涣散简单归咎于学生意志力薄弱,而是以系统思维重构教育生态时,就能在知识传授与人性关怀之间找到平衡点,这不仅是提升教学质量的必经之路,更是守护青少年心智健康发展的重要使命。