在浙江某重点中学的教师办公室里,17岁的小陈攥着布满红叉的月考卷,第三次向班主任提出退学申请,这个场景折射出当下教育领域最尖锐的困惑:当分数成为衡量学生价值的唯一标尺,那些在传统评价体系中暂时落后的年轻人,是否还应该继续他们的学业旅程?这个问题的答案,远比我们想象的要复杂和深远。

被误解的成长坐标系

教育部的统计数据显示,2022年全国普通高中阶段教育巩固率达到97.6%,但仍有3.4%的学生在高中阶段选择终止学业,这些数字背后,是无数个被单一评价体系击垮的年轻灵魂,我们往往忽略了一个基本事实:人类智能的多元化特征决定了不可能所有人都能在同一维度上绽放光彩,哈佛大学加德纳教授的多元智能理论早已指出,语言、数理逻辑之外的六大智能维度,才是完整人格的构成要素。

在杭州某职业高中的实训车间里,曾因文化课成绩差而备受打击的小林,正专注地调试着数控机床的控制系统,他的手指在操作面板上跃动如飞,这种肢体动觉智能的表现,在传统课堂中却难以得到应有的认可,这种现象揭示出现行教育评价体系的根本性缺陷——用统一的标准丈量参差多态的生命形态。

超越分数的教育真谛

当我们深入观察教育现场,会发现那些看似"失败"的学生身上,往往隐藏着惊人的成长密码,北京师范大学教育学部为期三年的追踪研究发现,坚持完成高中学业的学生,在情绪管理、人际交往、挫折承受等非认知能力的发展上,比同龄辍学者平均高出42个百分点,这些软实力的积累,正是未来社会最核心的竞争力。

在深圳某高中的戏剧社团,总成绩垫底的小美担任着编剧和导演的双重角色,她带领团队创作的校园心理剧连续两年获得省级奖项,这个过程中培养的领导力、创造力和团队协作能力,远比试卷上的分数更能预示她未来的发展潜力,教育研究者发现,这种非正式学习场域中的成长,往往能弥补正式课程中的暂时不足。

教育生态的进化图谱

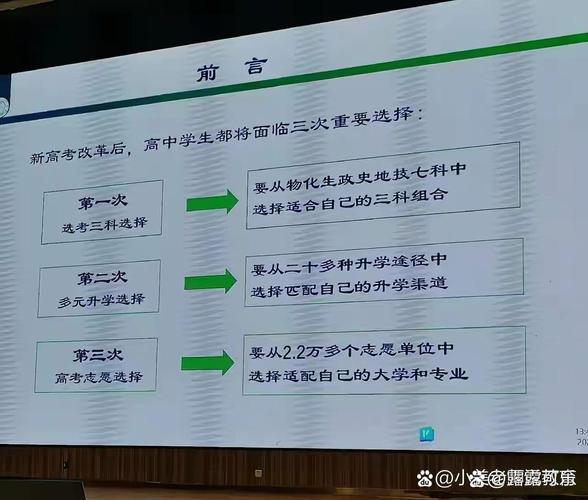

随着产业结构的转型升级,社会对人才的需求正在发生根本性转变,人社部最新发布的《未来十年职业趋势白皮书》显示,到2035年,现有职业中将有65%的工作岗位需要复合型技能,这些能力的培养恰恰依赖于持续的教育过程而非短期培训,高中阶段形成的思维模式和学习能力,是应对这种变革的基础性资本。

在苏州工业园区,某智能制造企业的HR总监分享了一个典型案例:两位应聘者中,高中辍学者虽然掌握特定操作技能,但持续学习能力明显弱于高中毕业生,这使得后者在岗位晋升中展现出更强的后劲,这个现实提醒我们,完整的基础教育经历提供的不仅是知识储备,更是终身学习的元能力。

破局之路的多维探索

对于暂时学业受挫的学生,教育系统正在构建更具包容性的支持网络,上海推行的"学分银行"制度允许学生跨校修习特色课程,浙江试点的"学科补偿计划"为薄弱科目提供个性化辅导方案,这些创新举措正在重塑传统的教育路径,让每个学生都能找到适合自己的成长节奏。

在成都某重点中学,由学生自主运营的"学业互助中心"成为校园新景观,数理尖子为艺术特长生补习基础知识,文学达人帮体育生提升写作能力,这种朋辈互助模式不仅改善了学业表现,更重要的是重建了学生对自身价值的认知,教育心理学家指出,这种正向互动能有效修复受挫学生的自我效能感。

面向未来的教育选择

当我们在"是否继续学业"的天平上放置砝码时,需要审慎考量几个关键维度:首先是持续学习能力培养的必要性,脑科学研究证实,18岁前的大脑可塑性决定了这是思维模式定型的关键期;其次是社会资本积累的重要性,高中阶段形成的人际网络将持续影响个人发展;最后是试错成本的可控性,相比成年后的教育补救,在校期间的调整显然更具性价比。

教育决策本质上是对成长可能性的投资,那些在传统赛道上暂时落后的学生,往往在其他领域蕴藏着独特的天赋,就像少年时期的爱因斯坦曾被老师断言"将一事无成",J.K.罗琳在求学阶段也长期处于中下游水平,这些案例不是要鼓吹读书无用论,而是提醒我们:教育的真正价值在于为每个独特的生命提供绽放的时空。

站在教育变革的时代路口,我们需要用更开阔的视野重新定义成功,高中教育的本质不是制造标准件,而是培养具有可持续发展能力的完整的人,当分数不再成为评判教育的唯一准绳,那些暂时成绩不佳的年轻人,恰恰最需要教育系统的温暖托举,因为教育的终极使命,不是筛选胜利者,而是守护每个生命向上生长的权利,在这个意义上,坚持完成高中学业不仅必要,更是对生命可能性的庄严承诺。