【现状篇:被焦虑裹挟的课外辅导热潮】 根据教育部2023年基础教育调查报告显示,全国初一学生参与课外辅导的比例达67.8%,其中北上广深等一线城市更突破80%,在杭州某重点中学的家长座谈会上,一位母亲坦言:"看到邻居孩子每天辗转三个补习班,我凌晨两点还在研究辅导机构的课程表。"这种普遍存在的教育焦虑,折射出现代家长对初中关键期的集体性恐慌。

【解析篇:初一学生的特殊性分析】 处于12-14岁青春期的初一学生,正经历着人生最剧烈的身心变化,脑科学研究表明,此时前额叶皮层的发育进入关键阶段,直接影响着自主学习能力的形成,学习内容发生质的转变:数学开始涉及几何证明与代数运算,语文阅读理解难度陡增40%,英语词汇量要求较小学翻倍,北京师范大学教育系跟踪研究发现,能顺利完成"被动学习"到"主动探究"转变的学生,其初三学业表现普遍优于同龄人34%。

【争议篇:辅导班利弊的客观审视】 某知名辅导机构宣称的"超前教学"模式,确实能让部分学生在月考中快速提分,但上海教育研究院的追踪数据显示,这类学生在初二下学期开始出现明显的"知识透支"现象,更值得警惕的是,过量辅导正在侵蚀学生的核心素养:某市重点中学的调研显示,参加3个以上辅导班的学生,其时间管理能力评分比普通学生低28%,创新思维测试得分低19%。

【决策篇:科学选择的五大维度】

- 学业评估:建议家长先与班主任进行深度沟通,重点分析孩子的"知识断层点",如某学生数学单元考得85分,经分析发现失分集中在"数轴应用"模块,则针对性补强比全面补习更有效。

- 心理测评:广州青少年发展中心的案例显示,有完美主义倾向的学生参加辅导班后焦虑指数上升42%,这类孩子更适合在校本课程中建立自信。

- 时间规划:教育专家建议遵循"631原则"——60%校本学习,30%自主发展,10%查缺补漏,每天额外学习时长不宜超过90分钟。

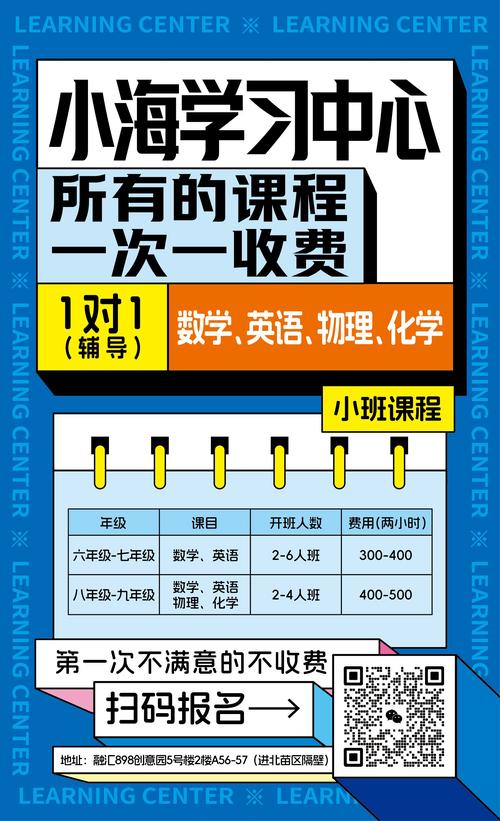

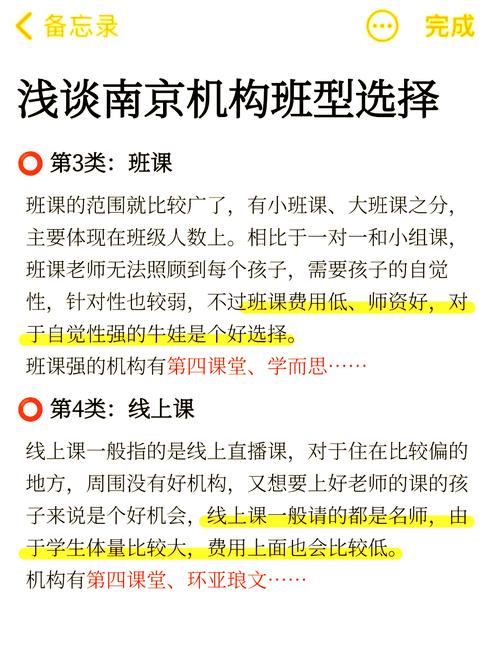

- 机构鉴别:合格辅导机构应具备"三有"特征:有分层教学方案、有心理辅导机制、有过程性评估体系,警惕那些强调"快速提分""内部真题"的营销话术。

- 替代方案:实践证明,组建4-6人的学科互助小组,其长期效果优于个体辅导,某实验中学的"学习共同体"项目,使参与学生的解决问题能力提升27%。

【实践篇:三类典型学生的培养方案】 案例一:适应不良型 刚升入初中的小雨出现数学滑坡,经评估发现是思维方式未能及时转换,教师建议家长暂停课外辅导,通过"每日三道思维拓展题+错题可视化分析"的方式,两个月后成绩稳步回升至班级中上游。

优势保持型 在小学就是英语尖子生的小林,家长选择用辅导班时间参与模联社团,这种"扬长教育"使其在市级英语辩论赛获奖,同时带动其他学科学习效率提升。

基础薄弱型 来自务工家庭的小张存在明显的知识漏洞,教师团队为其定制"双师辅导"方案:学校教师负责知识重构,大学生志愿者进行方法指导,一个学期后,该生不仅成绩提升,更养成了自主制定学习计划的习惯。

【趋势篇:新时代教育的本质回归】 日本教育学会2023年度报告指出:过度依赖课外辅导的国家,其15岁学生的团队协作能力普遍低于国际平均水平,这提醒我们,初中阶段的核心任务不应局限于知识获取,更要完成三个奠基工程:建立系统化的学习方法论,培养可持续的学习内驱力,形成健康的人际交往模式。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当我们在讨论是否需要上辅导班时,本质上是在思考如何让每个孩子都能在适合自己的节奏里,完成从"被动接受"到"主动成长"的蜕变,这个答案,或许就藏在每天放学路上的一次师生畅谈里,在周末家庭读书会的思想碰撞中,在运动场上挥洒汗水的青春身影间,教育的真谛,永远在于唤醒而非塑造,在于点燃而非填鸭。