初春的清晨,某重点中学心理咨询室的门被轻轻推开,14岁的小雨垂着头走进来,校服袖口沾着未干的泪痕,这个曾经蝉联年级前十的优等生,此刻用沙哑的声音说:"老师,我真的不想上学了。"这样的场景在全国各地的中学校园里反复上演,据教育部2023年调研数据显示,初中阶段厌学情绪发生率已达32.7%,较五年前上升了11个百分点,这个数字背后,是无数个像小雨这样陷入迷茫的青春脸庞。

厌学表象下的深层裂痕 在办公桌前批改作业的王老师发现,最近班上迟交作业的学生明显增多,当他在班会上问及原因时,后排传来小声嘀咕:"写了也不会,有什么意义?"这种弥漫性的无力感,正是当代初中生厌学的典型特征,不同于单纯的偷懒懈怠,真正的厌学情绪往往呈现三个渐进阶段:最初是学习兴趣减退,表现为上课走神、作业应付;中期出现情绪抵触,可能伴有逃课、装病等行为;最终发展为价值否定,产生"读书无用"的认知偏差。

解构厌学的五重压力源

-

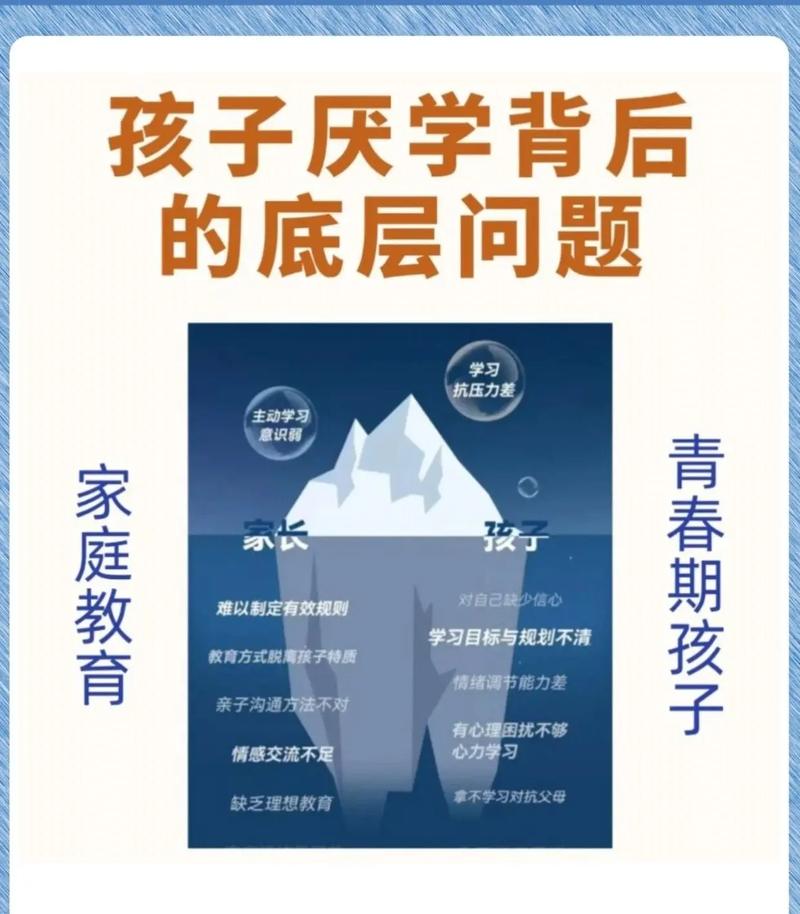

生理剧变与心理断崖 初中生正处于大脑前额叶快速发育期,这个掌管理性决策的脑区要到25岁才完全成熟,性激素分泌量骤增300%-500%,导致情绪调节能力如过山车般起伏,小张同学的经历颇具代表性:原本温顺的他突然变得暴躁易怒,某天因数学公式记不住,竟将课本撕得粉碎。

-

知识断层与评价焦虑 初中课程难度呈几何级数增长,单是数学就从具体运算跨越到抽象思维,当学生无法在单位时间内完成认知跃迁,就会形成"习得性无助",重点中学的调查显示,63%的厌学案例始发于初二物理、几何等学科的突然掉队。

-

家庭沟通的错位密码 "我每天工作14小时供你读书,你就考这点分?"这类指责性沟通正在摧毁亲子关系,北京师范大学的追踪研究发现,采用"结果导向"沟通的家庭,子女厌学风险是"过程关怀"型家庭的2.8倍,更隐蔽的伤害来自"情感绑架"——"你不好好学习对得起谁?"

-

同伴关系的隐形战场 班级座位分布往往暗藏社交密码,转学生小林在日记里写道:"他们聊的游戏、漫画我都不懂,就像透明人。"青春期特有的归属感需求若得不到满足,可能演变为对校园生活的全面抵触,某市青少年心理热线数据显示,因人际关系引发的厌学咨询占比达41%。

-

价值体系的时代碰撞 短视频平台上的"00后CEO"与教室里的三角函数激烈碰撞,当"读书改变命运"的传统叙事遭遇"网红经济"的现实冲击,认知协调失衡在所难免,更需警惕的是算法推送制造的"信息茧房",可能让青少年陷入反智主义的认知陷阱。

破局之道的系统构建

-

家庭沟通的重建工程 在杭州某社区的家庭工作坊里,心理导师正在演示"三明治沟通法":先肯定孩子熬夜完成手工作品的坚持精神(共情层),再讨论如何将这种毅力用于学习(建议层),最后约定周末去科技馆奖励(激励层),这种非暴力沟通模式使该社区亲子冲突下降57%。

-

学习动机的唤醒策略 上海某初中推出的"学科探索月"令人耳目一新:数学老师带学生计算奶茶店盈亏,语文课改编流行歌曲学修辞,化学实验室飘出蛋糕香气,当知识回归生活本质,该校平均出勤率提升至98.6%。

-

压力管理的工具包 清华附中开发的"压力温度计"量表正在全国推广,学生每周用红黄绿三色标记各科状态,配套的"学术急救站"由学长学姐组成,采用PBL(问题导向学习)模式进行帮扶,实施该体系后,学生求助意愿提升4倍。

-

校园生态的柔性改造 成都某中学将下午第一节设为"自主时光",学生可选择社团活动、冥想休息或教师答疑,图书馆开辟"树洞信箱",由心理委员和教师组成解忧团队,这些改变使该校三年内厌学率下降39%。

-

专业干预的安全网 当厌学发展为躯体症状(持续头痛、失眠)或行为异常(自伤倾向),就需要启动专业干预,北京回龙观医院青少年门诊采用"生理-心理-社会"三维评估法,配合家庭治疗和认知行为训练,成功帮助87%的严重厌学学生重返校园。

教育本质的再思考 在深圳某校的银杏树下,校长正与几个"逃课"学生观察蚂蚁搬家。"你们发现吗?工蚁觅食的路径看似杂乱,实则遵循信息素指引。"他缓缓说道,"成长也该有自己的节奏。"这场即兴的生物课,后来催生出该校的"动态课表"制度。

厌学不是青春的绝症,而是成长的哨音,当我们用系统思维替代简单归因,用科学方法置换经验主义,用全人理念超越分数崇拜,那些迷茫的青春终将找到破茧而出的力量,教育的真谛,不在于填满水桶,而在于点燃火种——这需要家庭、学校、社会形成温暖的火塘,让每个年轻的生命都能在适度的温热中,找到属于自己的燃烧方式。

(全文共1372字)