七月的阳光透过教室窗户斜射进来,在李小明的课桌上投下斑驳的光影,这个15岁的少年正机械地转着手中的铅笔,讲台上老师关于中考志愿填报的讲解仿佛来自遥远的地方,自从初二那年参加职业学校开放日后,那个困扰他两年的问题愈发清晰:我真的必须上高中吗?

教育焦虑背后的深层叩问

在传统教育观念根深蒂固的中国社会,"必须上高中考大学"的思维定式正面临新一代的挑战,教育部2022年数据显示,全国初中毕业生升学率达98.6%,但其中有近40%选择进入职业院校,这个数字背后,是无数个像李小明这样的灵魂在叩问:教育的本质究竟是什么?

北京师范大学教育学部教授王明辉指出:"当前的教育焦虑实质上是工业化教育模式与个性化成长需求之间的冲突,每个孩子都有独特的成长密码,关键在于找到开启这个密码的钥匙。"某重点中学心理教师张莉的咨询记录显示,超过60%的高中生存在不同程度的厌学情绪,其中约15%明确表示"后悔选择普通高中"。

十字路口的多元选择图景

在浙江杭州,17岁的周雨薇正在茶艺实训室专注地练习宋代点茶技艺,两年前中考失利后,她选择进入当地旅游职业学校的茶文化专业。"刚开始父母坚决反对,但现在他们为我能参加国际茶文化交流而骄傲。"说话时,她正在准备赴日本参加茶道展演的行李。

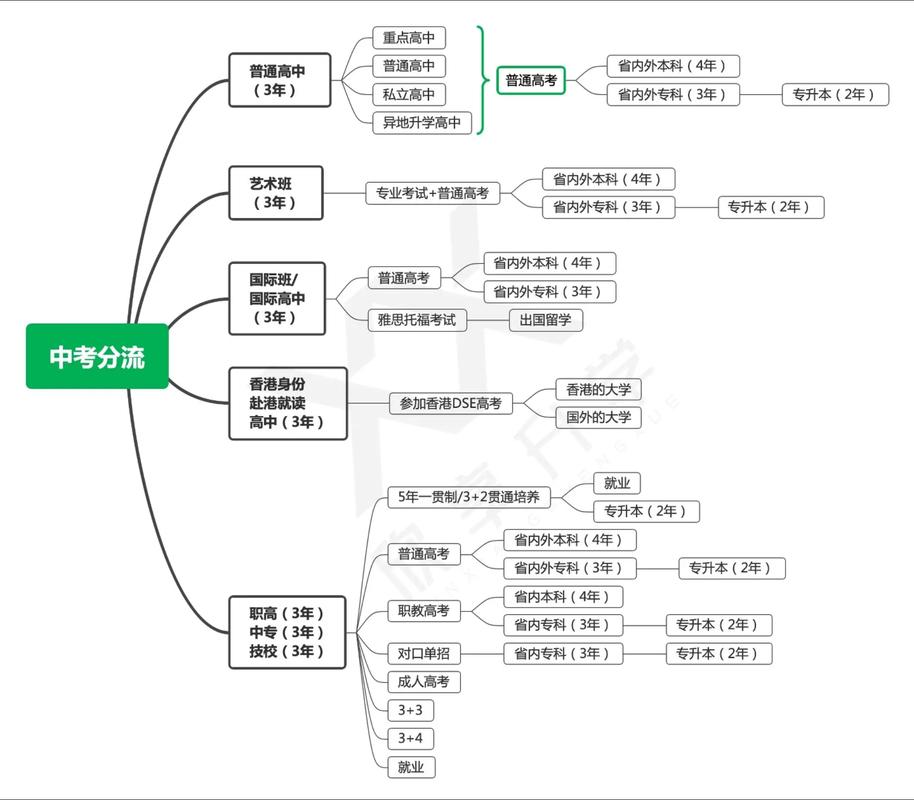

这样的故事并非个例,现代职业教育体系已构建起立体化的发展通道:

- 中高职贯通培养:全国已有2000余所中职学校与高职院校建立"3+2"培养模式

- 职教高考制度:2022年山东省通过职教高考升入本科院校的学生达1.5万人

- 技能大师工作室:教育部认定的1200个国家级技能大师工作室,为职校生提供顶级技术指导

在广东佛山,智能制造专业的学生尚未毕业就被当地企业预定;在江苏苏州,工艺美术学校的毕业生创办的工作室年营收超百万,这些案例正在重塑社会对职业教育的认知。

走出迷雾的决策方法论

面对人生第一次重大选择,学生和家长需要建立科学的决策模型:

- 能力矩阵分析:通过霍兰德职业兴趣测试、加德纳多元智能测评等工具,建立个人能力图谱

- 行业趋势研判:结合《制造业人才发展规划指南》等政策文件,分析未来5-10年的人才需求

- 成长路径模拟:绘制不同选择下的发展路线图,包括时间成本、经济投入、预期回报等维度

心理咨询师杨芳建议:"与其纠结于选择本身,不如培养孩子的决策能力,组织家庭会议、开展职业体验、制作决策清单,这些过程比结果更重要。"

家长的智慧:从焦虑到赋能

当16岁的陈浩提出想学汽修时,父亲陈志刚的激烈反对导致父子冷战三个月,转折发生在参观4S店实训基地后,陈志刚发现现代汽修早已不是"脏乱差"的代名词,而是融合了人工智能、物联网的高科技领域,他常自豪地向朋友展示儿子获得的智能汽车诊断比赛奖状。

中国教育学会家庭教育专业委员会调研显示,70后父母对子女教育选择的包容度比60后提高37个百分点,这种转变体现在:

- 从"学历崇拜"到"能力本位"的认知升级

- 对新兴职业的接受度显著提升(如电子竞技、非遗传承等)

- 更注重教育投入与个人特质的匹配度

那些不走寻常路的成长样本

在云南大理,95后女孩林悦将白族扎染技艺与时尚设计结合,创办的民族文创品牌年销售额突破千万;在辽宁沈阳,00后男生王振宇通过世界技能大赛焊接项目夺冠,成为央企最年轻的高级技师,他们的共同点是:都在最适合的赛道上实现了人生价值。

教育研究者指出,这些成功案例的核心要素包括:

- 早期发现并聚焦核心优势

- 在真实工作场景中积累经验

- 构建持续学习的能力体系

- 把握政策红利和行业风口

构建终身成长的教育生态

选择不是终点,而是新起点,无论是普通高中还是职业院校,都需要建立"成长型思维",北京某重点职校的"学分银行"制度允许学生通过技能证书、创业实践等积累学分;上海推行的"职业体验日"让普通高中学生也能接触前沿技术。

教育专家呼吁建立"教育立交桥":

- 完善学历教育与职业培训的等值认证体系

- 推进产教融合的现代学徒制

- 构建覆盖全生命周期的技能提升通道

站在人生第一个重要分岔路口,每个选择都值得被尊重,教育的真谛不在于把所有人送上同一赛道,而在于帮助每个生命找到最适合的生长姿态,当社会能够以更开阔的胸襟包容多元选择,当家长学会用发展的眼光看待成长路径,当教育体系真正实现"条条大路通罗马"的畅通,那些关于"要不要上高中"的焦虑,终将化作推动个体与社会共同进步的澎湃动力。

(字数:2358字)