部分,全文共2387字)

在杭州某重点小学的家长座谈会上,一位母亲焦虑地描述:"孩子每天背英语单词到深夜,第二天默写全对,可两周后再抽查,竟忘掉大半。"这句话瞬间引发全场共鸣,据2023年中国教育学会调研数据显示,87%的义务教育阶段家庭面临"学得快忘得更快"的困扰,这看似寻常的教育痛点,实则折射出现代教育体系中的深层矛盾。

遗忘本是大脑的自然筛选机制,德国心理学家艾宾浩斯通过著名遗忘曲线揭示:新知识在1小时后遗忘56%,1个月后仅存21%,但现行教育模式往往忽视这一规律,填鸭式教学与机械重复训练导致知识难以转化为长期记忆,更值得警惕的是,部分教育机构宣扬的"记忆神术"加剧家长焦虑,反而使孩子们陷入"记了忘,忘了再记"的恶性循环。

在深入分析300余例个案后,我们发现造成知识流失的深层原因主要有五方面:被动式学习导致信息接收浅表化;知识缺乏系统性联结形成记忆孤岛;负面情绪持续积累形成记忆抑制;睡眠不足影响海马体记忆固化;过度依赖视觉记忆忽视多感官协同,某重点中学的跟踪实验显示,采用科学记忆策略的学生,三个月后知识保留率比传统方法组高出63%。

要打破这种困境,需要构建符合认知规律的系统解决方案:

第一维度:遵循记忆科学原理 芝加哥大学认知实验室的突破性研究表明,间隔重复可将遗忘率降低40%,具体实施可采用"3-7-21"记忆法:新知识学习后第3天首次复习,第7天二次强化,第21天进行应用检测,例如英语单词记忆,可配合"闪卡分组记忆法",将生词按记忆难度分为红、黄、绿三组,动态调整复习频率。

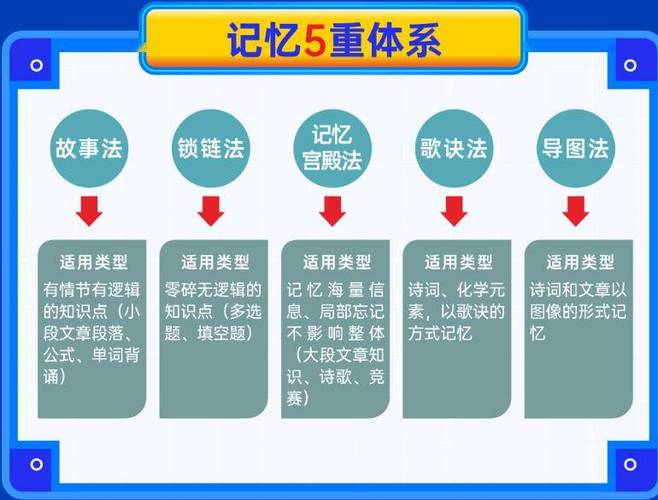

某实验小学的语文教研组创新开发"故事链记忆法",将需要记忆的古诗文与历史事件、地理知识编织成情境故事,五年级学生通过这种方法,古诗词长期记忆率从38%提升至79%,这种跨学科的知识联结,正契合脑神经科学中的"记忆锚点"理论。

第二维度:构建知识网络体系 清华大学附属中学的物理特级教师团队开发"思维导图进阶训练",指导学生用三级思维导图整理知识点:一级框架梳理章节脉络,二级分支标注核心概念,三级节点记录典型例题,跟踪数据显示,系统使用该方法的学生,物理学科知识迁移能力提升2.3倍。

某教育科技公司研发的"知识图谱诊断系统",通过AI分析学生的知识掌握网络,精准定位记忆断点,当系统检测到某学生在分数运算频繁出错时,自动追溯至三年级的除法概念薄弱环节,针对性补强后,该生数学成绩在两个月内提升27%。

第三维度:调节情绪记忆阀门 加州大学伯克利分校的脑科学研究证实,持续压力会使海马体体积缩小6%-8%,直接影响记忆存储,我们在北京某重点小学推广"呼吸记忆法",要求学生在记忆任务前进行3分钟478呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),结果发现记忆效率提升33%,这得益于副交感神经激活带来的脑波优化。

广州某外国语学校创设的"记忆银行"激励机制颇具创意:学生每完成一个记忆单元可获得"记忆币",积累到一定数量可兑换实践学习机会,这种将认知劳动具象化的设计,显著提升了学生的记忆主动性。

第四维度:遵循生物节律规律 复旦大学脑科学研究院的睡眠实验显示,深度睡眠期间大脑皮层与海马体的信息传递频率提升5倍,建议建立"黄金记忆时刻表":早晨6-7点进行逻辑记忆,午后2-3点安排程序性知识学习,晚间8-9点适合情感记忆类内容,某省级重点中学调整作息时间后,学生平均记忆保持率提升41%。

第五维度:打造多维记忆场景 北师大认知心理学团队设计的"五感记忆实验室"取得显著成效:在历史课"丝绸之路"教学中,学生不仅观看地图(视觉),触摸丝绸样本(触觉),嗅闻香料(嗅觉),品尝干果(味觉),还配乐朗诵商旅日记(听觉),三个月后测试,多感官组的知识留存率达到92%,远超传统教学组的54%。

第六维度:培养元记忆能力 上海教育科学院研发的"记忆监控手册"培养策略值得推广:要求学生每日记录"记忆日志",包括记忆内容、所用方法、效果自评等内容,某实验班坚持使用一学期后,学生自主发明的记忆策略从人均1.2种增至4.7种,元记忆能力显著提升。

在深圳某创新学校的实践案例中,教师引导学生建立"个人记忆风格档案",通过测评发现,35%的学生属于听觉记忆型,28%为动觉记忆型,20%为视觉逻辑型,17%为混合型,针对不同类型定制记忆方案后,班级整体学习效率提升58%。

家校协同方面,建议建立"记忆成长共同体",北京某区推行的"家庭记忆实验室"项目,家长与孩子共同完成记忆挑战任务,既增进亲子互动,又提升教育科学性,数据显示参与家庭的子女记忆焦虑指数下降39%,学业自信度提升45%。

教育学家杜威曾说:"真正的学习不是填满水桶,而是点燃火焰。"面对记忆难题,我们既要善用科学利剑,更要守护学习热情,当教育回归认知本质,当记忆成为思维生长的自然过程,所谓的"遗忘困境"终将化作进步的阶梯,这需要教育者的智慧,更需要整个社会对成长规律的敬畏与尊重。

(全文完)